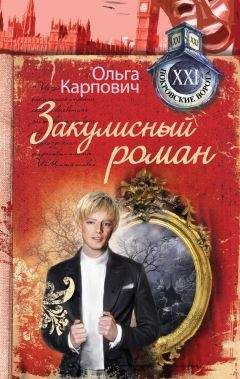

Ольга Карпович - Закулисный роман (сборник)

Обзор книги Ольга Карпович - Закулисный роман (сборник)

Ольга Карпович

Закулисный роман (сборник)

Возвращение Дориана

1. Вацлав

Я вижу источенные жучком деревянные балки террасы. Старый дачный дом, в который мать пригласила нас провести выходные. Между балками тянется фаянсовое синее небо, высоко вверх уходит громада кучевых облаков. Вероятно, близится гроза. Июльский воздух дрожит и плавится, готовый взорваться в любую секунду фонтанами брызг теплой воды из озера. Зудит пчела, ныряя в яркую чашку мальвы.

Мать лежит в гамаке. Вся ее поза апатичная, ленивая, беспечная: ноги скрещены кое-как, книжка, раскрытая на середине, брошена вниз страницами на живот. Мать молода, красива, даже очень красива. Бледно-золотые волосы свешиваются вниз, как моток китайского шелка. Тонкий рисунок лица на хрупком фарфоре кожи. Глаза цвета аметиста. Она всегда говорила, что по происхождению она польская аристократка. Пани Мирослава… И нам с братом дала польские имена.

Стас выходит на террасу. Я смотрюсь в него, как в свое отражение. Он мой портрет, возможно, даже более прелестный, чем оригинал… Я знаю, что и у меня те же волосы цвета переспелой пшеницы. Это мои глаза – в зеленых и бронзовых брызгах, словно речные камешки, – смотрят с его загорелого лица. Это на мою мягко-коричневую спину, подернутую золотистым пушком, садится стрекоза – я даже чувствую трепет ее крыльев на позвоночнике.

– Мам, мы пошли купаться, – говорит Стас.

Мать приподнимает голову – все с той же ленивой грацией. Произносит с едва заметным польским акцентом:

– Ммм… Ты ведь не станешь прыгать с обрыва, Стас? Обещай мне! Вацеку будет обидно…

– Пусть прыгает, – возражаю я. – Мне все равно.

Брат отнюдь не виноват, что я не умею плавать. Нас отдали в бассейн одновременно, но я заболел воспалением легких, и тренировки пришлось прекратить. Это единственное, чем мы отличаемся – он умеет плавать, а я нет.

Мы спускаемся к реке. Я несу на плече надувной матрас. От запаха нагретой резины щекочет в носу. От реки поднимается гомон, крики, смех. Упруго взлетает над крутым берегом полосатый детский мяч. Поодаль, у противоположного берега, заросшего низким кустарником, болтается в лодке пара. Парень, перегнувшись через борт, пытается выудить для девушки кувшинку. Где-то вдалеке надсадно гремят первые раскаты грома.

– Я пойду прыгну, – произносит Стас с материнской ленцой в голосе. – Не заплывай далеко на матрасе, здесь течение. Неохота потом тебя вылавливать.

Он уходит вверх по берегу, на обрыв. Я чувствую босыми подошвами жар разогретого полуденного песка, потом – воду, прохладную, пахнущую тихой заводью и тиной. Бросив матрас на бликующую речную поверхность, я опускаюсь на него животом. Солнце горячо греет спину, руки, погруженные в воду, кажутся зеленоватыми. Я гребу, перебираю пальцами сумрачный шелк воды. Оборачиваюсь назад, щурясь на солнце, вижу Стаса на кромке обрыва. Он взмахивает руками и отрывается от земли – легкий, прямой, солнечный луч в теле одиннадцатилетнего мальчишки. Складывается пополам в воздухе и медленно, очень медленно, как в замедленной съемке, плавно распрямляясь, летит вниз. Его опрокинутое лицо, намокшие кончики кудрей. Вода смыкается над ним – густая, темная, маслянистая. Я жду – секунду, две, три. Я знаю: речная гладь взорвется сейчас тысячей брызг, и вихрастая башка моего брата вынырнет на поверхность.

Мяч взлетает и шлепается на воду. Парень в лодке подцепляет наконец разлапистый мокрый цветок. Вода ровная, тугая, как плотная шелковая ткань. Потом на ней проступают темно-красные круги. Затем и они исчезают. Гром приближается и рокочет совсем рядом над верхушками корабельных сосен.

Стаса нет. Он так и не появился на поверхности.

Я хочу закричать. Мне нужно туда – нырнуть, найти его под водой, вытащить. Но я не умею плавать. Холодно. Мне очень холодно, пальцы немеют, глохнет голос.

Я знаю: это я сейчас там, на дне. Я чувствую вкус речной воды – затхлый и травянистый. Моих пальцев касаются рыбьи губы.

Начинает бушевать июльская гроза. Струи дождя выбивают бешеный ритм по поверхности реки. Отдыхающие с визгом разбегаются.

Стаса вытаскивают потом – бездвижного, изломанного, с торчащим из груди металлическим прутом. Но даже такого – утопленника с посиневшим лицом – невообразимо прекрасного, юного. Кто-то кричит сквозь плотную завесу дождя:

– Объявление же висит, вашу мать! Нельзя тут нырять. Дачники херовы.

Надсадно визжит девица в лодке. Перед моими глазами туда-сюда качается на воде полосатый мяч. Ветвистая молния перечеркивает небо, и оно с грохотом раскалывается над моей головой.

Я не могу пошевелиться. Это меня, меня проткнул железный прут. Я чувствую его всей грудной клеткой, ощущаю вкус крови и тины во рту, холодную мокрую тяжесть во всем теле. Это я должен был утонуть, я не умел плавать, я…

Зазвонил мобильный, валялся, наверное, всю ночь где-то под кроватью. Я открыл глаза и некоторое время, не поднимаясь, слушал его переливчатые трели. Я знал, что звонит Джон, мой агент, но спускаться с кровати в поисках сотового не хотелось. Потом перезвонит, это его работа. А может быть даже, и это вероятнее всего, приедет собственной персоной, обеспокоенный тем, что я так долго не откликаюсь на его настойчивые призывы.

Телефон наконец заткнулся. Я сел на постели, провел ладонями по лицу, стирая с обратной стороны век морок приснившегося золотого летнего дня. Подушечками пальцев ощутил влагу на щеках.

– Чего ты хочешь от меня? – глухо проговорил я. – Зачем мучаешь этим? Я не мог, не мог помочь тебе, ты же знаешь…

Голос мой прозвучал глухо и надтреснуто в темноте спальни. Поначалу я не мог понять, сколько времени, утро сейчас или вечер. Встал с кровати, прошел босыми ногами по мягкому ковру, отодвинул край шелковой шторы. За окном висел мглистый лондонский день. Поморгав на свет, я вспомнил, что вернулся после утренней репетиции и прилег отдохнуть. Спектакля вечером нет, значит, скоро притащатся мои личные косметолог и парикмахер. Эти два убогих пидора, мнящие себя Дольче и Габбанна от цирюльных дел. Что ж, они и правда знают свою профессию, придется потерпеть их клекот в течение пары часов, никуда от них не денешься. Игра навязывает свои правила. Театральные критики языки сломали, воспевая одухотворенную пластику и легкость моего скульптурного мужественно-мускулистого тела, нужно, чтобы им и дальше было чем восхищаться. Как и юным поклонницам, считающим, что я напоминаю молодого Райфа Файнса.

Запахнув шелковый халат, выхожу из спальни и спускаюсь по лестнице. Перила ее вырезаны из темного дерева, ступени устилает мягкий ковер. На стене в гостиной – подлинник Ван Гога. На каминной полке японские нэцке времен династии Минь. Мой дом мог бы составить неплохую конкуренцию музею Д’Орсе. Только в отличие от знаменитого музея все гениальные творения, обитающие в моих двадцати двух комнатах, – подлинники. Красивым вещам нужны свет и жизнь, а не мрак и тлен.

У меня есть серебряная ложка для абсента конца девятнадцатого века. Есть китайские веера и античные вазы. Есть картины знаменитых классиков и добившихся успеха современников. Один из них написал даже мой собственный портрет в роли Гамлета, который висит, взирая на гостей, на стене в моем кабинете. Я не коллекционер, мне чужд инстинкт собственника, жажда обладания. Это слишком скучно и утомительно. Я просто люблю красивые вещи. Люблю красивые дома с аккуратно выстриженными газонами. Красивых равнодушных людей, не лезущих в твою жизнь. Красивую прислугу и великолепные вечеринки, которые могу себе позволить устраивать как минимум раз в неделю. Я люблю комфорт и удобство: личный спортзал, оборудованный в цокольном этаже дома, мощные спортивные машины, томящиеся в подвальном гараже. Пожалуй, единственная роскошь, которая оставляет меня равнодушным, – это бассейн на заднем дворе. Я ни разу не искупался в нем: я не люблю открытую воду и боюсь ее.

Зато я просто обожаю все то, что отняли у меня в детстве после смерти Стаса. Это было самым гнетущим в детдоме – отсутствие красоты, абсолютное убожество всего окружающего мира. Я был необычным подростком, не таким, как другие, мог часами вертеть в руках чашку тончайшего старинного фарфора или припадать лицом к иссушенному пергаменту страниц древней книги. И вдруг оказался лишен всего этого – в один прекрасный день, когда соседи, утомленные трехнедельным запоем матери, вызвали наконец милицию. Хрупкая, утонченная, беспечная женщина, она сломалась от той трагедии раз и навсегда. Поддержать ее было некому. С нашим отцом она много лет находилась в разводе, и мы не знали его. Бесчисленные ее поклонники предпочли ретироваться, как только золотая, аметистовая, фарфоровая пани Мирослава, легкомысленная прожигательница жизни и вечно юная любовница, перестала пленять их чарующей беззаботностью своего смеха и безмятежным жизнелюбием. В целом их не за что винить. Роль спасителя оступившихся достаточно уныла и неблагодарна, мало кому она придется по вкусу. Да и, в конце концов, человек имеет право на саморазрушение, вполне возможно, это не худший вариант исхода.