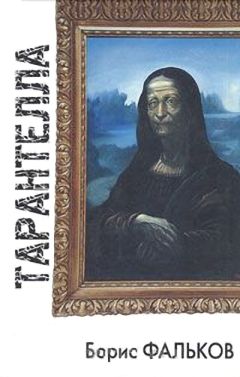

Борис Фальков - Тарантелла

ОТСЕЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

- Но давайте оставим это глупое остроумие, - предлагаем мы, - приступим к серьёзной работе. Итак, теперь понятно, почему ваш padre так любезен со мной, он воюет с языческими пережитками всерьёз. Вот эта повсюду поналепленная разгневанная Мадонна - что она такое: декларация об объявлении войны, его воинственная булла?

- Да ведь церковь всё ж таки канонизировала Мадонну Сан Фуриа, отчего ж не клеить-тц-тц? - прищёлкивает он языком. - Ха-ха, ты бы, мамочка, посерьёзней готовилась к своей работе...

- Я приготовилась, и знаю, что с канонизацией такого необычного изображения были проблемы, - врём мы без запинки, честно глядя ему в глаза, так похожие на наши: с такими же красными прожилками, со скопившимися в уголках, сгущёнными пылью выделениями. - Потому и хочу в них разобраться, с вашей помощью. Потому я и приехала сюда, глянуть поближе... на причину проблемы. И заодно понять, как это в сегодняшней церкви уживаются социалистические тенденции и средневековый догматизм. Кое-что мне удалось уже выяснить, увидеть собственными глазами, например, какими приёмами церковь адаптирует не подобающие её канонам явления, которые она не в силах предотвратить или уничтожить. Она превращает их в пошлый китч, в массовое ремесло, но и этого мало: в переводные картинки. И только лишив чистый первоисточник его содержания, загрязнив его - церковь объявляет источник святым. Понятно, ведь свободно проистекающим источником невозможно управлять, он течёт, откуда хочет и где хочет. Но можно перегородить его, направить в другое русло, в несколько русел, ослабить и измельчить... Возможно, именно этим объясняется раздражение вашей Мадонны. Она свирепа, как львица, которую лишают свободы, чтобы показывать в цирке. Это шутка, а если всерьёз, то я уверена, что это её выражение - позднейшее приобретение, следствие неумелости ремесленников, изготовляющих картинки, а не рассчитанный приём художника-примитивиста. Уж в этом-то я разбираюсь: это искажение, возможно, совсем иначе исполненного оригинала. К сожалению, я его пока не видела, только глиняные и бумажные подделки под него, а хотелось бы глянуть на чистый от поздних наслоений образец. Ведь он существует, не правда ли? И заодно вот что: я хочу услышать ту оригинальную мелодию, которую вы играли... для Адамо! Сыграйте её мне. Хотя б один мотив!

Просьба эта подаётся с такой требовательностью, будто речь идёт о нашем собственном оригинале, и мы требуем очистить наши собственные источники, притекшие в конце концов сюда. Будто этот требуемый мотив - приведшие нас сюда наши скрытые мотивы, и мы надеемся, что нам их вскроют, покажут их нам. Хотя бы один такой мотив. Поэтому, начав с холодной декламации, мы заканчиваем с подлинным пафосом.

Этот пафос ничего нам не стоит, и слова, и интонации к ним подкладываются на язык без затруднений. Легко, потому что всё это делается изнутри, и нет необходимости преодолевать расстояние между источником вкладываемого и его устьем, в этом случае - устами, между его началом и концом. Не нужно преодолевать сопротивление внутреннего внешнему, они - одно, и потому все передающие пафос позы вкладываются в тело легко и вовремя, и без запаздываний, в нужном темпе. Rapido! Сесть боком к столику, опереться на столик одной рукой, другая в подготовительном положении. Надо ещё раз проверить, достаточно ли мы овладели основными пластическими приёмами. На два такта рука сейчас поднимется в первую позицию, потом ещё на два - положение сохранится, ещё на два - опустится назад. И так два раза, и ещё четыре раза.

- Не волнуйся, donna, - хихикает скрипач. - Когда придёт твоя очередь, я тебе, так и быть, подыграю. Всё будет без подделок, как полагается, волосом и деревяшкой по обе стороны кобылки. Знаешь, что это такое: кобылка?

- Нет! - решительно отрицаем мы, и подтверждаем отрицание шлепком ладони по столику. Теперь нога: battements tendus вперёд, начинаем с первой позиции. На первую и вторую четверть работающая нога выдвигается вперёд носком в пол, на третью четверть выбрасывается на 45 градусов. Повторить упражнение четыре раза, потом исполнить его в сторону и назад, шесть раз, восемь раз!

- Подставка под струны, - укоряет нас скрипач. - По всему, милая, ты скрипок и не видала...

- Один мотивчик, неужели это так трудно! Да не врёте ли вы всё? Может, вы вообще и играть-то не умеете... - подмигиваем мы, при помощи наскоро проведенных упражнений легко преодолев последствия того, что восприняли было как удар ниже пояса. Как удар прямо по кобылке, не в сторону от неё, ту или другую.

- Здесь играть? Я не цыган, в ресторанах не играю, - снова уворачивается он, но передёргивает плечами как раз по-цыгански. Красные узелки на его отвислых щёчках тоже подрагивают. - Да и ты, вроде, не обезьяна на цепи, невестушка, чтоб под цыганскую музыку плясать. У нас говорят - ты из полиции. У тебя, говорят, и пистолет есть в сумочке. Что, неправду говорят? Тогда не надо было тебе останавливаться в доме Кавальери, ох, не надо было.

Необъяснимая вражда к нам, вспыхнувшая сразу же после приезда, оказывается, объясняется всего лишь тем, что мы остановились в том доме. Но где ж нам останавливаться ещё, если не сразу за углом переулка, которым скатились на площадь?

Вместо того, чтобы обсуждать этот вопрос, мы открываем сумочку и предъявляем скрипачу магнитофончик. Одного лишь взгляда на аппаратик достаточно, чтобы выявить выработавшийся рефлекс, чтобы у нас в ушах зазвучал григорианский хорал. Вернее - в правом, обращённом к стене ухе, так как в левом, обращённом к залу, гудят объединённые простой ритмической фигурой голоса картёжников. Монашеский хор и объединённый этот гул накладываются друг на друга, встречаясь на середине дистанции, разделяющей и связывающей оба уха. Встреча, столкновение обоих потоков выявляет и в григорианских песнопениях тщательно скрываемый монахами триольный ритм.

- Это и есть твой пистолет? Никогда таких не видел... - солирует cкрипач под объединённый этот хор так развязно, будто всю жизнь только это и делал. Стрельнуть дашь, donna? Может, тогда я тебе и сыграю.

- Ладно, не хотите сейчас играть, сыграете потом, всё равно мне придётся тут задержаться... Можно сделать и наоборот, сначала запишем ваше интервью, а музыку запишем после. И смонтируем всё в нужном порядке в студии, на моём радио. Начнём... с предложенной вами темы: вы так выразительно сказали, что вы не цыган, это что, так для вас важно? Вы что-то имеете против цыган?

Мы нажимаем клавишу диктофона: и раз, и два. И после короткой паузы - и три.

- Но начните с того, как вас зовут, откуда вы родом... и так далее.

- Наш падре говорил, ты на газету работаешь. Ну ладно, мне-то что... Что ж тебе сказать? - рисуется скрипач, сносно исполняя все ужимки спившейся кинозвезды. Его глазки, почти совсем упрятанные в дряблые мешочки, слезятся. Это правда, я не цыган, но против них ничего не имею, это ты напрасно, дочка. Я грек, хотя зовут меня, конечно, Giuseppe, потому что я родился в Таранто. Это недалеко отсюда, да ты знаешь - где это, если правда, что ты ехала через Таранто. Там много греков, когда-то это была колония спартанских эмигрантов, но это было давно, говорят, много тысяч лет с тех пор прошло. Мелодия, которой ты интересуешься, придумана ими, так что она тоже очень старинная. Что сказать ещё? Про тарантулов... Это всё глупости, тарантелла потому и тарантелла, что родом из Таранто.

- Значит, вы считаете, не тут, а в Таранто может храниться манускрипт, на котором записан древний её вариант? - перебиваем его мы. - Известно, что один из первых образцов современного нотного письма зафиксировал именно тот праисторический, по мнению вашего padre - адский образец... Ха, не имеет ли чего общего ваш Таранто с Тартаром?

- По нотам эту мелодию не сыграть, - надувается скрипач. Не понял нашей мрачной шутки, понятия не имеет о предыстории своего народа, о собственной преисподней, или просто врёт: никакой он не грек. - Нужно знать, как её играть, а как это запишешь нотами? Да и не знаем мы никаких ваших нот, начто это нам! У нас эта мелодия передаётся от отцов к сыновьям, из рук в руки. Отец покажет - мы перенимаем, усваиваем. А будешь плохо усваивать, получишь по шее. Вот почему по-настоящему её играем только мы, и вот почему всегда приглашают только нас, когда есть нужда.

- Насилие, - фыркаем мы, - известное дело, тут уж хочешь не хочешь, а усвоишь...

Но известно ведь и другое: коли так наскакивать, то нечего потом фыркать. Даже такая развалина, как этот тип, естественно сопротивляется таким прямым наскокам, и чем сильней наскок - тем упорней сопротивление. Все эти приёмы слишком уж прямолинейны, интервью сильно смахивает на допрос. А между тем, те же вопросы могут быть исполнены иначе, он прав: важно не что - а как играть. Будем лисой, девочка. Будем подобны лисичке, плутишке лисёнку... И тогда мы быстро добьёмся своего, возьмём своё.

- Вы много умеете и знаете, - наклоняемся мы к нему, стараясь не замечать его отрыжек и тошнотворного перегара. И голосок у нас при этом гунявый, нищенки-сиротки. - Мне с вами повезло. Giuseppe del'Taranto, это очень хорошо звучит, почти Джузеппе Тартини, слыхали это имя? Может быть, будем вас так и официально называть? Славное сценическое имя, когда запустим его в оборот, я имею в виду - в эфир, в культурном мире оно сработает на вас отлично.