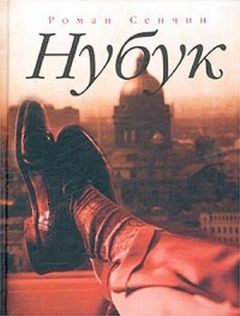

Роман Сенчин - Нубук

Как в первый раз, я разглядывал Петропавловку с золоченой иглой шпиля, темно-серую рыбину "Авроры", которая словно бы хотела проглотить оранжевые поплавки-буйки, качающиеся у нее перед носом, Финляндский вокзал и его низенький, блеклый шпиль, Ленина на броневике... И вот мы уже пролетели мимо вокзала, и теперь перед нами горы темной, густой красноты, точно это взяли и вывалили на радость чайкам тонны и тонны обветренной, подвяленной солнцем говядины. Но это не мясо, а спаянные цементом ряды кирпичей, никогда не штукатуренных, не крашенных, не подновляемых. Это тюрьма Кресты.

После простора и шири, высокого чистого неба, чуть зазеленевших деревьев на площади перед вокзалом, рядом с беспокойной, живой Невой, эти застывшие холодные кирпично-мясные горы тюрьмы (а на первый взгляд монастыря) - зрелище жутковатое. Так и тянет отвернуться, не смотреть, забыть. И я поморщился, а Андрюха, хмуро глядя в лобовое стекло, неразборчиво недовольно бормотнул. Резко крутнул руль влево.

"Девятка" пересекла полосы противоположного движения и въехала в закуток возле забора.

Заглушив мотор, Андрюха с минуту сидел, точно не решаясь покинуть кабину надежной машины, потом закурил и, досадливо крякнув, открыл дверцу.

Я помог ему занести тяжелые пакеты в будочку приема передач. Дежурный лейтенант в окошке по-доброму, как старым знакомым, сказал:

- Рано, ребята, приехали. Десять минут еще. - И, опережая наши возможные просьбы, оправдался: - Извините, распорядок.

Мы оставили пакеты на лавке и вышли на воздух. Курили, жмурясь от обилия солнца.

- Одна эта кхонура чехо стоит, - выдохнул дым Андрюха, - сразу жить не хочется.

Я оглянулся назад, в бетонный сумрак будки, и оттуда как раз пахнуло забытым, но очень знакомым, до озноба знакомым... А, да, так воняло в нашем гарнизонном пищеблоке на семьсот мест. Смесь из запахов заквашенной до тухлости капусты, хлорки, жаренного на комбижире минтая и еще чего-то многого, но неопределимого. Может, кирзовых сапог, или шинельного войлока, или переполненной помоями канализации, пота сотен немытых тел, жидкости, которой травят по ночам тараканов...

- В армии так воняло у нас, - сказал я, - в столовой.

- В армии... Там хотя бы знаешь: два хода отбарабанил - и дембель. А здесь можно под следствием лет пять проторчать. Армия. Армия - это еще ничехо...

Агрессивно-недовольный тон Андрюхи подстегнул меня к спору:

- В армии дисбат есть. Говорят, хуже зоны.

- А ты хоть однохо видал, кохо на дисбат этот закрыли?

Я необдуманно и поспешно ответил:

- Нет, - и тут же получил за это:

- Ну и не надо тохда лялякать!

К нашей "девятке" подрулил широконосый, серебристого цвета "BMW". Достаточно старой модели, зато внушительный, барский какой-то... Из него неуклюже, тяжело выбралась не соответствующая машине маленькая, лет пятидесяти, ссохшаяся женщина в морщинистом, чуть ли не болоньевом плаще и бордовом берете с начесом. Открыла заднюю дверцу, вытянула здоровенную клеенчатую сумку... Тоже к кому-то с передачей.

Андрюха отщелкнул окурок и вернулся обратно в пещерку будки, а я потихоньку направился в сторону набережной... Достало меня, честно сказать, это Андрюхино ворчание и недовольство, кислая рожа последнего месяца; он ведь вон даже не интересуется, как я со своей болезнью, может, я зеленоватой слизью уже весь истек, может, у меня там все отгнило, - нет, конечно, у него проблемы куда существенней... А впрочем, и хорошо, что не спрашивает.

Сегодня первый день, когда я по-настоящему почувствовал себя здоровым. Нет, даже не так. Сегодня у меня такое состояние, какое было однажды в детстве, после воспаления легких. Несколько суток в полубреду, удушье, в горячем ядовитом тумане; потом - долгие дни поправки, куриный бульончик, постельный режим, короткие повышения температуры; и вот наконец... Просыпаешься с рассветом и, еще не открыв глаза, понимаешь, как мир тебе улыбается, и сам ты опять крепкий и сильный, ты дышишь всей грудью, кислород свободно вливается, растекается по тебе живительными ручьями. Глаза распахиваешь широко, будто и не спал, в мышцах приятная ломота, они требуют работы, они соскучились по движению. И вскакиваешь с кровати, и не можешь напрыгаться, нарезвиться, нарадоваться вернувшейся жизни. Так у меня и сегодня.

Погода как по заказу, под стать состоянию. Солнце палит на редкость, на диво щедро для Питера. Хотя весна ведь - она и в Питере будет весной. Берет свое... Вдобавок на набережной, по ту сторону проезжей части, стоят девушки. Чуть не шеренгой. Штук семь. Но видно, что они не одна компания. Две вот рядом, а остальные хоть и поблизости, но поодиночке.

Выстроились одинаково на бордюре и этим напоминают птиц на проводах. Смотрят тоже все, как одна, на Кресты, смотрят как-то странно - грустно и в то же время ободряюще улыбаясь. То одна, то другая по временам поднимает руку и что-то показывает знаками, как глухонемая. И лицо в эти моменты тоже становится как у глухонемой - до того выразительное, что как-то неловко видеть его.

Я зашел им за спины и прислонился к гранитной плите, под которой плескалась лениво, но безустанно Нева.

Но что Нева, когда рядом семь симпатичных, хорошо одетых, фигуристых самочек. И контраст между закопченно-красной громадой Крестов, колючей проволокой, ржавым куполом тюремной церкви и этими аппетитными, чистенькими на бордюре так вдруг меня возбудил, что стало больно стоять прямо. Я чуть согнулся, полуприсел на гранит. Но боль была иной, чем во время болезни, это была здоровая боль не могущего удовлетвориться прямо сейчас мужчины. Вот он стоит рядом с самками, глазеет на них, а природа требует не стоять, не глазеть пассивно... И там, я это неожиданно ясно понял (точнее - всем собой, каждой своей клеткой прочувствовал), там, за забором, во чреве похожих на куски заветрившейся говядины зданий, в тесных и душных норах, тоже здоровые, изнывающие по свободе и вот этим вот самкам мужчины. Они сейчас наверняка облепили окна (если, конечно, окна там позволяют видеть мир), они толкаются, скрипят зубами и смотрят, смотрят, сосут, целуют глазами то место набережной, где эта семерочка на бордюре, а за их спиной я, свободный (но лишь до определенного моралью и законом предела), здоровый, с ломотой в мышцах и болью бесполезного сейчас возбуждения... Подойти, обнять первую попавшуюся и увести в "девятку", покатить с ней куда-нибудь в клуб и веселиться, радоваться жизни, весне, молодости, свободе.

Чтоб не распаляться попусту, я повернулся к Неве... Что ж, просто дождусь вечера, вот вернется с работы Маринка... Но и здесь тут же попалось на глаза раздражающее. На том берегу, немного слева, вдалеке, виднелась церковь. Наверно, даже скорее собор. Высокий, вытянутый, нежно-голубой, он почти сливался с небом, был похож на красивое облако... Казалось, что собор завис над землей, слегка подрагивая, как наполненный водородом шар. Он был призрачен, нереален, пугающе легок...

"Ух ты, - первым делом пришло на ум ухмыльчато-ироничное, - видения начались!" Ухмылка не получилась, не защитила - наоборот, сдавила, зацарапала сердце такая тоска, что захотелось завыть, заскулить. Я крутнулся прочь от висящего над землей, подрагивающего собора, и снова передо мной Кресты, какие-то сети на стенах, черные узкие окна, спины, бедра, стройные ноги этих, на бордюре. Водят руками, что-то рассказывая, объясняя своим заточенным дружкам или мужьям... А как будет жестами, интересно, "люблю тебя", "жду", "не забуду"? И почему они уверены, что их видят, их жесты читают? Ведь там, за забором, в оконцах мясо-кирпичных коробок, - лишь чернота.

Я напряг зрение, прищурился, потянулся вперед, словно к кому-то любимому... Нет, действительно, ничего. Чернота.

Зато им оттуда наверняка видно не только нас, Неву, кусок города, но и тот собор-призрак, что висит, подрагивает в воздухе, беззвучно зовет. И как же им должно быть это невыносимо, если даже мне здесь, на свободе...

- Роман, ты хде? Ты едешь, нет? - спасительный голос Андрюхи.

Я с готовностью помчался к машине.

- Бли-ин, да-а... - не мог не произнести я, поеживаясь на мягком удобном сиденье, - тягостное, конечно, зрелище... Одно бы дело в тайге где-нибудь, в тундре, а то здесь, в центре Питера... Ты Ахматову не читал случайно?.. Вот у нее там так, оказывается, точно...

- Ладно, - осадил Андрюха выплеск моих эмоций, - хорэ. Давай лучше подумаем, как вечер похруче убить.

Теперь он был почти веселым, лицо посветлело; он напоминал человека, у которого, по пословице, гора спала с плеч. О причине такой перемены я, конечно, допытываться не стал, чтоб не провоцировать Андрюху на новую порцию сетований и жалоб. Может, просто хорошие вести от Макса или же, наоборот, никаких вестей, никаких новых просьб, упреков, нытья. И вот Андрюха засиял, он готов устроить нам праздничек.

- Можно куражнуть слегка, ясное дело, - отозвался я на его вопрос. Напряженьице снять.

Мы начали обсуждать, строить планы на вечер. Первым делом, почти автоматически, заговорили о ночных клубах и очень быстро сошлись на том, что клубы уже надоели. После минуты раздумчивого молчания Андрюха вздохнул о шашлыке на природе.