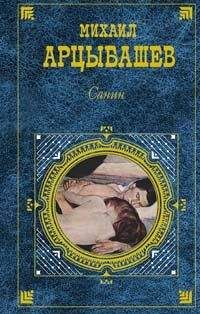

Михаил Арцыбашев - Санин (сборник)

– Я?.. Ну н-нет!.. Помирать мне, конечно, неохота: это пустое дело, и жить не в пример веселее… но ежели уж смерть, так что ж… помру в одночасье и без всяких антимоний.

– Не умирал ты и не знаешь, – улыбнулся Санин.

– И то правда! – засмеялся Иванов.

– Все это слыхано, – вдруг с тоскливым озлоблением заговорил Юрий, – говорить можно все, а все-таки смерть остается смертью!.. Она ужасна сама по себе, и человеку, который… ну, отдает себе отчет в своей жизни, этот неизбежный насильственный конец должен убивать всякую радость жизни!.. Какой смысл!

– И это слыхано, – с насмешкой перебил Иванов, тоже внезапно озлобляясь. – Все вы думаете, что только вы…

– Какой смысл? – задумчиво переспросил Петр Ильич.

– Да, никакого! – с тем же непонятным озлоблением закричал Иванов.

– Нет, это невозможно, – возразил Юрий, – уж слишком все вокруг мудро и…

– А по-моему, ничего хорошего нет, – отозвался Санин.

– Что вы говорите… А природа?

– Что ж природа, – слабо улыбаясь, махнул рукой Санин. – Ведь это так только принято говорить, что природа совершенна… А по правде говоря, она так же плоха, как и человек: каждый из нас, даже без особого напряжения фантазии, может представить себе мир во сто раз лучше того, что есть… Почему не быть бы вечному теплу, свету и сплошному саду, вечно зеленому и радостному?.. А смысл? Смысл, конечно, есть… его не может не быть просто потому, что цель определяет ход вещей, без цели может быть только хаос. Но эта цель лежит вне нашей жизни, в основах всего мира… Это понятно… Мы не можем быть ее началом, следовательно, не можем быть и концом. Наша роль чисто вспомогательная и очевидно пассивная. Тем фактом, что мы живем, исполняется наше назначение… Наша жизнь нужна, а следовательно, и смерть нужна…

– Кому?

– А я почем знаю! – засмеялся Санин. – Да и какое мне дело!.. Моя жизнь – это мои ощущения приятного и неприятного, а что за пределами – черт с ним!.. Какую бы мы гипотезу ни выработали, она останется только гипотезой, и на основании ее строить свою жизнь было бы глупо. Кому нужно, тот пусть об этом и беспокоится, а я буду жить.

– Выпьем по сему случаю! – предложил Иванов.

– А в Бога вы верите? – спросил Петр Ильич, поворачивая к Санину помутневшие глаза. – Теперь никто не верит… не верят даже в то, что можно верить…

– Я в Бога верю, – опять засмеялся Санин, – вера в Бога осталась во мне с детства, и я не вижу никакой необходимости ни бороться с нею, ни укреплять ее. Это выгоднее всего: если Бог есть, я принесу ему искреннюю веру, а если Его нет, то мне же лучше…

– Но на основании веры или безверия строится жизнь, – заметил Юрий.

– Нет, – качнул головой Санин, и лицо его сложилось в равнодушно веселую улыбку, – я не на этом основании строю свою жизнь.

– А на каком же? – устало спросил Юрий.

«А-а-а… не надо больше пить…» – тоскливо подумал он, проводя рукой по холодно-потному лбу.

Может быть, Санин что-нибудь ответил, может быть, нет, но Юрий не слыхал: у него закружилась голова, и на секунду стало дурно.

—. .я верю, что есть Бог, но вера существует во мне сама по себе, – говорил дальше Санин, – он есть или нет, но я его не знаю и не знаю, чего ему от меня нужно… Да и как я мог бы это знать при самой горячей вере!.. Бог есть Бог, а не человек, и никакой человеческой мерки к нему приложить нельзя. В его творчестве, которое мы видим, есть все: и зло, и добро, и жизнь, и смерть, и красота, и безобразие… все… а так как при этом исчезает всякая определенность, всякий смысл и обнаруживается хаос, то, следовательно, его смысл – не человеческий смысл, а его добро и зло – не человеческие добро и зло… Наше определение Бога всегда будет идолопоклонничеством, и всегда мы будем оделять своего фетиша физиономией и одеждами применительно к местным климатическим условиям… Нелепость!

– Так-с! – крякнул Иванов. – Правильно!

– Для чего же тогда и жить? – спросил Юрий, с отвращением отодвигая свою рюмку.

– А для чего же и умирать?

– Я знаю одно, – ответил Санин, – я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания. Желание – это все: когда в человеке умирают желания, умирает и его жизнь, а когда он убивает желания – убивает себя!

– Но желания могут быть злыми?

– Может быть.

– Тогда как?..

– Так же, – ласково ответил Санин и посмотрел в лицо Юрию светлыми немигающими глазами.

Иванов высоко поднял брови, недоверчиво взглянул на Санина и промолчал. Молчал и Юрий, и почему-то ему было жутко смотреть в эти светлые ясные глаза, и почему-то он старался не опустить взгляда.

Несколько минут было тихо, и отчетливо слышалось, как одиноко и отчаянно билась с налету о стекло окна ночная бабочка. Петр Ильич грустно покачивал головой, опустив пьяное лицо к залитой грязной газете. Санин все улыбался.

Юрия и раздражала, и привлекала эта постоянная улыбка.

– Какие у него прозрачные глаза! – бессознательно подумал он.

Санин вдруг встал, отворил окно и выпустил бабочку. Как взмах большого мягкого крыла удивительно приятно и легко прошла по комнате волна чистого прохладного воздуха.

– Да, – проговорил Иванов, отвечая на собственные мысли, – люди бывают всякие, а по сему случаю – выпьем.

– Нет, – покачал головой Юрий, – я не буду больше пить.

– П-почему?

– Я вообще мало пью…

От водки и жары у Юрия уже болела голова, и хотелось на воздух.

– Ну, я пойду… – сказал он, вставая.

– Куда?.. выпьем еще!..

– Нет, право, мне нужно… – рассеянно отвечал Юрий, отыскивая фуражку.

– Ну, до свидания!

Когда Юрий уже затворял двери, то слышал, как Санин, возражая Петру Ильичу, говорил: «Да, если не будете, как дети, но ведь дети не различают добра и зла, они только искренни… в этом их…»

Юрий затворил дверь, и сразу стало тихо.

Луна стояла уже высоко, легкая и светлая. На Юрия пахнуло влажным от росы прохладным воздухом. Все было соткано из лунного света, красиво и задумчиво. Юрию, когда он шел один по ровным от лунного света улицам, было странно и трудно думать, что где-то есть молчаливая черная комната, где на столе желтый и недвижимый лежит мертвый Семенов.

Но почему-то он не мог вызвать опять те тяжелые и страшные мысли, которые еще так недавно подавляли всю его душу, заволакивая весь мир черным туманом. Ему было только тихо и грустно, и хотелось, не отрываясь, смотреть на далекую луну.

Проходя по пустой, при луне казавшейся широкой и странно гладкой площади, Юрий стал думать о Санине.

«Что это за человек?» – спросил он и в недоумении долго колебался.

Ему было неприятно, что нашелся человек, которого он, Юрий, не мог определить сразу, и оттого хотелось определить непременно дурно.

«Фразер, – с недобрым удовольствием подумал он, – когда-то рисовались отвращением к жизни, высшими непонятными запросами, а теперь рисуются животностью…»

И, бросив Санина, Юрий стал думать о себе, что вот он ничем не рисуется, а все в нем, и страдания, и думы, особенное, ни на кого не похожее. Это было приятно, но чего-то не хватало, и Юрий стал вспоминать покойного Семенова.

Он грустно подумал, что никогда больше не увидит больного студента, и Семенов, которого он никогда особенно не любил, стал ему близок и дорог до слез. Юрий представил себе студента лежащим в могиле, с прогнившим лицом, с телом, наполненным червями, медленно и омерзительно копошащимися в разлагающемся месиве, под позеленевшим сырым и жирным мундиром. И, весь вздрогнув от отвращения, Юрий вспомнил слова покойного.

«…Я буду лежать, а вы пройдете и остановитесь надо мною по собственной надобности…»

«А ведь это все люди! – с ужасом подумал Юрий, пристально глядя на дорожную жирную пыль. – Я иду и топчу мозги, сердца, глаза… ох!»

Он почувствовал какую-то противную слабость под коленями.

«Умру и я… умру, и по мне так же будут ходить и думать то же, что я думаю теперь… Да, надо, пока еще не поздно, жить и жить!.. Хорошо жить, так жить, чтобы не пропадал даром ни один момент моей жизни… А как это сделать?»

На площади было пусто и светло, и над всем городом стояла чуткая и загадочная лунная тишина.

И струны громкие Баянов

Не бу-удут го-о-ворить о нем… —

тихо пропел Юрий.

– Скучно, грустно, страшно! – громко проговорил он, точно жалуясь, но сам испугался своего голоса и оглянулся: не слыхал ли кто.

«Я пьян…» – подумал он.

Ночь была светлая и молчаливая.

XIII

Когда Карсавина и Дубова уехали куда-то погостить, жизнь Юрия Сварожича пошла ровно и однообразно.

Николай Егорович был занят хозяйством и клубом, а Ляля и Рязанцев так очевидно тяготились чьим бы то ни было присутствием, что Юрию было неловко с ними. Само собой сделалось так, что он стал ложиться спать рано, а вставать поздно, почти к самому обеду. И целый день, сидя то в саду, то в своей комнате, он напряженно шевелил мыслями и ожидал мощного прилива энергии, чтобы начать делать что-то большое.