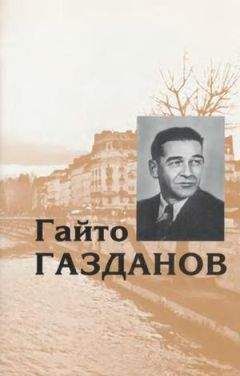

Гайто Газданов - Эвелина и ее друзья

В тот вечер я прошел большое расстояние вдоль моря. После знойного дня воздух стал свежим, по временам поднимался небольшой ветер, шипела пена волн, откатывающихся от берега, шуршала галька, и не было вокруг ничего, кроме темного моря и неба. Я шел и думал о людях, которых я знал и которые были мне близки в разные периоды моей жизни, - большинство из них были теперь отделены от меня временем и расстоянием. Я вспомнил, как давно, в бурную осеннюю ночь в России мы сидели - трое моих товарищей и я - в жарко натопленном доме на севере Крыма и когда ужин подходил к концу, один из нас предложил - так бы ни случилось и где бы мы ни были - встретиться ровно через пять лет, в четыре часа дня, в Париже, возле обелиска на площади Конкорд. Через пять лет, в назначенный день и час я пришел к обелиску и, конечно, никого из моих товарищей там не было. Этого следовало ожидать - как можно было рассчитывать на верность этой юношеской клятвы? Но в тот день я впервые почувствовал, что мир, в котором я живу, постепенно и безвозвратно уходит от меня и никакая сила этого изменить не может.

Значительно позже я узнал о судьбе моих товарищей: один остался в России, другой умер от туберкулеза в Германии, третьего судьба занесла в Южную Америку, где он бесследно исчез. Я остался один, - с ненужной верностью этому обещанию встречи, которой не могло быть, потому что у нас не было власти над нашей судьбой и только случайное стечение обстоятельств позволило мне одному дойти до обелиска площади Конкорд оттого, что на моем пути не было ни невозможности покинуть Россию, ни смерти, ни океана, отделявшего Францию от Южной Америки. Все было результатом миллионов случайностей - смерть, условия жизни, понимание или непонимание самых важных вещей, листок бумаги, на котором Эйнштейн впервые записал свои формулы - и оттого, что он это сделал, через сорок лет после этого на другом конце света сотни тысяч людей с желтой кожей погибли от взрыва атомной бомбы и весь облик мира изменился, но не стал ни понятнее, ни лучше.

Я продолжал медленно идти вдоль моря. Была странная двойственность в отчетливости воспоминаний, возникавших передо мной, и в призрачности моей собственной судьбы и судьбы тех, кого я знал, и мне начинало казаться, что это похоже на длительный бред во сне, который все не может прекратиться. Я видел себя солдатом, рабочим, бродягой, студентом в Париже, наконец, автором романов и рассказов, которые я позже перечитывал с тягостным чувством неловкости и удивления, и мне казалось, что их писал кто-то другой, а не я, - настолько все в них было нелепо и неубедительно. Я понимал причину этого: книги оставались такими же, какими были годы и годы тому назад, а я успевал за это время измениться. Кроме того, от приблизительного соответствия между содержанием книг и литературными намерениями, которые были у меня, когда я их писал, не оставалось больше ничего или почти ничего. Оно, впрочем, всегда носило характер только иллюзорного приближения к тому, что я хотел сказать, и мне никогда не удавалось его выразить сколько-нибудь полно. Но время уничтожало даже эти иллюзии, и каждая законченная вещь имела только одну ограниченную ценность - я еще раз понимал, как не нужно писать, это было чисто отрицательным и бесполезным знанием: я не повторял потом прежних ошибок, но делал другие, не менее непростительные. Это продолжалось много лет, и не было как будто никаких оснований думать, что это когда-нибудь может измениться.

Было уже около одиннадцати часов вечера, когда я вернулся в свою гостиницу. Молодой человек, стоявший внизу, за конторкой, сказал мне:

- Вам только что звонили из Парижа и просили передать, что позвонят опять через четверть часа.

- Я буду у себя в комнате, - сказал я. Я не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. Голос Мервиля сказал;

- Куда ты делся? У тебя все благополучно?

- Ты боялся, что я утонул? Нет, все обстоит нормально. Что у тебя?

- Я хотел тебя предупредить, что приеду дней через десять, глупейшие дела, которые меня задержали. Как идет твоя жизнь?

- Юг, солнце, буйабес, прогулки и размышления о разных вещах, - сказал я. - Ничего интересного, но в общем лучше, чем в Париже. Ты знаешь, я всегда мечтал быть адмиралом в отставке и жить на берегу Средиземного моря. При небольшом усилии воображения я могу себе это представить. Значит, жду тебя через десять дней.

Каждое утро я шел к пустынному месту берега, где среди невысоких скал была узкая полоска каменистого пляжа. Расстелив там циновку, я ложился на нее и лежал так часами под знойным солнцем. Потом, когда становилось невыносимо жарко, я бросался в воду с плоского, покрытого мхом камня, и ощущение блаженной прохлады охватывало меня. Отплыв от берега, я ложился на спину, потом нырял, затем опять поднимался на поверхность воды и через некоторое время возвращался на берег. Это я повторял несколько раз каждое утро. Кончив купанье, я шел в гостиницу, где обедал, а после обеда ложился спать. Через час или полтора я вставал, выпивал чашку крепкого кофе и опять шел купаться. Потом я снова возвращался в гостиницу, принимал ванну и шел в кафе пить ледяной оранжад. Потом был ужин и прогулка вдоль моря. В одиннадцать часов вечера я уже был в постели.

Так проходили дни. - Так нужно было бы жить, - думал я, - без обязательств, без проблем, без вопроса о личных отношениях, без происшествий, в этом своеобразном небытии, из которого я возник и в которое мне суждено было вернуться через некоторое время после этого эпизода - моего пребывания на поверхности земли, в таких-то и таких-то странах, в таких-то и таких-то обстоятельствах. И если бы можно было ограничить свою жизнь только таким времяпрепровождением, это было бы лучше всего. Но каждый раз, когда я просматривал газету, я, помимо своего желания, погружался в тот мир, от которого трудно было отгородиться, мир, в котором играли такую значительную роль невежественные фанатики, убийцы, деспоты и их министры, голодающее население азиатских стран, нищие арабы, американские негры, наркоманы, преступники, проститутки, - и весь тот человеческий мусор, который всегда всплывает на поверхность событий. Это было неизбежной и наиболее отвратительной частью каждого человеческого существования, - во всяком случае в известном кругу людей, - но от этого все-таки можно было держаться вдалеке, не принимая в этом никакого участия. Но был другой мир, в котором я жил, - мои друзья, лучшее, что у меня было, - и о них я не мог забыть и не хотел забывать.

Прошло около двух недель после моего разговора с Мервилем. И вот однажды утром он позвонил мне из той же виллы, где я жил у него в прошлом году, и я приехал к нему обедать. Только тогда я впервые увидел как следует мадам Сильвестр и узнал ее имя ее звали Маргарита. Она была по типу южанкойгустые волосы, темные глаза, смуглая кожа. Но холодное выражение ее лица резко противоречило этому ее южному облику. У нее был низкий голос, точные и быстрые движения; она была чрезвычайно сдержанна, очень далека от всякой экспансивности и по своей манере держаться напоминала скорее северную женщину. Она говорила мало, но внимательно слушала Мервиля. В ней чувствовалась, как мне показалось, несомненная сила, одновременно душевная и физическая. По ее голосу было слышно, что она умна. И я заметил еще одно, то, чего я не заметил, когда видел ее в первый раз, - и я вспомнил Артура. Она возбуждала очень далекое, очень смутное ощущение какой-то опасности или угрозы, и я не понимал, чем оно могло быть вызвано.

После обеда она сказала, что не очень хорошо себя чувствует, и ушла в свою комнату, на второй этаж. Мы с Мервилем остались вдвоем. - Какое она на тебя произвела впечатление? - спросил он. - Она не похожа ни на одну из тех женщин, с которыми я тебя видел раньше, - сказал я. - Но хорошо это или плохо, об этом я не берусь судить. Что ты знаешь о ее жизни? - Не очень много, - сказал Мервиль, - она об этом говорит неохотно. Родилась в Ницце, кончила лицей, вышла замуж, через год ее муж умер. Родителей ее нет в живых, семья буржуазная, отец морской офицер, мать в молодости была преподавательницей. - Все это как-то невыразительно, - сказал я, - и, конечно, не в этом дело. Как она жила после смерти мужа? Откуда она приехала, когда ты ее встретил в поезде? Как она попала в Париже на открытие кабаре Эвелины? Какое отношение она имела к любителю литературы, с которым она сидела за одним столиком? - Ты знаешь, - сказал он, - я ее, собственно, ни о чем не расспрашивал. - Да, я понимаю, это твой стиль, - сказал я, полное доверие во всем, при всех обстоятельствах. Но все-таки неужели тебе не хотелось бы знать, как проходила ее жизнь до встречи с тобой? Даже в том случае, если она была такой, что ей ничего нельзя поставить в упрек? - Да, конечно, - сказал он, - но рано или поздно она, вероятно, заговорит об этом сама. - Я в этом не уверен, - сказал я. - И может быть, не потому, что ей надо что-то скрывать, а просто потому, что она не расположена к душевным излияниям. Но это, конечно, только мое впечатление, и, может быть, я в этом жестоко ошибаюсь.