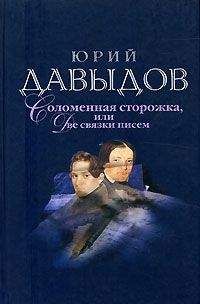

Георгий Давыдов - Саша

Обзор книги Георгий Давыдов - Саша

Давыдов Георгий

Саша

Георгий Давыдов

Саша

Последние дни они вместе были. Ее отец не сдвигал густые серебряные брови на переносице, когда видел их вместе или только его, не бормотал порядком надоевшее суховато-профессорское "да-да, да-да-да", ни к кому и ни к чему будто бы не относящееся, но очевидно недовольное, и очевидно им, кем еще? мать не ходила по комнатам в беспокойном молчаливом волнении, шурша черной шелковой юбкой, и невско-голубые глаза ее не полнились этими материнскими слезами, которые, так бывает в жизни, иногда хочется проклясть, и знаешь, что они пустые и жадные и дешевые слезы, и можешь, имеешь полное право их проклясть, выкинуть из головы, вышутить, изъязвить, но не можешь, и всякий раз чувствуешь себя подлецом, подлецом, подлецом. Отец приходил около пяти вечера, они слышали, как падала на дверь и об дверь цепочка и как он громко говорил в дверях ("Саша?.. хм... Надя?.. хм..."), м. б., нарочито, м. б., скрывая мучительное волнение за единственную дочь, стуча ногами об пол и палкой, которая его сопровождала по старому обычаю ученого мужа и питерского денди, они же сидели у нее, в том мягком свете, который дает только старый провислый желтый абажур или старая настольная лампа; она сидела на стуле, подобрав ноги под себя, на ней были черные электрические, если коснуться их, чулки, платье со складками, белая девичья сорочка с манжетами, на нем новая форма (которой он гордился безумно) и которая придавала ему что-то, что трудно было сказать в двух словах, но что делало его особенно мужественным, что давало ему какие-то особенные права, привычки, настроения, даже дыхание и походку, что заливало щеки червленым, как ромбы, румянцем ("черт-те что", - думал он, вышагивая по Невскому и незаметно для себя скашивая глаза на большие витрины, упиваясь своим отражением), что делало его объектом женского внимания, перешептывания, смеха, игривых взглядов ("ах, какой красавчик!.. и наверняка холостой!.. наверняка он поклонник кинематографа!.."). Он поначалу терялся, и становился вчерашним безусым юношей, который смотрит на женщин неотвратимо, но которые идут мимо, мимо, не замечают его, которым он просто скучен. Но затем он научился выдерживать и взгляды, и колкости, и игривые улыбки, и наклон головы, и что еще из арсенала женских хитростей, но шел дальше - я сам по себе, я офицер, я офицер.

Так на Невском он увидел ее: в белом летнем платьице, в шляпке, из-под которой выбивался черный локон и был виден лишь низ лица, она села в трамвай, и им было по пути. Он стоял ниже ее на ступеньку, так что хорошо разглядел ее лицо, ее фигуру. Он видел ее светло-карие глаза, белые щеки, на которые падали тени от домов или солнечные блики, шею, линию к ключицам, локоны, касающиеся лица, и он боялся шелохнуться, чтобы как-то не смутить ее, но больше того, дать заметить. У него вдруг появилась странная боль в груди, и ему стало тяжело дышать, ему надо было вздохнуть полной грудью, но он таился, боялся открыть себя, он удивлялся, как долго гремит трамвай без остановок, и думал, что всеравно еще ехать, ехать, слыша свое сбитое и ее рядом - дыхание, которое хотелось слушать ближе, и он чувствовал уже какую-то особенную близость ее, электрическую, магнетическую, он чувствовал в ней то, что он чувствовал только в нескольких проявлениях мира: в затяжной дождливой осени, с ее листьями, ветром, покоем, дыханием вечности, в зиме, которая заставляла жить и звенеть его душу, и чувствовать то, что называется словом Россия, эту тайну, это счастье, это упоение. И когда он обнимал ее, под стук буре и скрипы в коридоре, под тревожное звяканье отцовой профессорской чашки и нарочито вежливый кашель, он чувствовал это все вновь и в тысячу раз сильнее, и ему казалось, нет, он знал, что знал ее всегда, что жизни до нее никакой не было, и все ее истории донего, воспоминания, привязанности, опасения, вещи, книги, желания, тайны, мечты все было ему известно. Когда он смотрел на нее вполоборота, с несколько открытой грудью, с упавшей каштановой прядью, он жалел, что не художник, и он вообще жалел, что у него есть что-то в мире помимо ее, и хотя все это не существовало последние месяцы и дни их близости, он иногда, ранним холодным осенним утром, вспоминал об этом, и потом, когда они брели по дачной замерзлой дороге и хрустели белым льдом над выбоинами, он только крепче сжимал ее руку, и целовал ее, и ему хотелось реветь. Это были мгновения слабости, его удивлявшие, он вообще больше производил впечатление довольного жизнью офицерика, которого хорошо содержат, продвигают по службе и уж никак, в случае неприятныхобстоятельств, не используют в качестве пушечного мяса. Но ему хотелось реветь, и это было смешанное чувство: и чувство счастья, и чувство горя, и какой-то тоски, и истомы, и всего этого вместе, чувство хрупкости всего этого, потому что вообще хрупок мир и человек хрупок. Они заходили в пустую деревянную холодную деревенскую церковь, и он думал о своей и ее мимолетности: вот, удивлялся он, надо бы радоваться, надо бы пользоваться часами молодости, надо бы наслаждаться, упиваться друг другом и вольностью, но в нем сидело это ощущение мига, хрупкости, и тогда он думал, что виной, может быть, воспитание набожной матери и его поповский род, в котором он был первое исключение, но потом он объяснял себе, ей он не мог этого объяснять, что это просто радость от того, кто дал ее ему, и этой радостью можно так жить, как нельзя всякой другой, земной, радостью.

Они могли часами говорить, и все им было интересно, и ново, и можно было говорить о незначительном, о ее подругах, о случаях с его однокашниками, о муштре, о заколках, о губе, каламбурить, наконец можно было говорить, но они оба из суеверия почти не говорили, о скором будущем, и говорить о прошлом ("Почему твоего отца не расстреляли?.." - "А ты скрыл свое происхождение, да?.." - "Они хотят, чтобы ты была bluestocking?..*" "А я? хочу быть домохозяйкой...")

Когда он уже ехал в московском поезде, потому что надо было уладить какие-то дела и объявить матери о своем намерении жениться, он все вспоминал ее старую дачу, и двор, где пахло сырой землей, и холод, и ее, и он трезвел только положив руку на кобуру, и ему сразу, как бывало у него в такие минуты, в голову лезла очевидная нелепица - что если сейчас вдруг оборвать все? - но он думал с какой-то слабой, но все же таинственной властью над жизнью, - нет, это невозможно. Невозможно, потому что все невозможно, что вздумает помешать ему и ей.

Потому, когда он уже в поезде наутро узнал о начавшейся кампании, ему стало не по себе. Он, который действительно спокойно, даже деловито, относился к своему ремеслу, подумал, что непременно его затребуют, переменят его планы, отодвинут их. Когда он ехал уже в обратном направлении, в военном эшелоне, сидя напротив пожилого, верно, царского офицера с грустными усами, он только считал, сколько дней это продлится, и даже в шутку рассказал об этом офицеру - "Вот, надумал жениться, а тут война. Некстати, - попутчик усмехнулся. - Зачем я разговариваю об этом?" рассердился он на себя и тут же, несколько рисуясь, рассказал ему все. "Надо полагать, это ваша первая кампания?" - спросил попутчик. "Я трушу?" подумал он, увидев какой-то подвох в словах старика. "Вы угадали. Что ж, я несколько волнуюсь, вероятно". - "Нет, - старик пожал плечами, - чего вам волноваться? На плаху вы, сдается мне, не кандидат. А финнов вам что бояться - все, находящиеся под прицелом купидона, думают, что не попадут на прицел земного стрелка. - старик усмехнулся, довольный своей шуткой, и, помолчав, добавил: - И они правы, я должен признать".

Дальше они ехали молча. Когда они наконец прибыли на место, старик сказал: "Статистика - ужасная вещь. Я ведь занимаюсь еще и наукой, - он грустно покачал своими усами, - и когда я смотрю статистику, я стараюсь, вернее, я не могу отделаться от ощущения, что за всеми этими безликими цифрами - люди, люди... И они, то есть убитые, умершие от ран - тоже ведь достойны жизни. И здесь, - он как-то особенно посерьезнел, - я особенно много думаю. Но когда оказываешься вот в таких переделках, то думаешь уже не о ближнем, а о своей жене, детях, у меня две очаровательные дочери и трое очаровательных толстых мальчуганов-внуков. Пока что мне везло, и я, как и вы, верю, что повезет и на этот раз, хотя, вы видите мою откровенность, кампания обещает быть жаркой. Да, мы не знакомы: Михаил Иванович, - он доверительно склонился к нему: - И я надеюсь, что то, что я сказал вам, останется entre nous". - "Разумеется. Александр Анатольевич, Саша".

Они недаром ехали вместе: они оказались вместе и в расположении войск. Между ними даже установилась некоторая приязнь друг к другу, но коротких отношений, разумеется, быть не могло: из-за армейской дисциплины, субординации, да и вообще было не до этого.

От Нади ему удалось получить четыре письма, и сам он писал ей, и слова ее писем сливались с зимой, ветром, ему было холодно, и он был готов возненавидеть зиму, как возненавидел он финнов, то есть, вернее, не возненавидел, а был очень недоволен ими, что они вырвали его из его жизни, от его Нади. "Милый мой Саша, милый мой мальчик, как ты там? Как же надоело тебе все, и как мне все надоело. Как жду я тебя, и, прости, что упоминаю об этом, но как волнуются мои домашние о тебе. Они тоже ждут тебя. Но милый мой, как выше всего ты для меня, как я рвусь к тебе, как мне хотелось бы быть рядом с тобой. Мне стоит больших усилий не идти на вокзал и не выспрашивать о поезде, идущем к тебе. И не идти к коменданту, чтобы валяться у него в ногах и умолять, умолять, умолять. Может быть, это все-таки возможно? Я вижу, что ты сердишься, да и что я все говорю тебе о себе. Я жду тебя, и знаю, что ты скоро приедешь. Ты мне не дал ни одной своей фотографии, а ведь я тебе дала одну, вернее, ты сам взял у меня ее, а я знала это - и молчала - потому что я была счастлива, что кто-то залез в мой потайной ящик (все-таки ты попович, милый мой, а поповичи в этом отношении народ не держащийся условностей), взял мой альбом и утащил меня, дуру, меня, bluestocking, и кому-то - как же кому?! - восхитительному рыцарю - я могу нравиться. Да, я, наверное, должна была бы молчать об этом, но я говорю тебе, потому что всегда мне было легко с тобой и всегда хотелось говорить все-все, что есть на душе. Это и есть счастье. Говорить все-все на душе. Но я - взяла у тебя твой платок. И, кажется мне, все еще твой, я вижу тебя, и когда я кладу его на сердце, он греет меня - глупая, да? еще я глажу твои письма, я вижу твои руки, и я вижу твои глаза, в которых отпечаталось так много, что есть в мире, в которых я нашла себя, нашла всю себя, и мне было даже смешно, что я считала себя умной, начитанной, мыслящей барышней, я оказалась круглой дурой рядом с тобой, и, знаешь, мне было от этого безумно хорошо. Вот так во мне проснулась баба (я немного стесняюсь этого слова, но я знаю, что ты иногда любишь его), и потом, ведь когда-нибудь и я стану бабой. Милый мой, возвращайся же скорее, возвращайся, я тебе буду опять говорить про себя и попусту волновать тебя в темной комнате я лежу в постели и не могу уснуть и знаю, что где-то далеко в снегу в холоде мой Саша, самое мое родное сердце на земле, и ничего нет вокруг, мне больно засыпать, потому что ты во мне, но все же тебя нет, ты во мне, но я не могу тебя коснуться, и я мну и кусаю твой платок, чтобы не зареветь и не испугать домашних..." Саша видел Надю, и видел ее дом, и домашних, которых он ведь полюбил за это время, и знал, что ему надо вернуться, он даже если бы хотел иного, решил иное, просто обязан был вернуться, и видел, как тяжелая черная дура свалилась с неба и воя, воя, падает на них, и они совершенно беззащитны, и он думал, бросаясь к Михаилу Ивановичу, что вот у него трое толстых мальчуганов-внуков, жена, они очень ждут его, очень, очень ждут его, не меньше, чем Надя ждет его, не меньше? еще две дочери, какие они? почему-то он захотел увидеть, представить их, но рисовалось что-то неопределенное, он увидел только Надю, и подумал, что он должен жить ради Нади, потому что, м. б., у нее даже будет ребенок, и он ее безумно, безумно любит, и он знает, что ей будет тяжело без него, ей же будет тяжело без него? и его даже посетило человеческое довольство этим - есть кто-то в мире, кому без меня будет тяжело, но и мне, и у него заныло, застонало сердце, тоже будет тяжело, я не смогу, Надя, Наденька, там без тебя, мне будет там холодно и неуютно, и долго я там буду ждать тебя, а у тебя будут другой муж и дети, и как-то неудобно будет встревать между вами там, нет, я должен, должен жить, я не могу умереть, - он видел даже яму, которую не видел раньше, из-под упавшего дерева, ее отвесные защищающие края, от которых его отделяло шагов пять, и он давно мог бы упасть на дно ее и схорониться там, но он уже хватал Михаила Ивановича и видел его белое лицо, которое только молило всемогущего, и Саша думал, как ему жалко Надю, жалко себя, как же плохо, что так вышло, и он даже засмеялся, - когда они упали, и он обхватил Михаила Ивановича сверху, который кричал ему "вон, вон, сукин сын!", безуспешно пытаясь освободиться и разбрасывая снег вкруг себя, - ему пришла вдруг в голову статистика, ряды которой ему суждено пополнить, и, сам себе признаваясь, он думал, что так он обманет ее - скажет, что конец ему, а судьба, которая всегда любит переспорить, оставит его, и ошибется этим...