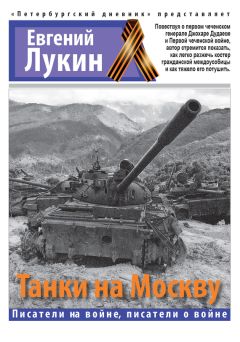

Евгений Лукин - Танки на Москву

— Больше нет.

Чеченец брезгливо взял деньги. Пересчитав, поставил перед нищенствующим бутылку водки и банку тушенки. Капитан надеялся на более веселый расклад, при котором спиртное удваивалось, а закуска отсутствовала вовсе. Но, прочитав на небритом лице весь ругательный лексикон мира, предпочел любезно расстаться:

— Тебя как зовут?

— Турпал.

— Спасибо, Турпал.

Паша Морячок праздновал день рождения. По этому случаю в палатке собралось несколько офицеров. Это был весьма колоритный народец со всех четырех концов земли. Сибиряк Николай, под два метра ростом, соответствовал нарукавной нашивке с изображением северного медведя. Рядом с ним рыжеусый Федька выглядел слегка потрепанным котом. Он отличался мягким южнорусским говорком, потому мурманчанин Никита, тряся хитроватой бородкой, лукаво обращался к нему не иначе как «господин охвицер». На эту пеструю компанию, вытянув гусиную шею, взирал Черепанов — майор московский, лубянский и прочее, и прочее.

Именинник накрыл стол, посреди которого возвышался минометный снаряд, предварительно заправленный сорокоградусной жидкостью, а по бокам в виде бронзовых стопок стояли шесть колпачков от взрывателей. Необычная сервировка позволяла не столько замаскировать виночерпие, запрещенное в действующих войсках, сколько слегка облагородить его. «Заряжай!» — командовал хозяин, и сибиряк Николай, ловко наклонив снаряд, разливал по стопкам позеленелую водку. «Огонь!» — и гости обжигали глотки хмельным.

Капитан вошел в палатку, когда произносился поминальный третий тост. Погибших перечисляли поименно. Пролитая братская кровь объединяла сильнее, чем пресловутая любовь к отчизне. Турин завершил печальный список Анатолием, павшим при штурме Грозного.

Воцарилось тягостное молчание. Офицеры ели черный хлеб, замешенный на тяжелых воспоминаниях. Многие из них видели гибель товарищей — кого-то сразила меткая снайперская пуля, кто-то сгорел на пылающей броне. Постепенно душевная горечь перерастала в глухую ненависть. Никто не называл виновника этих страшных бедствий, так нежданно выпавших на долю русских и чеченцев, но каждый сердцем знал — это Он.

Он олицетворял собою абсолютное зло. Даже боевики, подло стрелявшие из-за угла, не вызывали такого ожесточения. По крайней мере, они считались врагами, достойными снисхождения хотя бы потому, что были умыты общей кровью.

— Говорят, боевики ему орден вручили.

— Какой еще орден?

— За победу над Россией.

— Вот черт трехпалый!

— Всю страну опустил.

— Лучше бы катился в свою Америку.

Сам собою созрел очередной тост, не обещавший трехпалому черту ничего хорошего. На его голову призывались все громы небесные, все силы ракетные, а самый мощный заряд посылался в специальную цель ниже пояса. Как бы показывая сокрушительный потенциал направляемого заряда, Паша Морячок потряс в воздухе банкой тушенки, которую Турин выставил на стол вместе с бутылкой. Глухой твердый стук заставил всех замереть — в банке было что угодно, только не консервированная говядина. Паша еще раз встряхнул банку — необычный стук повторился.

— Надо же! — Он присел на лавку. — Какой интересный подарочек!

— Дай сюда. — Николай достал армейский тесак. — Сейчас посмотрим, что там брякает.

Мягкая жесть легко кромсалась. Под вспоротой крышкой находилась граната, аккуратно упакованная в газету. Сбоку колокольчиком позвякивал детонатор. С таким искусным изделием никто из присутствующих еще не сталкивался — оно состояло из двух пустых банок, умело составленных по принципу матрешки, куда помещалась смертоносная «тушенка». Естественно, вопросительные взгляды обратились на капитана, который и без того был обескуражен:

— Откуда?

— У Турпала купил.

— Кто такой?

— Здесь, на железке, торгует.

— Гранатами?

— Ага, мандаринами, — огрызнулся Турин.

Рыжеусый Федька хихикнул. Следом разразился хохотом Никита, загоготал луженой глоткою Николай. Даже надменный московский гусак Черепанов улыбнулся.

— Мы — из Кронштадта, — похвастался Паша. — Нам, балтийцам, положены боевые подарки.

— В следующий раз, капитан, купи ему какую-нибудь бомбу.

— Он как раз в ту сторону скоро полетит — пусть нанесет точечный удар.

— Для специальной цели, — прикинул именинник, — хватит и этой банки.

Турин вышел из палатки. На железнодорожных путях шла погрузка отвоевавшей бронетехники — ее отправляли на переплавку. Наблюдая за передвижением изувеченного железа, капитан размышлял о трагическом как бессмысленном и бессмысленном как трагическом. Все вокруг обнаруживало великий абсурд. Минометные снаряды заряжались водкою, в банках вместо тушенки находились гранаты. В зыбком мире повсюду таилась война.

Грозное солнце заходило над Грозным. Закат сливался с багровым отсветом неугасимых городских пожаров. Небесная мистерия, смешавшись с земной трагедией, сгорала в едином сплаве бытия.

2

Турину казалось, что он смотрит военную кинохронику. Скрежеща разбитыми гусеницами, обгоревшие танки тяжело карабкались на платформы. Следом ползли бронетранспортеры, дымя чудовищными пробоинами. Включили прожектора, и погрузка — с лязгом стальных тросов и ревом мощных тягачей — обрела кошмарную подсветку.

— На рынке никакого Турпала нет, — из темноты проявился Паша Морячок. — Мы обшарили все прилавки.

— Так он и будет тебя дожидаться, — усмехнулся Турин. — Наверняка распродал свой гранатовый товар и свалил.

— Сдается, он где-то здесь, — повел рыжими усами Федька.

— Пошукаем, господин охвицер? — Никита зажег карманный фонарик.

Офицеры двинулись вдоль состава. Пытливый луч заскользил по мрачным силуэтам войны. На этот раз какой-либо конвой на платформах отсутствовал, потому что не имело смысла охранять состоявшуюся смерть. Дойдя до локомотива, товарищи побрели назад.

Вслед за гудком состав дернулся и медленно пополз в темноту. Неожиданно впереди мелькнула летучая тень. Взмыв на платформу, тень мгновенно растворилась в железных нагромождениях. «Это он! — крикнул Турин. — За мной!» Офицеры бросились к отходящему поезду, запрыгивая на ходу.

Густой мрак, смешавшись с угольным дымом, почти сразу обволок эшелон. Колеса посекундно застучали на стыках, измеряя ночное пространство и время. Бронемашины покачивались в такт сумасшедшему движению. Вверху гудели крылатые люки, внизу скрипели колодки, подпирая непосильный груз. Преследователи приступили к тщательному поиску. Неугасимый пожар Грозного, озарявший полнеба, позволял кое-как ориентироваться в темноте. Они тщетно обходили нагромождения: джигита нигде не было. На тринадцатой платформе оказалась та самая машина — с трогательной надписью о любви. У Турина захолонуло сердце: «Он здесь!».

Офицеры окружили машину. Федька кошкой метнулся к башенке, сибиряк грудью перегородил волнодержатель, символизируя могучий утес. Луч фонарика юркнул внутрь. Турин заглянул в полумрак, выжженный беспощадным огнем. Чеченец спал мертвецким сном, прислонившись к бойнице. Перед ним стояли два ящика — один с белоголовками, другой с консервами. «Туточки!» — выдохнул капитан и осторожно спустился в машину, призвав остальных следовать за ним. Острый луч резанул по лицу:

— Куда держим путь, Турпал?

Джигит спокойно открыл глаза, как будто и не спал мертвецким сном, а лишь слегка подремывал, дожидаясь ночных спутников. Присмотревшись, он узнал среди офицеров Турина, приветливо кивнул как старому знакомому и глухо ответил:

— На Москву!

Ответ всех обрадовал. Никто не стал расспрашивать, что джигит будет делать в столице, зачем прихватил с собой ящик смертоносной «тушенки», — и так было понятно. Все вдруг успокоились, принялись устраиваться поудобнее. Незамедлительно поступило предложение продолжить пиршество, невзирая на странные обстоятельства. Белоголовка пошла по кругу — вперемежку с хохотом.

— С днем рождения, Морячок!

— Гаси фонарь на корме.

— Небось мимо рта не пронесем.

— Закусим гранатами?

— Обойдешься, господин охвицер!

— Нечего разбазаривать боеприпасы Родины.

Расположившись рядом с чеченцем, Турин оказал ему внимание. Однако тот наотрез отказался пить горькую. Казалось, он отчужденно предался дремоте, как заунывной минаретной молитве. Что-то таинственное заключалось в этом молодом джигите. Капитан вспомнил о том волнении, какое только что испытал, приблизившись к машине, обозначенной сердечным заклинанием.

— Турпал, почему ты выбрал именно эту машину?

— Потому что она — моя.

— Как твоя?

— Я ее подбил, значит, она — моя.

— Так это ты убил любовь?

— Обижаешь. Я любовь не убивал, я машину подбил.