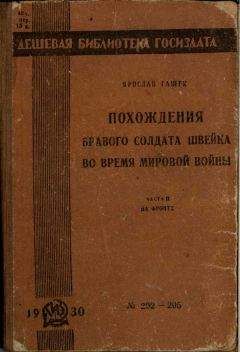

Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время Мировой войны Том II

– Ах, ты, горе какое! Ведь Швейка-то тоже больше нет в живых! Убили нашего Швейка, в лесу убили!…

– Швейка? Кто убил Швейка? – взревел на Балоуна поручик Лукаш.

Балоун молча указал на незнакомого солдата; тот протянул поручику Лукашу жестяной капсюль и сказал:

– Честь имею доложить, это именной капсюль того нижнего чина, которого ребята, нашли убитым в лесу. Из вашей роты, господин поручик, и наш господин подпоручик приказал спросить вас, не пошлете ли вы кого посмотреть и не захотят ли товарищи сами захоронить его.

Поручик Лукаш открыл капсюль; сомнения не было – это было удостоверение личности Швейка. У Лукаша было такое ощущение, словно у него в теле кусок льда медленно пополз от головы к ногам.

– Где он? Вы его принесли? – с трудом произнес он.

– Никак нет, господин поручик. Он еще в лесу. Шрапнельным стаканом ему разбило голову.

Поручик быстрым шагом двинулся за солдатом, в то время как Балоун, все еще причитая и плача, стал собирать людей, чтобы вырыть могилу, а затем поспешил с ними вслед за поручиком.

На опушке леса лежал убитый солдат; на нем были только штаны, а над ним на сучке висела куртка, на которой блестели три медали. Ноги убитого были босы, а сапоги стояли немного поодаль. Голова была совершенно разможжена; мозг и кровь забрызгали все кругом. Поручик осмотрел куртку с медалями, несомненно принадлежавшую Швейку, и глухим голосом сказал солдатам:

– Выройте ему могилу там, под дубом.

К горлу его подкатывался ком, на глаза навертывались слезы; уходя, он мысленно повторял: «Стало быть, и Швейк! Бедный Швейк!» – и ему казалось, что теперь ближайшая очередь – за ним самим.

Балоун поздно вернулся с могилы, шатаясь, как больной. Он разогрел своему поручику ужин и, сидя за свечкой, достал молитвенник.

– Мы ему, товарищу золотому, поставили на могилу березовый крест; ведь бедняга спит в неосвященной земле, словно скотина какая.

Поручик Лукаш не ответил. Балоун открыл книгу и начал вполголоса читать молитву за упокой душ убиенных на поле брани.

Потатчик скоро улегся, а Балоун продолжал читать молитвы. – Помолимтесь за дорогих усопших! Подай им вечный мир и упокоение, господи, и да озарит их вечный, немеркнущий свет. Мир праху их…

И вдруг брезент, висевший над входом в блиндаж, приподнялся, и в блиндаж скользнула чья-то белая фигура.

– Пресвятая богородица клокотская! Это ведь дух Швейка! Он не находит себе покоя в могиле! – застучал зубами Балоун, отступая в дальний угол, где спал поручик. Белая фигура остановилась у стены и стала шарить в висевшем там ранца Балоун, ни жив, ни мертв, прижал к груди молитвенник и принялся заклинать ее:

– Во имя пресвятой троицы, сгинь, сатана, рассыпься, не тронь невинной душеньки.

– Балоун, дубина, брось дурака валять! С ума ты спятил или допился до чортиков? – негромко раздалось из уст привидения. – Заткнись, тебе говорят, и не буди господина поручика; уж я как-нибудь дотерплю до утра.

– Иисус-Мария, он хочет оставаться здесь до утра! – взвизгнул Балоун, валясь на поручика. – Это дух Швейка! Это дух Швейка!

– Ты что, очумел, что ли, Балоун? В чем дело? – напустился тот на своего денщика.

Тогда к нему приблизилась какая-то белая фигура, взяла под козырек, выпятила грудь и промолвила:

– Так-что, господин поручик, дозвольте доложить: хворосту я не принес, а в лесу кто-то украл у меня одежду. Я, знаете, положил ее на муравейник, чтобы муравьи выбрали из нее вшей и гнид. Это, господин поручик, очень практичный способ. Муравьи так вычищают из нее всех вшей и их яички, что сердце радуется… А затем, дозвольте сказать, я вымыл в ручье ноги и маленько соснул, а когда проснулся, то моей одежды уже не было. Я и постеснялся вернуться голым при свете, господин поручик, чтобы у нас не было скандала… Покорнейше прошу выдать мне новое обмундирование и белье и разыскать вора, который украл у меня мои медали. Говорят, кого-то из нашей роты убило, господин поручик.

– Ты получишь новое обмундирование, Швейк, само собою разумеется, – со вздохом облегчения сказал поручик. – А знаешь. Швейк, мне уже много было с тобой хлопот, но, если бы тебя в самом деле убили, мне было бы очень жаль.

– Так что, господин поручик, дозвольте доложить, – ласково усмехнулся Швейк, – что я, стало быть, ради вас не дам себя убить.

Тем временем Балоун пришел в себя и, ощупав Швейка и увидав, что тот курит трубку, в конце-концов поверил, что это не привидение. Он рассказал Швейку, какие торжественные похороны ему устроили, и как вора убило шрапнелью. Услышав, что медали спасены, Швейк изрек:

– А я даже на них не написал: «Кто у меня их украдет, у того рука отсохнет». Ведь вор-то только успел надеть штаны, как смерть его уже и наказала. И кто знает, что было бы, если бы он надел и мою куртку; пожалуй, с ним могло бы случиться еще что-нибудь похуже.

Спустя неделю русские снова перешли в наступление. Их артиллерия была уже пристреляна, и потому снаряды градом сыпались в австрийские окопы. Земля превратилась в сплошной ад. Двенадцать часов, не переставая, снаряды долбили в одно и то же место, разрывая проволочные заграждения, разнося в щепы блиндажи, калеча и убивая людей. К вечеру, когда огонь немного затих, в окопах распространился приказ: «Отступать! Отойти назад! Всем!»

Батальон не отошел, а побежал назад. Не надо было подгонять солдат; позади них от времени до времени вспыхивало протяжное русское: «Урааа-рааа-раа!» – и это одно окрыляло их шаг. До поздней ночи прокладывали себе солдаты дорогу в темноте, то утопая по колено в песке, то проваливаясь еще глубже в трясину. Наконец, перед ними мелькнула деревня, и выбившиеся из сил, измученные солдаты залезли на сеновалы и в сараи. Неприятель не преследовал их и позволил им отдохнуть до утра; но затем он стал обстреливать деревню шрапнелью.

Поручик Лукаш приказал отступать дальше и попытался выйти с батальоном на шоссе. Они вскоре добрались до него, но застали тем невероятный хаос. То-и-дело опрокидывалась какая-нибудь повозка или двуколка, задерживая все движение до тех пор, пока ее не сталкивали с шоссе в канаву. Солдаты останавливались, и снимали с них консервы, хлеб и сахар, невзирая на удары офицерских стэков и угрозы револьверами. К кучке солдат, громивших повозку с консервами, присоединился и Швейк. Он набил себе полный ранец и хлебный мешок жестянками, за что удостоился похвалы со стороны старого, бывалого фронтовика:

– Ты прав, братец. Это ты хорошенько спрячь, а остальное можешь все выбросить вон. Если у тебя есть полный хлебный мешок, ложка и котелок, то ты на войне не погибнешь, потому что для сохранения жизни эти вещи важнее, чем винтовка.

Своего поручика Швейк уж давно потерял, а Балоуна не видел с самого утра. Он мирно катился один в этом человеческом потоке, который останавливался, колебался, стонал и ругался, но все же неудержимо двигался вперед. Перед ним по шоссе погонщики гнали гурты скота, чтобы он не достался неприятелю; целые стада быков, коров и телят смешались с доблестными воинами серо-синей армии. А неприятель наседал, и его артиллерия, пристрелявшись, стала слать очередь за очередью в самую гущу людей и животных. Это произвело среди несчастной четвероногой скотины, которую не вымуштровали оканчивать свою жизнь среди такого фейерверка, страшнейшую панику; животные взбесились, вырвались и бросились с опущенными рогами на стену окружавших их людей. На шоссе образовались клубки трепещущих тел, катившихся то в ту, то в другую сторону. Раненые животные, обезумев от боли и страха, ринулись, сметая все на своем пути, во все стороны с шоссе на волю… Но вот к шрапнели русские прибавили и несколько фугасов; один из них угодил в самую середину шоссе, и в возникшей вокруг него суматохе разыгралась трагедия, которую мало кто из окружающих заметил. Из-за чудовищного столба дыма вынырнула вдруг великолепная породистая корова, слепо бросилась, наклонив голову, со всех ног вперед и вонзила свои длинные, острые рога в ранец какого-то солдата, шагавшего на краю дороги, и стремглав умчалась в поле. А на ее рогах болтался на ремнях ранца солдат, дико размахивал руками и орал:

– Стой, стой, дура! Ведь тебя же расстреляют за государственную измену! Стой!… Нет, такой штуки со мной еще никогда не случалось!…

Разъезд 8-го Донского казачьего полка осторожно, шаг за шагом, пробирался вперед. Это был головной разъезд отряда, шедшего на смену измученных частей 3-го Кавказского армейского корпуса. Пять казаков ехали по дороге, держа наизготовке длинные пики. Па опушке небольшой рощи они остановились, сошли с коней и, ведя их на поводу, углубились в тень деревьев. Хорунжий шел впереди; вдруг он обернулся и прошипел:

– Ложись!

Казаки мигом легли, а офицер ползком стал пробираться в самую чащу, откуда доносилось коровье мычанье, топот и человеческий голос. Вскоре офицер вернулся и шопотом отдал приказание. Казаки вскочили на коней и полукругом поскакали к дороге, ведшей через поляну. Они приготовились к атаке и, взяв пики наперевес и выхватив шашки, стали ожидать команды. Но команды не последовало, и казаки сами обнаружили необычайного неприятеля, которого они собирались атаковать. На поляне паслась большая пестрая корова, которую человек в изодранном австрийском мундире вел на веревке, обмотанной вокруг ее рогов; затем этот человек привязал корову к дереву, лег под нее и начал доить молоко в котелок, приговаривая: