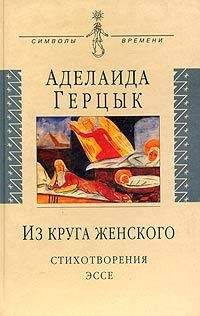

Аделаида Герцык - Из круга женского: Стихотворения, эссе

В связи с этим стоит и неизменное удаление, даже уход от жизни, все возрастающий к концу ее, от жизни с ее теснотою, связующей крылья души, угашающей ее пламень.

«Ах, дней моих безвестных вереница…», «Меня заткала густая паутина бытия…», «Обуяли нас труды безвестные, за ними не видно нам — зацветают ли поля небесные, и лилии есть ли там?» Так, в тисках повседневности, под гнетом необходимости, трогательно и глухо жалуется эта душа. И, наконец, в стихотворении, озаглавленном «Смертный час», жажда освобождения от телесного, тленного достигает высшего напряжения:

Через омут жизни мутной,

Как сверкающий алмаз,

Ты нас тянешь, ты нас манишь

Смертный час!

Солнце хочет пробудиться

Там, в обители иной…

Или вот еще:

И теперь средь пустынных окраин

Я — колеблемая ветром трость…

Господи! Ты здесь — хозяин,

Я — только гость.

Отпусти же меня этой ночью,

Я не дождусь зари,

Отпусти меня в дом свой Отчий,

Двери свои отвори!

Приближаясь к роковому порогу, за которым кончается эта жизнь, поэтесса проявляет свой пророческий дар. Все стихи ее перед смертью исполнены предчувствия смерти. Высокий дух ее трепещет от сознания своей неготовности и в то же время втайне ликует в ожидании скорого раскрепощения:

Я живу в ожидании кары

И в предчувствии райских услад…

Все эти последние годы своей жизни, сложившейся для поэтессы необыкновенно жестко и жестоко, почти поработившей ее злобе дня своего, А. Герцык принуждена впервые встать лицом к лицу с действительностью, всегда столь тягостной для нее, да еще с дикой действительностью русской революции. «С высот незыблемых впервые я созерцаю тяжкий дол…», — говорит она. Тут в ее художественной личности раскрываются новые черты. Ее прежде неопределенная мистичность, религиозная настроенность становится верованием, подлинной религиозностью. Буквально все стихи ее этого периода озарены или, по крайней мере, просвечены стремлением к Богу, исканием путей к Нему. Беру самые примечательные:

Заросла тропа моя к Богу

Травою густой.

Никто не укажет дорогу,

Нужно самой…

И дальше:

«Богородица-Приснодева,

Укажи мне путь.

Ты сложи суету земную,

В нищей встань чистоте

И в святую рань, в золотую —

Выходи налегке».

Или:

Его Имя, как светило,

Жизнь и пламень излучает.

Его имя разлучает

С тем, кому Оно не мило.

А вот еще стихотворение, названное «Храм», где поэтесса не находит ничего прекраснее «Дома белого, где в курении растворяется плоть», это — «Дом, где сходится человек и Господь».

Итак, пройден большой и извилистый путь. От интимной и туманной мистичности к четко-белеющей верующими полной Церкви, от Кого-то светлого, но безымянного — к Лучезарному Имени. И какой «русский» это путь! Какое русское богоискательство!

Мне хотелось бы к старцу скрыться

В одинокий сосновый скит.

И при бледной дрожащей лампаде,

Позабыв всех друзей имена,

В голубом просветленном взгляде

Прочитать, что я спасена.

И опять та же мысль:

Приду в далекое селенье

К святому старцу отдохнуть.

Скажу: открой мне в чем спасенье…

Не могу не привести еще одного стихотворения, и смыслом, и ритмом изумительного, которое выписываю целиком:

Дают нам книги холодные, мертвые,

И в каждой сказано о Нем по-разному,

Толкуют Его словами пророческими,

И каждый толкует Его по-своему.

И каждое слово о Нем — обида мне,

И каждая книга, как рана — как рана новая.

Чем больше вещих о Нем пророчеств,

Тем меньше знаю, где правда истинная.

А смолкнут речи, Его взыскующие,

И ноет тело от скуки жизненной…

Как будто крылья у птицы срезаны,

А дом остался без хозяина.

И только свечи перед иконами

Мерцая, знают самое верное.

И их колеблющееся сияние,

Их безответное сгорание

Приводит ближе к последней истине.

Другая новая черта, явившаяся в Герцык в годы революции и ее бед, это — жарко вспыхнувшая в ней любовь к родной стране, к ее детям и к детям-малюткам особенно. Как дева-обида, как птица-Горюнья веет она над Русью в ее лихолетье, над неродящими полями, над голодающими и холодающими людьми — и кроткими, горькими жалобами звучат ее песни:

Как грешница без покрывала,

Стоит бесхлебная страна.

Господь! Сними с нее опалу

И дай зерна.

Или вот — стихотворение «Подаяние»:

Над человеческим бессилием

Ликует вьюга и глумится.

А как же полевые лилии?

А как же в поднебесье птицы?

И дальше:

Есть грань, за нею все прощается.

Любовь царит над миром этим,

Преграды чудом распадаются —

Не для себя прошу я — детям.

Вот еще трогательнейшие строки:

Рассыпалось все на свете,

Не стало ни мужа, ни брата.

Остались нам только дети.

Им нужно, чтоб их любили,

И нужно, чтоб их одели…

И, наконец, еще строфа, полная почти мученической восторженности:

Только тайна одна необманная

Мне открылась и дух зажгла —

Как любить любовью безгранною,

Как в любви вся земля светла.

Дочерчивая образ А. Герцык как поэтессы, скажу, что творчество ее — глубоко русское в самом прекрасном значении этого слова. Все, что создало, напоило, зажгло эту поэзию-песню, коренится в русской земле и русской душе. Ее лирическая тропа из девичьей светлицы среди чащоб, марев и зарев российского бытия в скит к старцу и к Богу — не тропа ли каждого русского писателя и… русской богомолки. И великая любовь к людям — всяким — и добрым, и лихим, — любовь, зарождающаяся жалостливостью и завершающаяся жертвой, не присуща ли она в разной степени всем из нашего народа — от великого до малого, от Достоевского до описанного им мужика Марея? А эта незаботливость о телесном и удаление от мира сего — это Мариино святое «безделие» — не одно ли это из качеств и в то же время недостатков русского народа? Да, А. Герцык была настоящей русской писательницей, и русская же горе-горькая выпала ей судьба!

Говорить ли о форме ее произведений? Разъять ли музыку, как труп? Разложить ли благоухание на атомы? Вряд ли это можно и нужно. Ибо Герцык, органически чуждая букмэссерству современной технической литературы, была не из формотворцев. С самых первых шагов своих по пути искусства она шла сторонкой, просто и строго угадывая интуицией лучшее в изысканиях новых форм стиха. Нет у нее экзотики, даже вообще красочности и выпуклости образов, нет оригинальности эпитетов (недаром самые излюбленные у нее: скупой, белый, строгий, нищий). Нет у нее склонности к твердому, словно окаменелому метру; недаром стихи, пишущиеся по строго установленным канонам, как сонет, даже сафическая строфа, не удавались ей. Рифма ее почти всегда обыденна, зачастую даже приблизительна и даже как бы нарочно не точна. Вообще, вникая в ее форму, видишь, что поэтесса как бы намеренно недовоплощает своих творений; упорно хочет не украсить, но лишь слегка облечь их; не стремится вылепить их, как глинянный, определенной формы сосуд, но лишь пролить их в мир, как воду чистую, текуче-неопределенную.

Однако и в ее форме есть нечто свое и очень ценное: это ее ритм, даже не ритм (в том смысле, в каком применяем мы его, например, к Блоку), а лад нашей песни, духовного стиха, заплачки, заговора. Законов этого лада установить нельзя. С учетом долгих и коротких слогов к нему не подойти. Его воссоздало музыкальное чутье поэтессы, опять-таки по-русски музыкальное чутье. Вот образец: «А душа поет, поет…» Или стихотворение «Дают нам книги…», мною уже приведенное выше.

Еще раз выражаю сожаление, что нет под рукой изданных стихов Герцык, в которых много чудесного именно по ладу их. Память же изменила, как и многое…

До свиданья же, прекрасная поэтесса, не надолго слетевшая к нам вещая Алконост. Верю, что ныне ты там, куда порывалась всю жизнь, куда указывала нам постоянно рукой своей и куда указываешь своим пением… И верю еще, как ни маловерна, в неизбежную встречу.

Борис Зайцев

Из дневника: 20 августа 1926 года

Тяжело писать о Горьком — но необходимо, слишком вызывает к этому его письмо. Тем радостнее выйти из нездорового воздуха на свет Божий. Свет Божий состоит из разных сияний: бессмертно расстилается он с холма «древней Ниццы», с оливковых склонов Грасса, не менее бессмертен в душе скромной и смиренной русской поэтессы, в прошлом году умершей, чьи «Подвальные очерки» только что довелось мне прочесть. Солнце в подвале! Это не так-то просто. Да еще в каком подвале? В том самом, куда сотнями и тысячами сажал человек «незабываемой душевной чистоты».