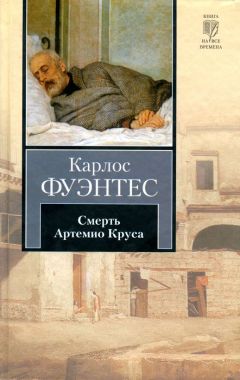

Карлос Фуэнтес - Смерть Артемио Круса

«Господи, за что послал ты мне такое испытание?..»

Она схватила вожжи, резко дернула лошадь вправо. Вороная сшибла с ног нескольких паломников, заржала и взвилась на дыбы, выбив у кого-то из рук глиняные бутыли и клетки с клохтавшими, бившимися курами, ударила копытами по головам упавших индейцев и круто повернулась, вытянув жилистую блестящую от пота шею, кося глазами-луковицами. Тело женщины словно покрылось их язвами, потонуло в ропоте, грязи, поте, пульковом перегаре; она встала, тяжелая и устойчивая, и изо всех сил хлестнула вожжами по крупу лошади. Толпа расступилась, раздались возгласы испуга и наивного удивления. Она помчалась назад мимо людей, воздевавших к небу руки, прижавшихся к стене магеев.

«Почему ты дал мне жизнь, в которой надо выбирать? Я не создана для этого…»

Тяжело дыша, ехала она прочь от страшного люда к асьенде, скрытой в блеске разгоравшегося солнца, в листве посаженных им фруктовых деревьев.

«Я — слабая женщина. Мне хотелось бы спокойно жить, чтобы другие решали за меня. Нет… Сама я не могу решиться… Не могу…»

Рядом с храмом на самом пекле были расставлены столы, покрытые газетами. Мошкара густой тучей вилась над огромными горшками с фасолью и горами лепешек, громоздившимися на столах. Кувшины с пульке, настоянной на вишне, сухие кукурузные початки и трехцветные миндальные орехи скрашивали однообразие яств. Глава муниципалитета взошел на паперть, представил его собравшимся, произнес хвалебную речь, и Он ответил согласием на ходатайство муниципалитета, который выдвинул его депутатом в парламент и уже несколько месяцев назад согласовал кандидатуру с властями в Пуэбле и с правительством в Мехико. Правительство признало его революционные заслуги, одобрило его похвальное решение оставить армию, чтобы проводить в жизнь аграрную реформу, и учло образцовое выполнение им обязанностей местной власти в период анархии, когда Он на свой страх и риск навел порядок в округе.

В воздухе разливалось монотонное глухое причитание богомольцев, которые то входили в храм, то выходили, плакали в голос, жаловались и молились своей Святой Деве и своему богу, слушали речи и прикладывались к кувшинам. Вдруг кто-то вскрикнул. Защелкали выстрелы. Кандидат, однако, не повел и бровью, индейцы продолжали жевать лепешки. Он передал слово другому местному ученому оратору, которого встретила приветственная дробь индейского барабана. Солнце уже клонилось к горам.

— Я предупреждал, — прошептал Вентура, когда крупные капли дождя настойчиво застучали по его шляпе. — Это молодчики дона Писарро. Они вас взяли на мушку, как только вы поднялись на паперть.

Он, без шляпы, накинул на себя пальто цвета кукурузных початков.

— Ну, и что с ними?

— Лежат, как живые, — ухмыльнулся Вентура. — Мы их окружили еще до начала праздника.

Он вдел ногу в стремя.

— Швырните их к порогу Писарро.

Он ненавидел ее, когда входил в белый полупустой зал. Она сидела одна, покачиваясь в кресле-качалке и зябко поглаживая руки, словно появление этого человека обдавало ее холодом, словно дыхание мужа, холодная испарина его тела, просительный тон его голоса леденили воздух.

Он бросил шляпу на стол; по кирпичному полу зачиркали шпоры. Дрогнули ее точеные ноздри.

— Они… Они меня испугали.

Он не ответил. Стащил с себя пальто и развесил на стуле у камина. По черепичной кровле стучал дождь. Впервые она попыталась оправдываться.

— Спрашивали, где моя жена. Сегодняшний день многое значил для меня.

— Да, я знаю…

— Как тебе сказать… Всем… Всем нам нужны спутники в жизни, чтобы идти…

— Да…

— А ты…

— Я не выбирала свою жизнь! — выкрикнула она, уцепившись за ручки кресла. — Если ты заставляешь других подчиняться своей воле, ты не требуешь от них за это ни благодарности, ни…

— Значит — моей воле? Почему же ты от меня в восторге? Почему в кровати ты вопишь от удовольствия, а потом ходишь с кислой физиономией? Кто тебя поймет?

— Подлец!

— Брось лицемерить и ответь — почему?

— С любым мужчиной было бы так же.

Она подняла глаза и в упор посмотрела на него. Вот и все. Лучше унижение.

— Что ты знаешь? Я могу наделять тебя другим лицом и другим именем..»

— Каталина… Я полюбил тебя… Дело ведь не во мне…

— Оставь меня. Я и так навсегда связана с тобой. Ты получил, что хотел. Будь доволен и не проси невозможного.

— Зачем ты все ломаешь? Ведь я нравлюсь тебе, я знаю…

— Оставь меня. Не трогай. Не смей попрекать меня моей слабостью. Клянусь тебе, что больше не приду… для этого.

— Ты же моя жена.

— Не подходи. Я не собираюсь бросать дом. Мы — твои… Мы — часть твоих побед.

— Да. И ты будешь ходить у меня в женах до самой смерти.

— Ничего. Я знаю, чем утешиться. Я буду жить со своими сыновьями… С Богом. Мне больше ничего не надо…

— Значит, будешь жить с Богом? Посмотрим!

— Меня не грязнят твои оскорбления. Я сумею перетерпеть.

— Что перетерпеть?

— Стой, не уходи… то, что живу с человеком, который ограбил моего отца и предал моего брата.

— Ты пожалеешь, Каталина Берналь. Ты подала мне мысль — я буду напоминать тебе о твоем отце и твоем брате каждый раз, как ты будешь приползать ко мне в постель…

— Тебе больше не оскорбить меня.

— Не будь самоуверенной.

— Делай что хочешь. Но ты боишься правды. Ты предал моего брата.

— Твой брат не дождался, чтобы его предали. Ему не терпелось стать мучеником. Он не хотел спастись.

— Он умер, а ты здесь, жив-здоров и хозяйничаешь вместо него. Вот все, что я знаю.

— Нет, не все, можешь лезть на стену, но знай — я никогда не дам тебе свободы, никогда, хоть убей. Я тоже умею брать за горло. Ты пожалеешь о своей глупости…

— Недаром у тебя было такое зверское лицо, когда ты уверял меня в своей любви.

— Я полюбил не просто тебя, а тебя рядом с собой…

— Не прикасайся ко мне. Этого тебе больше не купить.

— Лучше — забудь о сегодняшнем дне. Подумай, ведь нам жить вместе всю жизнь.

— Отойди. Да, я об этом думаю. О предстоящих долгих годах.

— Тогда прости меня. Еще раз прошу тебя.

— А ты простишь меня?

— Мне нечего тебе прощать.

— Простишь ли ты, что я не могу простить тебе забвение, которому предан тот, другой человек, которого я действительно любила? Я сейчас с трудом припоминаю его лицо… И за это тоже я тебя ненавижу, за то, что ты заставил забыть его лицо… Если бы я узнала ту, первую любовь, я могла бы сказать, что жила… Постарайся понять меня: я ненавижу его еще больше, чем тебя, зато, что он позволил прогнать себя и не вернулся… И, может быть, я говорю тебе все это потому, что не могу сказать ему… Да, пусть это трусость… Какхочешь… Не знаю… Я… я слабая женщина… А ты, если желаешь, можешь любить каких угодно женщин, но мой удел — быть с тобой. Если бы тот взял меня силой, я теперь не вспоминала бы его и не презирала, забыв его лицо. Но я так и осталась навсегда с тоской в душе, понимаешь? Постой, не уходи… И потому, что у меня нет сил обвинить во всем себя — а его тут нет, — я всю вину перекладываю на тебя и ненавижу только тебя — ты ведь сильный и сумеешь все вынести… Скажи, можешь ли ты простить такое? А я вот не могу простить тебя, пока не прощу себя и его, ушедшего… Такого слабого… Впрочем, я больше не хочу ни думать ни о чем, ни говорить. Оставь меня в покое, я буду просить прощения у Бога, не у тебя…

— Успокойся. Мне больше нравилось твое упрямое молчание.

— Теперь ты знаешь. Можешь сколько угодно терзать мою душу. Я сама дала тебе оружие. Взяла и дала, потому что хочу, чтобы ты меня тоже возненавидел и мы раз и навсегда покончили с иллюзиями…

— Было бы проще все забыть и начать сначала.

— Нет, не так мы созданы.

Неподвижно сидя в кресле, она вспомнила о своем решении, когда отец обратился к ней с просьбой. Перенести поражение с достоинством. Пожертвовать собой, чтобы потом отомстить.

— Ничто меня не переубедит. Зачем мне неволить себя?

— Да, так гораздо легче.

— Не смей меня трогать, убери руки!

— Я говорю: гораздо легче ненавидеть. Любить гораздо труднее, любовь требует большего…

— Конечно. Потому так и выходит.

— …пусть выходит, не держи ее, свою ненависть.

— Отойди от меня!

Она больше не смотрела на мужа. Кончились слова, и перестал существовать этот высокий, темный человек с густыми усами, у которого лоб и затылок сверлила тупая боль. Он пытался прочесть еще что-нибудь в красивых грустных глазах жены. Казалось, из ее плотно сжатых, презрительно искривленных губ вырывались слова, которые она никогда бы не произнесла:

«Думаешь, после всего того, что ты сделал, ты еще имеешь право на любовь? Думаешь, правила жизни могут меняться, чтобы, вопреки всему, ты получил за это вознаграждение? Там, в мире сделок, ты потерял чистоту души. Ты не сможешь снова обрести ее в мире чувств. У тебя, возможно, был свой сад. У меня тоже был свой, свой крохотный рай. Теперь мы оба это потеряли. Можно лишь предаваться воспоминаниям. Тебе не найти во мне то, что ты уже принес в жертву, навсегда потерял по собственной воле. Я не знаю, откуда ты появился. Не знаю, что делал раньше. Знаю только, что в своей жизни ты потерял то, что потом заставил потерять и меня: мечты, душевные порывы. Мы уже никогда не станем тем, чем были».