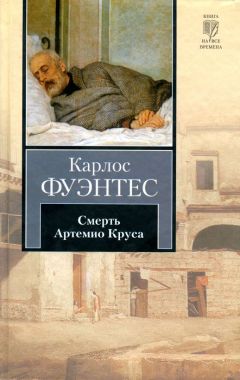

Карлос Фуэнтес - Смерть Артемио Круса

Тебе придется вспомнить обо всем этом, раз уж начал вспоминать, хотя это материал, отнюдь не подходящий для опубликования в твоей газете, и Ты подумаешь, что по сути дела только теряешь время, вспоминая о таких вещах. И тем не менее Ты углубишься в воспоминания, разворошишь их. Разворошишь. Тебе захочется припомнить и другое, но прежде всего захочется забыть о состоянии, в каком находишься. Нет, прости, не находишься — будешь находиться.

Тебе станет плохо в твоей конторе. Тебя, без сознания, отвезут домой; придет доктор и скажет, что диагноз можно поставить только через несколько часов. Придут другие врачи. Они ничего не определят, ни в чем не разберутся. Обронят несколько мудреных слов. А тебе захочется увидеть себя. И увидишь. Обмякший, сморщенный бурдюк. Дрожит подбородок, тянет гнилью изо рта, разит из-под мышек… Так и будешь валяться — немытым, небритым, злым; заливаться потом и мочой. Но Ты все же будешь вспоминать о том, что «случится вчера».

Из аэропорта Ты направишься в свою контору, проедешь через город, пропитанный вонючим газом — полиция только что разгонит демонстрацию на площади Кабальито. Затем просмотришь вместе с заведующим редакцией заголовки крупного плана, передовицы и карикатуры и останешься доволен. Примешь своего североамериканского компаньона и обратишь его внимание на опасность, которой чреваты пресловутые профсоюзные чистки. Потом в контору зайдет твой администратор Падилья и сообщит, что среди индейцев — волнения, а Ты поручишь Падилье передать комиссару индейской общины твой приказ: согнуть индейцев в бараний рог — за то он, комиссар, и деньги получает.

Утром будет уйма работы. Тебя посетит представитель нашего североамериканского благодетеля, и Ты добьешься увеличения субсидии для своей газеты. Призовешь репортера — специалиста по светской хронике и закажешь ему клеветнический фельетон на того самого Коуто, который подставил тебе подножку в сонорском бизнесе. В общем, провернешь массу дел! А потом сядешь вместе с Падильей подсчитывать доходы. Это доставит тебе немалое удовольствие. Во всю стену кабинета распласталась карта, показывающая масштабы твоей деятельности и деловые связи: газета, крупная недвижимая собственность в Мехико, Пуэбле, Гуадалахаре, Монтеррее, Кулиакане, Эрмосильо, Гуаймасе, Акапулько; серные разработки в Халтипане, рудники в Идальго, лесные концессии в Тараумаре, отели, трубопрокатная фабрика, рыботорговля, финансовые сделки, биржевые операции, юридическое представительство североамериканских компаний, руководство администрацией по займу, полученному на строительство железных дорог. Советник многих благотворительных фондов, акционер ряда иностранных фирм: по производству красителей, стали, медикаментов. Имеется и еще кое-что, о чем не говорит карта: пятнадцать миллиардов долларов в банках Цюриха, Лондона и Нью-Йорка.

Ты закуришь сигарету, невзирая на предупреждение врачей, и вновь перечислишь вслух махинации, принесшие богатство. Краткосрочные под высокий процент займы крестьянам после революции; скупка земель под Пуэблой в предвидении быстрого роста города; покупка в столице — при дружеском содействии очередного президента — земельных участков под застройку; приобретение столичной газеты, покупка акции горнорудных компаний и создание смешанных мексикано-североамериканских обществ, в которых Ты брал на себя президентство, чтобы все было «по закону»; деятельность в качестве доверенного лица североамериканских инвесторов и посредника между Чикаго, Нью-Йорком и мексиканским правительством; биржевая игра на повышение и понижение курса ценных бумаг, их покупка или продажа ради наживы; упрочение позиций при президенте Алемане;[3] присвоение общинных земель, отвоеванных у крестьян в соответствии с новым планом строительства в городах внутренних районов страны, и расширение лесных концессий. Да, — Ты вздохнешь и попросишь у Падильи спичку — двадцать лет взаимопонимания с властями, социального мира, классового сотрудничества; двадцать плодотворных лет — после периода демагогии Лacapo Карденаса;[4] двадцать лет, посвященных интересам предпринимательства, укрощению профсоюзных лидеров, разгрому забастовок. И вдруг Ты схватишься руками за живот, твое смуглое лоснящееся лицо исказится, голова в седых завитках гулко стукнется о настольное стекло. Ты увидишь, на этот раз очень близко, отражение своего больного двойника, и все шумы жизни унесутся, смеясь, из твоей головы, а пот многих людей зальет тебя, их тела завалят тебя. Ты потеряешь сознание.

Отраженный двойник воплотится в другого, станет тобой, старцем семидесяти одного года, который будет лежать бездыханным между вертящимся креслом и огромным стальным письменным столом. Это случится. И Ты не узнаешь, какие дни и даты войдут в твою биографию, а о каких умолчат, не вспомнят. Не узнаешь. Известными, конечно, станут банальные факты — и Ты не первый и не последний будешь иметь подобный послужной список. Тебе бы он понравился. Ты только что вспоминал о нем. Но теперь Ты должен припомнить и другие события, другие дни, должен вспомнить о них. Эти дни — далекие и близкие, преданные забвению или врезавшиеся в память («встреча», «размолвка», «ушедшая любовь», «свобода», «гнев», «неудача», «стремление») — были и будут содержать нечто большее, чем то, о чем говорят ярлыки, которые Ты на них навесил. Это дни, когда твоя судьба будет преследовать тебя по пятам, как борзая. Она настигнет тебя, схватит, заставит говорить и действовать твое материальное «я», сложное, непрозрачное, соединенное с неосязаемым «я» твоей души, сотканной из любви нежного манго, из упорства растущего ногтя, упрямства старческой лысины, меланхолии солнца и пустыни, безволия половой тряпки, широты тропической реки, трусливой храбрости сабли и пороха, легкомыслия сохнущего на ветру белья, молодости вороных коней, древности покинутых берегов, несовместимости обычного конверта и иностранной марки, гнусности ладана, коварства яда, страдания красной сухой земли, уюта вечернего патио — из духа всех материй и материи всех душ. Память разбивает твое сложное единство на дольки, а прожитую жизнь — на две половины: на то, что было, и то, что могло бы быть. В реальном бытии эти две половины сближались и отталкивались, сходились и расходились. У ореха всегда две половины. Сегодня они соединятся. Ты вспомнишь и про то, что не стало твоим уделом… Судьба тебя все-таки схватит за шиворот. Ты зевнешь: зачем вспоминать. Зевнешь: много вещей и чувств выполото жизнью, сломано и растеряно по пути. Да, мог бы быть сад. Если бы можно было вернуться к началу, еще раз начать, хоть в конце… Зевнешь: но Ты ведь в своем саду. Ты же будешь жить в своем саду, только на голых ветвях не увидишь плодов, в сухом русле не найдешь воды. Зевнешь: потянутся дни — разные, одинаковые, далекие, близкие; забудутся эмоции, порывы. Ты зевнешь, откроешь глаза и увидишь их здесь, возле себя, мельтешащих в волнении. Прошепчешь их имена:

Каталина, Тереса. Они чувствуют себя обманутыми и оскорбленными, но будут и впредь скрывать раздражение и неприязнь к тебе, ибо сейчас им надо притворяться заботливыми, обеспокоенными, страдающими. Маска участия служит первым признаком того, что им наплевать на твою болезнь, на твой вид, апатию, безучастный взгляд, воскресшие плебейские привычки. Ты зевнешь, закроешь глаза. Зевнешь: Ты, Артемио Крус, — или Он. Будешь думать, закрыв глаза, об ушедших днях.

* * *

(6 июля 1941 г.)

Он ехал в автомашине к своей конторе. Машину вел шофер, а Он читал газету. Случайно взглянув в сторону, увидел их обеих у входа в ателье. Прищурил было глаза, но автомобиль рванулся вперед, и Он снова углубился в чтение сообщений из Сиди Баррани и Эль-Аламейна, посматривая иногда на фотоснимки Роммеля и Монтгомери. Шофер, вспотевший от жары, терзался, не смея включить радио, а Он думал, что правильно сделал, связавшись с колумбийскими кофейными плантаторами, когда началась война в Африке…

Женщины вошли в ателье, и мастерица попросила их — «будьте любезны, пожалуйста!» — сесть и подождать, пока она позовет хозяйку. (Известно ведь, кто они такие, мамаша и дочка, — хозяйка велела сразу же сообщить об их появлении.) Мастерица неслышно скользнула по коврам в заднюю комнату, где хозяйка, сидя за обтянутым зеленой кожей столом, подписывала рекламные карточки. Когда мастерица вошла и сказала, что явилась сеньора с дочерью, хозяйка уронила пенсне, закачавшееся на серебряной цепочке, вздохнула и пробурчала: «Ах, да; ах, да… Скоро празднество». Поблагодарив помощницу, она нахмурила брови, взбила лиловатые волосы и погасила ментоловую сигарету.

Две женщины, сидевшие в зале, не обмолвились ни словом до появления хозяйки. Завидев ее, мать, весьма считавшаяся с условностями, завела не имевший начала разговор, громко сказав: «…эта модель гораздо красивее. Не знаю, как ты, но я выбрала бы именно эту. Она действительно очень изящна, очень, очень мила». Девушка поддакивала, прекрасно зная, что слова матери адресованы не ей, а этой женщине, которая приблизилась к ним и протянула руку — только дочери: мать она приветствовала широчайшей улыбкой, низко склонив лиловатую голову. Дочь хотела было подвинуться, чтобы могла сесть и хозяйка, но мать остановила ее взглядом и чуть заметным движением пальца у самой груди. Дочь осталась сидеть на месте и дружелюбно глядела на женщину с крашеными волосами, стоявшую перед ними. На какой же модели они решили остановиться? Мать ответила, что нет-нет, они еще ничего не решили и хотят еще раз просмотреть все модели, еще раз — ведь от этого зависит и все остальное, такие детали, как цветы, платья подруг невесты и прочее.