Альфонс Доде - Сафо

Так, значит, поэты пишут правду об искупляющей силе настоящей любви?.. Жан испытывал гордое чувство при мысли, что все эти великие люди, все эти знаменитости, которых Фанни любила до него, не только не способствовали ее духовному возрождению, но, напротив, еще больше развращали ее, а он одной лишь своею порядочностью отвратит ее от порока.

Он был признателен ей за то, что она нашла нечто среднее, пошла на полуразрыв, при котором у нее наконец образуется привычка к труду, столь тягостному для ее недеятельной натуры. На другой день Жан написал ей в отечески-наставительном духе письмо; он одобрял ее решение, но выражал опасения по поводу того, что это за меблированные комнаты, что за люди там живут, – он боялся ее снисходительности, той бездумности, с какой она покорялась обстоятельствам: «Ну, а как же теперь быть? Ничего не поделаешь…»

С каждой почтой Жан получал от Фанни письма, в которых она с послушливостью маленькой девочки рисовала ему картину меблированных комнат – семейного дома, заселенного иностранцами. На втором этаже – перуанцы: папа, мама, детки и многочисленная прислуга. На третьем – русские и богатый голландец, торгующий кораллами. На четвертом – два наездника с ипподрома: во всем чисто английский шик, люди вполне порядочные. Самая интересная пара – это фрейлейн Минна Фогель, цитристка из Штутгарта, и ее брат Лео, маленький, слабогрудый; по болезни он вынужден был уйти из парижской консерватории, где он учился играть на кларнете, и тогда старшая сестра приехала ухаживать за ним; оба живут только на выручку с ее концертов, которой хватает обоим на полный пансион.

«Как видишь, мой дорогой, все это очень трогательно и благородно. Я схожу за вдову, и все ко мне в высшей степени внимательны. Впрочем, если бы дело обстояло иначе, я бы этого не потерпела; к твоей жене все должны относиться с уважением. Пойми правильно, в каком смысле я употребляю выражение „твоя жена“. Я знаю, что рано или поздно ты от меня уйдешь, что я тебя потеряю, но после тебя у меня никого не будет; я навсегда останусь твоею, навсегда сохраню ощущение ласк и те добрые чувства, которые ты пробудил во мне… Добродетельная Сафо! Смешно, не правда ли?.. Да, я стану добродетельной, когда тебя не будет со мной, а для тебя я останусь такою, какой ты меня полюбил: раскаленной и исступленной. Я тебя обожаю…»

Неожиданно для самого себя Жан заскучал. После возвращения блудного сына, после того как радость свидания схлынет, после того как заколют упитанного тельца, после сердечных излияний неизменно вступают в свои права повседневные заботы первобытной жизни, сетования по поводу того, что желуди в этом году плохие и что пастух не справляется со стадом. Наступает разочарование и в людях и в предметах, внезапно сбрасывающих с себя покровы, внезапно линяющих. Провансальские зимние утра потеряли для Жана свою бодрящую веселость, его уже не увлекала ни охота по берегу реки на выдру – красивого темно-бурого зверька, ни стрельба по уткам в тростниковых зарослях – владениях старика Абрие. Ветер казался Жану резким, вода – холодной, прогулки по затопленным виноградникам и пояснения дядюшки, толковавшего о системе подъемных затворов, шлюзов, оросительных канав, – неимоверно скучными.

От села, на которое Жан первое время смотрел сквозь воспоминания о том, как он здесь носился резвым мальчишкой, от всех этих ветхих лачуг, иные из которых были заброшены, веяло смертью и запустением, как от итальянских деревень. По дороге на почту он слышал, как, сидя на шатких ступеньках каменных крылец, переливали из пустого в порожнее согнутые в три погибели, надевшие на руки для тепла паголенки от старых чулок старики и туго завязавшие свои косынки старухи с блестящими бегающими глазками, как у ящериц, что водятся в старых стенах, с подбородками, точно из желтого самшита.

И все те же неизменные жалобы на гибель виноградников, на то, что конец пришел и марене, на то, что болеет шелковица, на то, что семь египетских казней опустошили благодатный Прованс. Чтобы избежать подобных встреч, он иногда возвращался домой по гористым улочкам, мимо крепостных стен папского замка, улочкам пустынным, заросшим высокой травой – «травой святого Рока», помогающей от лишаев и как нельзя более подходившей к этому уголку средневековья, на который с вершины холма падала тень от развалин.

Тут Жан неизменно встречал священника Маласаня, только что отслужившего мессу и со съехавшими набок брыжами, обеими руками придерживая край сутаны, чтобы она не зацепилась за колючки, большими сердитыми шагами спускавшегося с горы. При встрече с Жаном он останавливался и начинал громить безбожников крестьян и мерзавцев из муниципалитета. Он призывал кару небесную на злаки, на тварей бессловесных и на людей – на этих разбойников, которые перестали ходить в храм, хоронят без погребения, не обращаются ни к доктору, ни к священнику, верят в целительную силу магнетизма и спиритизма.

– Да, сударь, спиритизма! Вот до чего дошли провансальские крестьяне!.. А вы удивляетесь, отчего гибнут виноградники!..

В кармане у Госсена лежало распечатанное пламенное послание от Фанни, и он слушал проповедь священника рассеянно, старался как можно скорее от него отделаться, а вернувшись домой, забивался в щель в скале, где он был защищен от ветра, неистовствовавшего вокруг, и куда солнечный свет падал отраженно.

Госсен выбирал самую глухую, самую дикую щель, заросшую падубом и колючим кустарником, и там перечитывал письмо. Исходивший от него тонкий аромат, ласковые слова, встававшие в воображении картины – все это сладко кружило ему голову, у него учащенно бился пульс, и в конце концов он доходил до галлюцинаций: и река, и соцветия островков, и села в ущельях Альпин, и неоглядная холмистая равнина, по которой вихрь катил, гнал волны пронизанной солнцем пыли, исчезали, как ненужная декорация. Госсен был там, у них в комнате, напротив вокзала с его серой крышей, и предавался ярости ласк, безумству желаний, сцеплявшему их обоих, как утопающих, которые судорожно хватаются друг за друга…

И вдруг шаги на тропинке и звонкий смех:

– Вот он где!..

В лаванде мелькали босые ножки его сестренок, которых вел старый Чудодей, гордый тем, что навел их на след хозяина, и победоносно махавший хвостом. Но Жан отпихивал его ногой и отвергал робкие предложения сестер поиграть в прятки или в догонялки. А ведь он любил малолетних близнецов, обожавших старшего брата, который жил так далеко! Приехав в родной дом, он стал ребячиться ради них, забавлялся несходством этих двух хорошеньких девочек, родившихся в одно время и таких разных. Одна из них – длинная, черноволосая, кудрявая, религиозная и вместе с тем своевольная. Ей-то под влиянием того, что им читал священник Маласань, и пришла мысль о лодке, и эта малолетняя Мария Египетская заразила своим увлечением белокурую Марту, несколько вялую, смирную, похожую на мать и на брата.

Но когда Госсен ворошил свои воспоминания, как же девочки ему надоедали своими невинными, младенческими ласками, которые примешивались к кокетливому аромату, пропитывавшему письмо возлюбленной!

– Нет, нет, не приставайте… Я занят делом…

Он шел домой с намерением запереться у себя в комнате, но его перехватывал отец:

– Это ты, Жан?.. Послушай, что я тебе скажу…

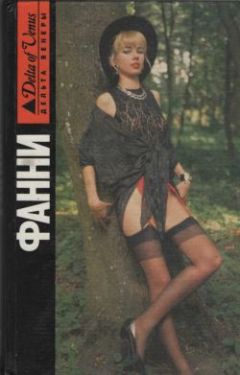

Час получения почты навевал мрачные думы на этого угрюмого от природы человека, приучившего себя на Востоке к многозначительному молчанию, которое здесь прерывалось воспоминаниями, разгоравшимися, как сухие дрова: «Когда я был консулом в Гонконге…» Отец читал вслух газеты и высказывал свое мнение по поводу прочитанного, а Жан в это время разглядывал бронзу, купленную двадцать лет назад, в пору процветания Кастле, и поставленную на камин, – разглядывал «Сафо» работы Каудаля, ее руки, обхватившие колени, и лиру подле нее. «Все звуки лиры…» И вот эта продажная бронза, вызывавшая у Госсена отвращение на парижских витринах, здесь, в его уединении, пробуждала в нем чувство влюбленности, – ему хотелось целовать эти плечи, расцепить эти холодные гладкие руки, вырвать у нее признание: «Я Сафо для тебя, но больше ни для кого!»

Когда он выходил из кабинета, пленительный образ вставал, шел рядом с ним, он слышал свои и его шаги, поднимаясь по широкой парадной лестнице. Имя Сафо выстукивал маятник старинных часов, его шептал ветер в летней половине дома, в длинных холодных коридорах с плитчатым полом, Жан находил его в книгах деревенской библиотеки, в старых толстых книгах с красным обрезом, до сих пор хранивших между страницами крошки от его детских завтраков. Неотступное воспоминание о возлюбленной преследовало его и в комнате матери, где Дивонна, причесывая больную, поднимала ее красивые седые волосы над лицом, по-прежнему спокойным и румяным, несмотря на многообразные и непрекращающиеся страдания.

– А вот и наш Жан! – говорила мать.