Юрий Слезкин - Брусилов

— Почему же вы обо всем этом раньше не подумали? — возмущался Клембовский.

— Да так, знаете ли… — мямлил граф скучающим и безразличным тоном, — впопыхах не учли… И потом, ваша директива застала нас несколько врасплох… Безобразов ужасно не любит, когда его не предупреждают заранее… Капитан Смолич приехал только два дня тому назад… Владимир Михайлович человек больной, он должен собраться с мыслями…

И, отходя от аппарата, граф обратился к Игорю как к сообщнику:

— Уф… до чего все это банально… Все эти переговоры… à vrai dire,[71] они вот где у меня сидят! — И генерал похлопал себя по плотному красному затылку. — Но хорошо, что нам все-таки дали отсрочку… Вы можете ехать в расположение первой гвардейской, к своим преображенцам, совершенно спокойно. Вы их застанете еще в исходном положении.

XXVII

Игорь прибыл в расположение частей 1-й гвардейской дивизии в те дни, когда они осваивали новые места и все еще были под впечатлением гибельных боев у деревни Рай-место. Великий князь Павел Александрович, командовавший 1-м корпусом, не послушался предписания обойти намеченный пункт с флангов и приказал преображенцам и императорским стрелкам двинуться прямо на высоты Рай-места. Полки попали в трясину, завязли в ней и гибли… Над их головами носились немецкие аэропланы и расстреливали в упор. Раненых нельзя было выносить из трясины, их засасывало… Трясина тянулась вплоть до высоты, которая была опутана колючей проволокой. Артиллерия, не доставленная в назначенное место в срок, не получила точных указаний и проволочных заграждений не разрушала. Командующий кавалерийской дивизией генерал Раух не выполнял распоряжений штаба и, вместо того чтобы зайти неприятелю в тыл, отвел свои полки.

Преображенцы выполнили возложенную на них задачу. Истекая кровью, они все же заняли высоты. Но прискакал ординарец с приказом отступить… Тут впервые услышано было слово: «проданы». Его подхватили почти все — от солдата до командиров рот.

Игорь не узнал своих преображенцев. Куда девалась их гвардейская выправка… Солдаты обросли бородами, обтрепались — никто не мог бы их отличить от «армионцев». Но всего разительнее показалась Игорю перемена в облике и духовной сути офицерства. Среди офицеров непрестанно шли «разговорчики». Так раньше назывались в полку речи на политические темы, которыми большинство гнушалось. Здесь впервые Игорь услышал то, что не было ему известно даже во время его пребывания в штабе фронта. Говорили о предполагавшейся диктатуре Алексеева, об осуществленной диктатуре Штюрмера, о пагубном влиянии царицы, о настоящем заговоре германофилов, запродавших всю армию немцам. Открыто называли Эверта предателем, Рузского — прохвостом, интригующим против Брусилова, Безобразова — кретином. Говорили о «миссии» Протопопова, о его переговорах с Варбургом по приказу императрицы Александры…

Жить к себе затащили Игоря братья Всеволожские. Близнецы, похожие друг на друга, как двойняшки-орехи, они привлекли Игоря еще в корпусе своей жизнерадостностью, добродушием и каким-то внутренним, бесхитростным, идущим от сердца, а не от убеждения, благородством в отношениях с женщинами. Оба не по летам полные, розовотелые, хлебосольные, сладкоежки, они с обезоруживающей всех, не прикрытой никакими фразами ленцой отлынивали от всякого дела, всем готовы были услужить, хотя никогда не удосуживались выполнить обещанное, и никто на них не был в обиде — ни начальство за безделье, ни товарищи за пустые обещания. Зато они сами не сетовали на других, когда их надували. Словом, братья Всеволожские — Борис и Глеб — были так противоположны Игорю, так ни в чем и ни при каких случаях с ним не сталкивались, что не могли ему не нравиться.

Завидя его, братья трусцой побежали навстречу, долго обнимали и не отстали до тех пор, пока он не согласился перебраться к ним.

Игорь, размягченный, растроганный, как человек, вернувшийся в родную семью после долгих странствий, не мог отказать им. Он передал свой чемоданчик денщику Всеволожских.

— У нас на весь полк самый лучший блиндаж, — хвалились братья, — и очень удобно. Две квадратные сажени, три койки, лампа-«молния»… Ну, правда, что сыро, земля мокрая, хлюпает под настилом торфяная жижа. И дрянь всякая завелась! Представь себе — даже муравьи. И что им у нас надо?

— Небось сладостей много, — возразил Игорь, и тотчас перед ним предстало далекое корпусное время, долгие зимние ночные бдения, когда они — несколько приятелей — тайком выбирались из дортуара и в пустой в этот час уборной, сгрудившись у топящейся печки, поджаривали французские булки с сардинками, а братья Всеволожские неизменно притаскивали банки с вареньем, которые опустошались в один присест…

— А-а! Все она же!. — невольно вскрикнул Игорь, спустившись в блиндаж и увидя на стене против входа знакомый портрет. Память тотчас же подсказала ее имя: Аня Белая…

Оба брата были влюблены в эту курносенькую миловидную блондинку еще с корпусных лет.

И вот ее портрет, так же, как в Петербурге в холостой квартирке Всеволожских, висел на стене… Все говорило здесь Игорю о предвоенном Петербурге. Все было так, как тогда, в первый день объявления войны, у цыгана «папаши Дмитро». Плотно сгрудившись у стола на чурбачках, сидели офицеры и подпевали граммофону: «Пупсик, как ты хорош…»

Тотчас же братья принялись за «сооружение» крюшона. За общим говором, пением, смехом Игорь не сразу распознал всех. Кое-кто оказался совсем незнаком: молодые подпоручики, недавно произведенные. Но были и старые знакомые: Родзянко, сын председателя Государственной думы, Трумилин и еще кто-то из однополчан, прибывший из соседней деревни лейб-гусар Трутнев и два императорских стрелка.

Блиндаж оказался действительно просторным, но повернуться в нем было негде. По трем стенкам стояли три дощатые койки, посредине блиндажа вбит был самодельный, об одной ножке круглый стол, под ногами действительно хлюпала проступающая между досками торфяная жижа.

Приход Игоря оборвал песню. После короткого молчания и приветствий поднялся разговор. Игорь, усталый, но счастливый, уселся на койку у передней стены. Говорить ему не хотелось, но он с видимым удовольствием прислушался к разговорам.

Родзянко продолжал рассказ О своей встрече с отцом и о новостях, которые он от него услышал. Старик возмущался воровством в военном министерстве и передал за достоверное, что Шуваев — военный министр — нынче тоже продался.

— Голова пухнет от этих разговоров, — заметил кто-то и снова стал заводить граммофон.

— Наш кретин воображает, что он тут как в петербургских салонах, где так забавно ссорить одного с другим и вести интригу, — подсаживаясь к Игорю, заговорил Трумилин. — Развел у нас такую грязную кашу, что хоть вешайся… Все на интриге и протекции, все на перемещениях и подсиживаниях, а о настоящем деле никто в ус не дует. Отдуваемся на передовой только мы, грешные, — ротные командиры и солдаты. А солдаты у нас, доложу я тебе, на диво люди. Ты меня знаешь, никакой этой демократии у меня нет, о народе я только и знал, что он нехорошо пахнет, только тут открыл я на него глаза. Какой народ! Ты и представления не имеешь!

Игорь чуть заметно улыбнулся. Не поздновато ли пришло сюда это «открытие»?.. Но Игорю не хотелось спорить, объяснять, рассказывать о своих впечатлениях. Разморенный жарой, усталостью, он слушал.

— Вот, например, я тебе какой случай расскажу, — продолжал с наивным удивлением Трумилин. — Под Рай-местом отличился один — Березов, фейерверкер четвертой артиллерийской бригады, присланный нам из первого армейского. Он корректировал огонь на передовой линии, на наблюдательном пункте… И вот, представь себе, во время атаки он вместе с пехотой ворвался в окопы. Там лежал провод, брошенный улепетнувшими немцами. Березов тотчас же приспособил его, установил связь со своей батареей и стал корректировать огонь. Поблизости непрерывно стрелял неприятельский пулемет. Он сковывал движение императорских стрелков. Березов увидел, что пехота несет урон, и, пробравшись вперед, указал батарее новую цель. Он продолжал давать указания с наблюдательного, пока пулемет не замолчал. И ведь это все по собственному почину! Никто ему не приказывал. А вот поди ж ты!

Сидевшие поблизости молодые подпоручики согласились, что этот случай «героический».

— А все-таки надо сознаться, что солдат уже не тот, далеко не тот, что был, — возразил подпоручикам поручик, помогавший Борису Всеволожскому размешивать крюшон. — Стал рассуждать и даже не стесняется офицеров, высказывает мысли этакие… — И поручик помахал в воздухе серебряной ложкой.

— Скажи прямо — революционные, — заметил Борис, подхватывая из крюшона консервный персик, и, прищурясь, причмокивая полными губами, стал медленно его разжевывать.

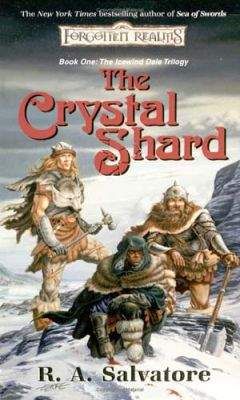

![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)