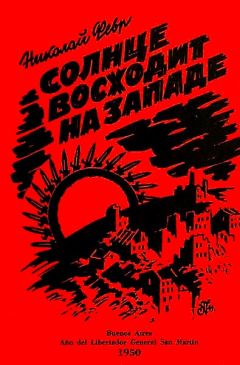

НИКОЛАЙ ФЕВР - СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ЗАПАДЕ

И поэтому сейчас, когда берлинские дома растворяются в холодном тумане, позади уходящего поезда, я не пробую подбирать слова для описания моего душевного состояния. Я просто искренне и от души желаю всем, кто познал в своей жизни горечь разлуки с родной землей, как можно скорее самим пережить это чувство.

Чувство связанное с тремя простыми словами – «по дороге туда»…

За морозным стеклом вагона возникают из тумана, останавливаются на минуту и проплывают дальше холодные названия городов: Кюстрин, Диршау, Эльбинг, Кенигсберг…

Уже несколько раз переменился состав моего купе.

Сейчас в нем едут несколько учеников, какой-то специальной кенигсбергской школы. В купе шум и веселье. Они едут на рождественские каникулы в Тильзит. Один из них – русский. Он тоже едет в Тильзит. Он там родился и это его «дом». Он шумит и радуется больше всех. Спрашиваю – давно ли он не был дома. Отвечает – еще бы, целых четыре месяца.

Я улыбаюсь и думаю, что еду тоже домой. Но я не был дома – двадцать один год…

И тут же ловлю себя на мысли – домой ли я еду? Я еду в Псков, в котором никогда в жизни не был. И, тем не менее, испытываю какой-то необыкновенный подъем, то заставляющий без причины улыбнуться, то нагоняющий необъяснимую грусть. И я ясно отдаю себе отчет в том, что если бы ехал я сейчас не в Псков, а в Киев, в город, где прошло мое детство и который я помню так, как будто уехал из него вчера, то это чувство подъема было бы несравненно ярче, острее и более волнующе. А попав в Киев, я, наверно, наибольшее волнение испытывал бы подходя к тому дому, в котором когда-то жил. Значит и понятие «дом» распадается на несколько составных частей. Большой дом – родина, маленький дом – твой город и совсем крошечный – тот «твой» дом. Совсем как в собирательной чечевице – чем тоньше луч солнца пойманный в нее, тем сильнее жжет он подставленную под него руку.

Зимой 1941 года – Тильзит был последним этапом нормального путешествия. Здесь уже надо вместе с солдатами, с боем брать место в грязном вагоне третьего класса. Отсюда начинается дорога по наспех опустошенной, отступавшими большевиками Прибалтике.

Если читатель подумает, что я в качестве специального корреспондента, совершал свою поездку окруженный комфортом, заботами и почетом, то это будет ошибкой, которая может помешать при чтении. Может в таких условиях и ездили немецкие журналисты союзных или нейтральных стран. Я же корреспондент русской газеты, хоть и издававшейся в Берлине, совершал свои поездки, как эту, так и последующие, какой-то полуконтрабандой. У меня было разрешение на совершение такого-то маршрута и на пользования услугами железной дороги. Вот и все. Остальное предоставлялось собственной изобретательности и находчивости.

Другими словами, переезжая границу, я ничем не отличался от какого-нибудь местного обывателя, получившего разрешение на поездку по железной дороге. Это имело и плохие стороны и хорошие. Плохие – те, что можно было по несколько дней сидеть на каком-нибудь полустанке и тщетно пытаться попасть в переполненные поезда, проползающие мимо. Можно было очутиться в незнакомом городе (ведь они все стали незнакомыми) без крова над головой. И, наконец, попросту протянуть где-нибудь ноги от холода и голода. А хорошее было в, том, что я не был связан, ни обществом в котором совершаю поездку, ни сроками отхода поезда или автобуса, ни навязанным мне и точно рассчитанным по дням и часам маршрутом.

Я колесил по родной земле и в поезде, и в автомобиле, и на подводе, задерживался где мне хотелось дольше, где не хотелось меньше, ночевал у друзей и у совсем незнакомых людей и ни разу не пожалел о тех трудностях, которые порой приходилось преодолевать на своем пути.

От Тильзита известного мне, главным образом, по «тильзитскому миру» (после заключения которого, газеты наверно писали, что войн больше никогда не будет), до Риги ехать почти сутки.

Поезд медленно ползет по снежной равнине, останавливаясь на всех станциях и полустанках. Пейзаж Прибалтики, вероятно, ничем не отличается от северно-русского. Особенно зимой. Те же снега, сосновые леса и белые стволы берез. Те же сани с бубенчиками, те же дуги над лошадиными шеями. Да и люди, по крайней мере издали, те же. В овчинных полушубках, в валенках, в теплых ушастых шапках. И, тем не менее, чувствуешь, что все это еще не настоящее.

Это еще Прибалтика. А настоящее начнется лишь тогда, когда я, побывав в Риге и в Ревеле, поверну на восток и где-то, не доезжая Пскова, перееду ту заветную черту, ту бывшую границу Советского Союза, за которой начнется та подлинная советская сторона, в которой живут люди почти четверть века называвшиеся советскими гражданами. Что это за страна? Что это за люди? Чем они жили? Чем живут? Что думают они о всем происходящем?

С каждым оборотом колес близится ответ на эти вопросы.

***

Рига зимой 1941 года – это город после урагана. Вернее, после двух ураганов. Первый ураган пронесся здесь после прихода большевиков и вырвал массу человеческих жизней из рядов латышской и русской интеллигенции. Второй ураган сопровождал уход большевиков. Сжигалось и увозилось все, что можно было сжечь и увезти и лишь поспешность отступления помешала большевикам произвести полное опустошение. После ухода красной армии, оказалась уничтоженной только часть старого города. Вся остальная Рига осталась цела.

К сожалению нельзя сказать того же и о рижанах. В Риге трудно найти семью, которая не оплакивала бы хотя бы одну жертву, вырванную у нее советской властью. Здесь впервые я наталкиваюсь на свежие следы большевиков и по свидетельствам людей, только что перенесшим полуторагодичное владычество советской власти, нетрудно себе составить достаточно ясную картину о том, что собою представляет эта власть. По крайней мере в том виде, в каком она является в чужую страну, только что включенную в состав Союза Советских Социалистических Республик.

А является она в эту страну, в так хорошо знакомом виде ражого мясника подпоясанного кожаным фартуком, с плохо замытыми следами крови на нем, и с огромным ножом неумело спрятанным под этим самым фартуком. Впрочем, нож стыдливо прячется только первые дни. Затем он появляется откровенно наружу, во всем зловещем блеске хорошо, отточенной стали. И тогда начинается свежевание распластанной перед ним туши, еще вчера свободной страны, еще вчера счастливого народа.

И свежевание это производится по всем правилам мясницкого искусства. Как мясник вынимает сначала из туши внутренности – сердце, печень, почки и легкие, так и советская власть начинает вырезывать из тела страны интеллигенцию – профессоров, общественных деятелей, педагогов, офицеров, священников.

Причем не только сам принцип «работы» остался тот же, что и на заре русского большевизма, но и методы ее за эти четверть века не претерпели никаких изменений. Из разговоров с десятками рижан становится ясным, что большевики за двадцать четыре года «ничего не забыли и ничему не научились». Это те же люди, так хорошо знакомые из времен октябрьской революции, гражданской войны и эпохи военного коммунизма. Аресты ни в чем неповинных людей производились ночью и сопровождались полным ограблением арестованного и его семьи. Никто даже самые близкие люди, не могли добиться никаких сведений о судьбе арестованных. Их увозили ночью и они исчезали навсегда.

Часто ночью увозили целые семьи. Так случилось и с одной, знакомой мне ранее, латышской семьей. Маленький мальчик, ночевавший случайно в эту ночь у знакомых, придя домой застал дом пустым. Он до сих пор не знает где его семья. И не узнает этого никогда. Он беззвучно плачет, вспоминая своих родных и в его детских глазах загораются нехорошие огоньки при упоминании о советской власти. Он всю жизнь будет помнить, что такое эта власть.

За полтора года пребывания большевиков в Латвии, бесследно исчезло огромное число латвийских граждан. Сколько именно точно неизвестно. Но по первым подсчетам эта цифра достигала 150.000. Для маленькой Латвии это страшная цифра.

За это же время большевики умудрились восстановить против себя все слои населения Латвии. Когда они входили в Ригу, жители московского форштадта, рабочего предместья Риги, устроили им овацию. Когда они уходили из Риги в них стреляли из окон. В них стреляли из окон и в московском форштадте.

Рига останется для меня памятной надолго. Не только потому, что в этом городе я впервые познакомился с большевизмом образца 1941 года, но и потому, что именно, здесь начало расти во мне то чувство неистребимой ненависти и отвращения к большевикам, этим носителям мрака, лжи и насилия, которое, надеюсь, не оставит меня никогда.

Путь Рига – Ревель еду в товарном вагоне. Печка есть, дров нет. Сижу на соломе и в приоткрытую дверь смотрю на густые ряды заснеженных елей проползающих мимо.

Группа эстонцев, едущих со мной, подкрепляется все время водкой. Разогретые ею, они много говорят и жестикулируют. Больше, чем полагается северному народу. В разговоре поминутно слышатся два слова: – «курат» и «вене». Уже в Ревеле узнаю, что «курат» это значит черт, а «вене» – русский, и догадываюсь что всю дорогу они говорили о пребывании в Эстонии большевиков.