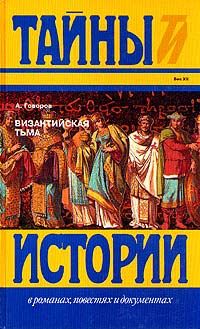

Александр Говоров - Византийская тьма

Акоминат, старавшийся все наматывать на свой кандидатский ус, понял: благочестивая Манефа хотела сказать: прошли, мол, те исторические времена. По простоте же души выразилась куда как философичнее — кончается сама история Второго Рима!

А великий судия, расстроенный вконец, обратился к пиршественному столу; поминутно вздыхая и повторяя: кончилась история! — он подцеплял острием ножа то маринованный лимончик, то засахаренный гриб. Разговоры же шли все о том же: что теперь будет с теми, кто в ожидании успения монарха самочинно захватил всякие теплые местечки.

— А правда ли, был заготовлен указ о возведении верховного паракимомена в ранг протосеваста?

— Что вы, что вы! Вас просто плохо информировали. Не протосеваста, а сразу на два ранга выше. В кесари!

— Ox! — вздохнула впечатлительная публика, и все стали смотреть на великого судию, ведь это именно он находился тогда близ императорского ложа. Каматир ощутил, что он нужен обществу. Не торопясь осушил свой фиал, выпростал руки из-под мантии, огладил внушительную бороду.

— Истинно так, — склонил он свой судейский взор. — Указ о возведении первого министра в ранг протосеваста был высочайше оклепан, или освящен, золотой императорской печатью еще накануне. Но не опубликован из-за известных вам событий…

— Это все козни Марухи! — завизжал кто-то. Болельщики (если применить тут спортивный термин) царицы Ксении-Марии и ее команды готовы были сцепиться с болельщиками порфирородной.

— Боже! — опечалился Никита Акоминат, которому дворцовые нравы были непривычны. — Что ж они грызутся, как собаки?

Великий судия хотел еще вдобавок разъяснить, что, если бы даже верховный паракимомен был сразу возведен в кесари, это было бы законно, потому что по рождению он царевич. Но его уже никто и не слушал, каждый спешил доказать свое. Расстроенный Каматир обратился к экзотической закуске. А всеобщий разговор, вернее, крик крутился вокруг появления праведника из Львиной ямы.

Кто-то негодовал — и как все это было подстроено, отрепетировано, буквально у всех на виду. Другие же смеялись.

— Теперь, говорят, Маруха его к себе утащила! Светлый старец Феодорит с трудом оторвался от чаши с хиосским.

— Ну, если Маруха — пропал малый! Она его с потрохами съест.

Исаак же Ангел, которому надоело дразнить Манефину собачку, авторитетно заявил:

— Она кровь у него станет пить по ночам. Жало у нее есть специальное между грудей, называется — сосало. Оно у всякого вампира…

Такого не могла вынести честная душа Манефы Ангелиссы! Выхватила у Исаака Ангела свою моську, доведенную им до полуобморока, сунула любимицу рабу Иконому. Сначала примитивно махала ладонями на спорщиков — ш-ш! — затем выбежала с горничными куда-то в главный вестибюль. Там другая была у ней забота — поджидать неизвестно куда пропавшего земляка, акрита, то есть рыцаря Ласкаря…

А Никита ощутил необходимость ехать восвояси. Однокашник его Мисси сладко почивал, положив голову прямо на блюда с яствами.

— Вставай! — стал теребить его Акоминат. — Хозяйку-то, ей-Богу, как жалко! Никто ее и не слушает…

— И-и! — со стоном ответил заспанный Мисси, поворачивая голову, потому что шея затекла. — Наивный ты историк, Акоминат! Протестовать против вольных разговоров это ее маска, понимаешь? Так и безопаснее, во всяком случае… А сама любопытна свыше всякой меры, она и ужины свои для этого устраивает. Ой, не говори ничего, не возражай! Дай поспать бедному человеку!

И точно, Манефа вскорости же вернулась, умиротворенная, ведя за собой худого мужчину, тараканьи усы, бородка и седенький хохолок которого были взъерошены, точно ершик для промывания бутылок.

— Да что ж это за вертеп зла и беззакония, эта пресловутая столица ваша! — говорил он, тараща глаза. — Да если б кто у нас знал, возможно ли такое…

Манефа старалась его успокоить, взяв собачку из рук Иконома, сделала ему знак, и почтенный раб-домоправитель с поклоном поднес акриту заздравную чашу. Доблестный пафлагонец осушил ее одним духом, вытер усы тыльной стороной руки и закричал так, что заколебались язычки свечей:

— Да пропади все это пропадом, пропади, пропади, пропади!

Окончательно сраженная Манефа захлопотала, стараясь отвлечь его угощениями или уговорить идти отдыхать в покои. Но акрит с рыцарской прямотой обратился к рыжему Исааку Ангелу, различая в нем начальника:

— Ведь я раздал все деньги, каждому стряпчему, даже сторожу в гардеробе что-нибудь дал… Но я не продвинулся ни на один шаг в розыске, понимаете?

— А что вы разыскиваете? — с интересом спросил Исаак Ангел.

— Пиратов…

— Пиратов? — изумился глава рода.

— Да, да, знаете, пиратов.

— Пиратов! — вновь оживились пирующие. — Он ищет пиратов! Вот умора!

— Что же вы смеетесь, дьяволы! — В отчаянии акрит отодвинул стол, блюда и кубки попадали, разливаясь. — Вольно вам здесь смеяться! А там, может быть, ее, голубушку нашу, самую чистую, самую бесценную, там ее мучат и терзают!

И так как все обратились к своим разговорам, утратив к нему всякий интерес, Ласкарь пришел в совершенное отчаяние. Схватился за седые волосы и раскачивался из стороны в сторону.

Акоминату было ужасно жаль его. Видно было, что, не в пример этим великосветским шутам, он искренне страдал за пропавшую девушку. Но как ему помочь? Благородный кандидат (так назывался всякий, который оканчивал философскую школу) слишком мало знал современные порядки и то успел увидеть и понять, как обветшало все в великой империи! На ум шли строки Гомера:

Будет некогда день, и низвергнется гордая Троя,

С нею вместе Приам и народ копьеносца Приама!

Но вслух он ничего не сказал. Во-первых, элементарно боялся, во-вторых, хоть для этих неумеренно веселящихся эвпатридов греческий язык и был родным, но древнего диалекта Гомера они не понимали.

Зато Исаак Ангел снова отличился. Он загнал Манефину моську совсем под стулья. Бедная собака пыталась грызть носок его парчового сапога. И тогда ответственный глава рода, всем на изумление, сам опустился на четвереньки и укусил собаку.

Моська закатилась в припадочном лае. Пирующие в восторге хлопали в ладоши. Манефа сама пребывала в истерике, кричала Иконому:

— Скорей, скорей! Чего стоишь, как пень дубовый? Скорее скотского врача, врача скорее!

11Ночь текла. Светильники и лампы догорали. Девушки поднялись в гинекей — женские покои особняка, хотя какой дом в столице мог считаться более женским, чем особняк вдовы Манефы.

— Говори же, Ира! — пригласила Теотоки подругу располагаться на низкой тахте. — Просто жажду чего-нибудь услышать о праведнике из Львиного рва. Просто сгораю, как вот этот уголь!