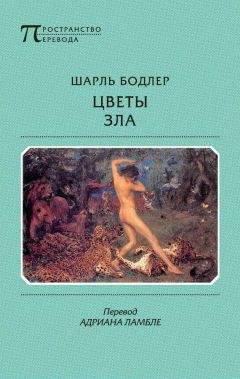

Шарль Бодлер - Цветы зла

LXXX. Алхимия скорби

Один рядит тебя в свой пыл,

Другой в свою печаль, Природа.

Что одному гласит: «Свобода!» —

Другому: «Тьма! Покой могил!»

Меркурий! ты страшишь меня

Своею помощью опасной:

Мидас алхимик был несчастный —

Его еще несчастней я!

Меняю рай на ад; алмазы

Искусно превращаю в стразы;

Под катафалком облаков

Любимый труп я открываю

И близ небесных берегов

Ряд саркофагов воздвигаю…[89]

LХХХI. Манящий ужас

«Какие помыслы гурьбой

Со свода бледного сползают,

Чем дух мятежный твой питают

В твоей груди, давно пустой?»

– Ненасытимый разум мой

Давно лишь мрак благословляет;

Он, как Овидий, не стенает,

Утратив рай латинский свой!

Ты, свод торжественный и строгий,

Разорванный, как брег морской,

Где, словно траурные дроги,

Влачится туч зловещий строй,

И ты, зарница, отблеск ада, —

Одни душе пустой отрада![90]

LXXXII. Молитва язычника

Влей мне в мертвую грудь исступленье;

Не гаси этот пламень в груди,

Страсть, сердец ненасытных томленье!

Diva! supplicem ехаudi!

О повсюду витающий дух,

Пламень, в недрах души затаенный!

К медным гимнам души исступленной

Преклони свой божественный слух!

В этом сердце, что чуждо измены,

Будь царицей единственной, Страсть —

Плоть и бархат под маской сирены;

Как к вину, дай мне жадно припасть

К тайной влаге густых сновидений,

Жаждать трепета гибких видений![91]

LXXXIII. Крышка

Куда ни обрати ты свой безумный бег —

В огонь тропический иль в стужу бледной сферы;

Будь ты рабом Христа или жрецом Киферы,

Будь Крезом золотым иль худшим меж калек,

Будь вечный домосед, бродяга целый век,

Будь без конца ленив, будь труженик без меры, —

Ты всюду смотришь ввысь, ты всюду полон веры

И всюду тайною раздавлен, человек!

О Небо! черный свод, стена глухого склепа,

О шутовской плафон, разубранный нелепо,

Где под ногой шутов от века кровь текла,

Гроза развратника, прибежище монаха!

Ты – крышка черная гигантского котла,

Где человечество горит, как груды праха![92]

LХХХIV. Полночные терзания

Как иронический вопрос —

Полночный бой часов на башне:

Минувший день, уже вчерашний,

Чем был для нас, что нам принес?

– День гнусный: пятница! К тому же

Еще тринадцатое! Что ж,

Ты, может быть, умен, хорош,

А жил как еретик иль хуже.

Ты оскорбить сумел Христа,

Хоть наш Господь, он – Бог бесспорный! —

Живого Креза шут придворный, —

Среди придворного скота

Что говорил ты, что представил,

Смеша царя нечистых сил?

Ты все, что любишь, поносил

И отвратительное славил.

Палач и раб, служил ты злу,

Ты беззащитность жалил злобой.

Зато воздал ты быколобой

Всемирной глупости хвалу.

В припадке самоуниженья

Лобзал тупую Косность ты,

Пел ядовитые цветы

И блеск опасный разложенья.

И, чтоб забыть весь этот бред,

Ты, жрец надменный, ты, чья лира

В могильных, темных ликах мира

Нашла Поэзии предмет,

Пьянящий, полный обаянья, —

Чем ты спасался? Пил да ел? —

Гаси же свет, покуда цел,

И прячься в ночь от воздаянья![93]

LХХХV. Грустный мадригал

Не стану спорить, ты умна!

Но женщин украшают слезы.

Так будь красива и грустна,

В пейзаже зыбь воды нужна,

И зелень обновляют грозы.

Люблю, когда в твоих глазах,

Во взоре, радостью блестящем,

Все подавляя, вспыхнет страх,

Рожденный в Прошлом, в черных днях,

Чья тень лежит на Настоящем.

И теплая, как кровь, струя

Из этих глаз огромных льется,

И хоть в моей – рука твоя,

Тоски тяжелой не тая,

Твой стон предсмертный раздается.

Души глубинные ключи,

Мольба о сладострастьях рая!

Твой плач – как музыка в ночи,

И слезы-перлы, как лучи,

В твой мир бегут, сверкая.

Пускай душа твоя полна

Страстей сожженных пеплом черным

И гордость проклятых она

В себе носить обречена,

Пылая раскаленным горном,

Но, дорогая, твой кошмар,

Он моего не стоит ада,

Хотя, как этот мир, он стар,

Хотя он полон страшных чар

Кинжала, пороха и яда.

Хоть ты чужих боишься глаз

И ждешь беды от увлеченья,

И в страхе ждешь, пробьет ли час,

Но сжал ли грудь твою хоть раз

Железный обруч Отвращенья?

Царица и раба, молчи!

Любовь и страх – тебе не внове.

И в душной, пагубной ночи

Смятенным сердцем не кричи:

«Мои демон, мы единой крови!»[94]

LХХXVI. Предупредитель

В груди у всех, кто помнит стыд

И человеком зваться может,

Живет змея, – и сердце гложет,

И «нет» на все «хочу» шипит.

Каким ни кланяйся кумирам, —

Предайся никсам иль сатирам, —

Услышишь: «Долга не забудь!»

Рождай детей, малюй картины,

Лощи стихи, копай руины —

Услышишь: «Долог ли твой путь?»

Под игом радости и скуки

Ни одного мгновенья нет,

Когда б не слышался совет

Жизнь отравляющей гадюки.[95]

LXXXVII. Непокорный

Крылатый серафим, упав с лазури ясной

Орлом на грешника, схватил его, кляня,

Трясет за волосы и говорит: «Несчастный!

Я – добрый ангел твой! узнал ли ты меня?

Ты должен всех любить любовью неизменной:

Злодеев, немощных, глупцов и горбунов,

Чтоб милосердием ты мог соткать смиренно

Торжественный ковер для Господа шагов!

Пока в твоей душе есть страсти хоть немного,

Зажги свою любовь на пламеннике Бога,

Как слабый луч прильни к Предвечному Лучу!»

И ангел, грешника терзая беспощадно,

Разит несчастного своей рукой громадной,

Но отвечает тот упорно: «Не хочу!»[96]

LХХХVIII. Далеко, далеко отсюда

Здесь сокровенный твой покой,

Где, грудь полузакрыв рукой,

Ты блещешь зрелой красотой!

Склонив овал грудей лилейный,

Ты внемлешь здесь благоговейно

В тиши рыдание бассейна.

Здесь, Доротея, твой приют;

Здесь ветра вой и вод журчанье

Тебе, коварное созданье,

Песнь колыбельную поют!

Твои все члены нежно льют

Бензоя вкруг благоуханья;

В углу, в истоме увяданья,

Цветы тяжелые цветут.[97]

LХХХIХ. Пропасть

Паскаль носил в душе водоворот без дна.

– Все пропасть алчная: слова, мечты, желанья.

Мне тайну ужаса открыла тишина,

И холодею я от черного сознанья.

Вверху, внизу, везде бездонность, глубина,

Пространство страшное с отравою молчанья.

Во тьме моих ночей встает уродство сна

Многообразного, – кошмар без окончанья.

Мне чудится, что ночь – зияющий провал,

И кто в нее вступил – тот схвачен темнотою.

Сквозь каждое окно – бездонность предо мною.

Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал,

Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья.

– А! Никогда не быть вне Чисел, вне Созданья![98]

XC. Жалобы Икара

В объятиях любви продажной

Жизнь беззаботна и легка,

А я – безумный и отважный —

Вновь обнимаю облака.

Светил, не виданных от века,

Огни зажглись на высоте,

Но солнца луч, слепой калека,

Я сберегаю лишь в мечте.

Все грани вечного простора

Измерить – грудь желанье жгло, —

И вдруг растаяло крыло

Под силой огненного взора;

В мечту влюбленный, я сгорю,

Повергнут в бездну взмахом крылий,

Но имя славного могиле,

Как ты, Икар, не подарю![99]

XCI. Задумчивость

Остынь, моя Печаль, сдержи больной порыв.

Ты Вечера ждала. Он сходит понемногу

И, тенью тихою столицу осенив,

Одним дарует мир, другим несет тревогу.

В тот миг, когда толпа развратная идет

Вкушать раскаянье под плетью наслажденья,

Пускай, моя Печаль, рука твоя ведет

Меня в задумчивый приют уединенья,

Подальше от людей. С померкших облаков

Я вижу образы утраченных годов,

Всплывает над рекой богиня Сожаленья,

Отравленный Закат под аркою горит,

И темным саваном с Востока уж летит

Безгорестная Ночь, предвестница Забвенья.[100]

XCII. Самобичевание

К Ж. Ж. Ф.

Я поражу тебя без злобы,

Как Моисей твердыню скал,

Чтоб ты могла рыдать и чтобы

Опять страданий ток сверкал,

Чтоб он поил пески Сахары

Соленой влагой горьких слез,

Чтоб все мечты, желанья, чары

Их бурный ток с собой унес

В простор безбрежный океана;

Чтоб скорбь на сердце улеглась,

Чтоб в нем, как грохот барабана,

Твоя печаль отозвалась.

Я был фальшивою струной,

С небес симфонией неслитной;

Насмешкой злобы ненасытной

Истерзан дух погибший мой.

Она с моим слилася стоном,

Вмешалась в кровь, как черный яд;

Во мне, как в зеркале бездонном

Мегеры отразился взгляд!

Я – нож, проливший кровь, и рана,

Удар в лицо и боль щеки,

Орудье пытки, тел куски;

Я – жертвы стон и смех тирана!

Отвергнут всеми навсегда,

Я стал души своей вампиром,

Всегда смеясь над целым миром,

Не улыбаясь никогда![101]

XCIII. Неотвратимое