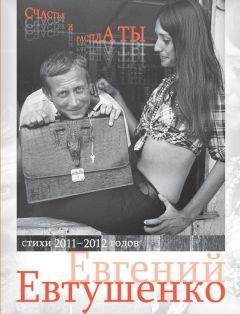

Евгений Евтушенко - Счастья и расплаты (сборник)

Обзор книги Евгений Евтушенко - Счастья и расплаты (сборник)

Евгений Евтушенко

Счастья и расплаты (сборник)

Дора Франко. Поэма

Что такое доисповедь?

это значит доискиваться

до того, что есть жизнь, —

не твоя, не чужая, —

и вся

Дора Франко

(доисповедь)

Никакого не может быть «изма»,

выносимого до конца,

если даже подобье изгнано

человеческого лица.

По существу, вся моя лирика – это сборник исповедей перед всеми. И вот пришло время доисповедоваться.

Эта любовная приключенческая поэма моей юности написана с милостивого разрешения ее героини Доры и моей жены Маши, которой поэма, вопреки моим опасениям, понравилась, да и нашим сыновьям – двадцатитрехлетнему Жене и двадцатидвухлетнему Мите. Честно говоря, я побаивался, как жена к этому отнесется, особенно – в канун нашей серебряной свадьбы. Но, слава Богу, Маша, как всегда, проявила мудрость. Ведь нет ничего бессмысленней, чем ревновать к прошлому.[1]

1

Что-то я делал не так,

извините, —

жил я впервые на этой земле.

La vida de Evtushenko es un saco,

lleno de las balas e de los besos

Gonsalo ArangoЖизнь Евтушенко – это мешок, набитый пулями и поцелуями.

Гонсало Аранго(Из его книги «Медведь и колибри» (1968) – о нашей поездке по Колумбии)Я словно засохшую корочку крови сколупываю

на ране давнишней,

саднящей,

но сладкой такой,

как будто мне голову гладит

маркесовская Колумбия

твоей,

Дора Франко,

почти невесомой рукой.

И не было женщины в жизни моей до тебя идеальнее,

хотя все, кого я любил,

были лучше меня,

но не было до-историчней

и не было индианнее,

чем ты —

дочь рожденного трением

первого в мире огня.

2

В шестьдесят восьмом —

полумертвым,

угорелым я был, как в дыму.

Мне хотелось дать всем по мордам,

да и в морду – себе самому.

В шестьдесят восьмом все запуталось,

все событиями смело.

Не впадал перед властью в запуганность —

испугался себя самого.

Так я жил, будто жизнь свою сузил

в ней, единственной, но моей,

в сам собою завязанный узел

трех единственных сразу любвей.

Трех любимых я бросил всех вместе

и, расставшись, недоцеловал.

Все любови единственны, если

за обвалом идет обвал.

Я всегда жизнь любил упоительно,

но дышать больше нечем,

когда

все горит

и в любви, и в политике,

а пойдешь по воде —

и вода.

И тогда за границу я выпросился,

оказавшись в осаде огня,

будто я из пожара выбросился,

пожирающего меня.

Был я руганый-переруганный.

Смерть приглядывалась крюком,

но рука протянулась Нерудина,

в Чили выдернула прямиком.

Как читал я стихи вместе с Пабло!

Это было – дуэт двух музык,

и впадал, словно Волга, так плавно

в их испанский мой русский язык.

Двупоэтие было красивое,

и Альенде – еще кандидат —

повторял, как студенты, грассируя:

«В граде Харькове – град, град…»

Ну а после —

не на небеса еще —

пригласили меня в Боготу,

в потрясающую и ужасающую

красоту,

нищету,

наготу.

Я летел через Монтевидео,

и мне снились недобрые сны.

Было, кажется, плохо дело

и в Москве, и у Пражской весны.

Для наивного социалиста

при всемирнейшем дележе

было страшно, что дело нечисто

Ну а рук не отмоешь уже.

И чем больше ханжили обманно,

я не верил в муру всех гуру:

вдруг из нищенского кармана

танки выкатят сквозь дыру?

Никакого не может быть «изма»,

выносимого до конца,

если даже подобье изгнано

человеческого лица.

Пригласили меня «ничевоки».

Сам Гонсало Аранго[2],

их вождь,

меня обнял:

«Поэт, ну чего ты?

Ждет тебя здесь то,

что ты ждешь».

Я подумал:

«Звучит как заманка» —

и спросил будто со стороны:

«Что же ждет меня?» —

«Дора Франко.

Друг для друга вы рождены».

Симпатичный был парень Гонсало,

но душа моя за́долго до

от сосватыванья ускользала

даже, помню, с Брижитой Бардо.

И парижские комсомольцы

из журнала гошистов «Кларте»

не сумели напялить нам кольца —

пальцы, видимо, были не те.

А не то бы я, на́ смех вселенной,

не оставшись поэтом никак,

ее кошек, собачек над Сеной

лишь прогуливал на поводках.

Но вернемся в Колумбию, в пальмы,

куда сам, как не знаю, попал

и сибирским поэтом опальным

с «ничевоками» выступал.

С Че Геварой бунтарские майки

в парке буйно алели, как маки,

и на сцену, как на пьедестал,

мы с Гонсало в двух разных калибрах

вышли, будто медведь и колибри,

как он в книге потом написал.

В парке на безбилетном концерте,

хоть и не было благостных дам,

было тихо сначала, как в церкви,

но прошел ропоток по рядам.

Подержались мятежники в рамках,

но потом как с цепи сорвались.

«Дора Франко пришла! Дора Франко!» —

и шмальнула ракетница ввысь.

Иронически-благоговейно

враз обрушилось: «Viva la reina!»[3],

но восторг был завистлив, нечист:

был в нем и ядовитенький свист.

Кто-то в ход запустил старый способ

превращать все вопросы в плевки:

«Дора, сколько тебе дал твой спонсор

на твои золотые чулки?»

Но ни ног, ни чулок со сцены

и деталей других, что бесценны,

я не видел в толпе все равно,

а лицо я ловил по кусочкам,

по оттянутым серьгами мочкам,

глаз и губ колдовским уголочкам,

но лицо не собралось в одно.

Лишь величественно, лебедино

промелькнувшая издалека

свист и хлопанье победила

усмиряющая рука.

И, под рифмы плакаты вздымая,

столько вдруг молодых че гевар,

аплодируя, спрыгнули с маек

на земной покачнувшийся шар.

Кровь взыграла во мне ошарашинками,

ведь соски колумбийских девчат,

как Аронов[4] писал, карандашиками,

поднимая их майки, торчат.

Ну а после случилось, наверно,

то, что Маркес наворожил, —

я зашел в развалюшку-таверну,

словно был в Боготе старожил.

И как будто мне песню пропели

где-то ангелы в небесах,

я пошел на зеленый пропеллер

изумрудной петрушки в зубах.

И сидевшая там незнакомка,

за себя чей-то слушая тост,

той петрушкой так хрумкала громко,

и глаза надвигались огромно,

ну а я им в ответ неуемно

вцеловался в зелененький хвост.

Я, с петрушкой шутя, заигрался,

и, как будто бы в крошечный храм,

я по ней, горьковатой, добрался

к сладко влажным отважным губам.

И нырнул я глазами в два глаза,

так и полных соблазном по край,

где ни в чем я не видел отказа,

кроме только приказа: ныряй!

И меня, не убив беспричинно,

не понявшие, как поступать,

с ней меня отпустили мужчины,

а их было не меньше чем пять.

И, когда я проснулся с ней утром,

она будто ребенок спала

как в плывущем суденышке утлом,

а куда? Да в была не была.

Не бывает любовь чужестранкой.

Я спросил: «Как же имя твое?» —

и услышал: «Я Дора Франко»

от еще полуспящей ее.

Мы любили три дня и три ночи.

Я был ею – она была мной.

В сумасшественном непорочье

«Камасутра» казалась смешной.

Мое тело ее так хотело,

став как будто душой во плоти,

и, как в пропасть, на дно полетело

глаз, безмолвно сказавших: лети!

В день четвертый, по коридору

в туалет заглянув босиком,

босиком я увидел и Дору,

ногу брившую с легким пушком.

А нога была нежной, прекрасной,

притягательной, чуть смугла,

ну а бритва не безопасной,

а складной и старинной была.

Дора с ужасом откровенным

не успела прикрыть свою грудь,

попытавшись по веточкам-венам

от позора себя полоснуть.

Я успел вырвать все-таки бритву

и устами уста разлепил,

а она бормотала молитву,

чтобы я ее не разлюбил.

И плескались мы, весело мылясь,

в узкой ванне, где не разойтись,

и так празднично помирились,

будто взмыли в небесную высь.

Оба стали как будто младенцами

в той купели в предутренний час,

так что крыльями, как полотенцами,

обтирали все ангелы нас.

Мы любили свободно и равно,

будто нет ни вражды,

ни войны.

Как сказал мне Гонсало Аранго:

«Друг для друга вы рождены».

3

Что мне все картели, все раздоры

и с наркобаронами война —

потерялась туфелька у Доры

и найтись, неверная, должна.

Правая нашлась

и хитро дразнит,

тяжкая от мокрого песка,

левая,

себе устроив праздник,

где-то рядом прячется пока.

Говорю я правой,

как ребенку:

«Что же ты ее не ищешь?

Ну!

Помоги найти свою сестренку,

а иначе —

в океан швырну!»

Я песок вытряхиваю нежно,

туфельку держа за ремешок,

тычу, чтобы внюхалась прилежно

в прячущий ее сестру песок.

Выполнила туфелька задачку,

просьбу поняла она всерьез,

и ее, как верную собачку,

я целую в черный мокрый нос.

А потом уже тебя целую.

В пальчиках – две туфли у тебя,

но себя никак не исцелю я,

узел всех страстей не разрубя.

Что мне делать с каждой драгоценной,

с каждой непохожей на других,

если я один перед вселенной

глаз, одновременно дорогих?

Что же Бог? Он вряд ли отзовется,

лишь вздохнув и пот стерев со лба.

Он-то знает, что в Петрозаводске

xодит в детский сад моя судьба.

4