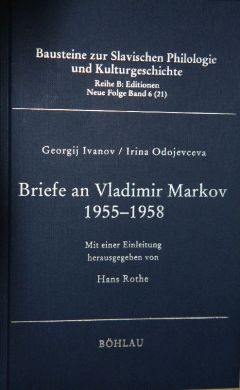

Ирина Одоевцева - «…Я не имею отношения к Серебряному веку…»: Письма И.В. Одоевцевой В.Ф. Маркову (1956-1975)

Обзор книги Ирина Одоевцева - «…Я не имею отношения к Серебряному веку…»: Письма И.В. Одоевцевой В.Ф. Маркову (1956-1975)

«…Я не имею отношения к Серебряному веку…»: Письма И.В. Одоевцевой В.Ф. Маркову (1956–1975)

О. А. Коростелев Вступительная статья

Ирину Владимировну Одоевцеву принято считать восторженной, взбалмошной и недалекой женой талантливого поэта, оставившей наполовину вымышленные мемуары, полные глупостей. Из всех этих определений по-настоящему верно лишь первое. Восторженное отношение к миру Ирину Владимировну и впрямь не оставляло до конца жизни. Все остальное при ближайшем рассмотрении хочется, скорее, опровергнуть.

Она была не только литераторской женой, но и сама до конца жизни оставалась человеком литературным, поэтом не из последних и незаурядной личностью. Положим, Г. Иванов в письмах последних лет несколько перегибал палку, объявляя поэтическое творчество Одоевцевой чуть ли не гениальным. Но эти перегибы имеют свое объяснение. Стихи Одоевцевой терялись в тени стихов ее мужа — крупнейшего поэта середины XX в. — и на этом фоне, разумеется, проигрывали. Однако вовсе сбрасывать их со счетов и тем более не замечать (а именно так по большей части к ним все и относились) было явно несправедливо — стихи ее в послевоенном зарубежье были не просто «на уровне», они ничуть не уступали большинству тогдашних звезд, оставаясь при этом своеобычными, ни на какие другие не похожими (меньше всего они были подражанием стихам мужа; Одоевцева совершенно права, утверждая, что к стихам Иванова они по большому счету не имеют отношения, несмотря на нередкие заимствования отдельных строчек). Вот эту несправедливость Иванов и хотел исправить, приложив весь свой темперамент, что порой было забавно, а нередко выглядело преувеличением.

Выдумки Одоевцевой было не занимать, однако почти все эпизоды ее мемуаров подтверждаются документально (другое дело, что она могла расцветить и приукрасить реальное событие). Но по сравнению, допустим, с «Курсивом» Н.Н. Берберовой мемуары Одоевцевой представляются гораздо более убедительными. (То, что обе написали по-своему блистательные художественные произведения вместо мемуаров, сейчас оставляем в стороне, оценивая их исключительно как источники.) Дело даже не в том, что Берберова врала сознательно, сводя счеты и снижая образ, а Одоевцева привирала восторженно, от полноты чувств, возвышая и восхваляя своих персонажей. Берберова нередко выдумывала или намеренно искажала сами факты (многие вновь публикуемые документы часто входят в противоречие с ее мемуарами именно с этой стороны), а Одоевцева, несмотря на всю свою легкость и воздушность, стремилась писать правду, пусть порой приукрашенную (чаще всего ее мемуары расходятся с документами именно в оценках). Фактические неточности и ошибки памяти у Одоевцевой, конечно, встречаются, и в изрядном количестве, а вот намеренного искажения, как у Берберовой, все-таки нет.

Что же касается недалекости… В письмах нередки восклицания: «Один вздор я горожу! Стыдно» или «Какую я чепуху посылаю Вам». Ирина Владимировна, как всегда, кокетничала. Вздора и чепухи в ее письмах ничуть не больше, чем у любого литератора, скорее наоборот, а по живости и обилию любопытных деталей ее письма намного превосходят, например, письма Бунина, почти всегда сугубо деловые и крайне скучные.

Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.[1] Одоевцева охотно покровительствовала Маркову и Моршену, видя в них наиболее близких по духу людей из младшего, не слишком-то в целом литературного поколения, и немножко играя в Г.Р. Державина. Щедро расточаемые ею неумеренные похвалы «Гурилевским романсам» Маркова проходят рефреном на протяжении нескольких лет и выглядят столь же неубедительными, сколь похвалы Иванова по адресу самой Одоевцевой. В отношении Маркова к Одоевцевой заметна некоторая растерянность. Видимо, безапелляционность Георгия Иванова подействовала на него, и он не знал, как относиться к Одоевцевой: то ли как к жене поэта, то ли как к маститому литератору. С годами постоянная экзальтация Одоевцевой начинает его раздражать, паузы между письмами становятся все дольше, и постепенно переписка сама собой сходит на нет.

В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных после публикаций писем Иванова к Маркову и Гулю, а также писем Адамовича к Иванову и Одоевцевой.

Кому-то может показаться, что последний абзац немного противоречит всем остальным, поскольку в нем все опять сводится к жене поэта, а не самостоятельному литератору. Пусть даже и так… В конце концов, Георгий Иванов знал, на ком женился.

Письма сохранились в личном архиве В.Ф. Маркова и ныне переданы в Пушкинский Дом, за исключением одного, которое находится в собрании В.А. Петрицкого (СПб.).

Одно письмо ранее публиковалось в книге писем Георгия Иванова Маркову[2], другое — в приложении к письмам Адамовича Одоевцевой и Г.В. Иванову[3], третье — в каталоге собрания В.А. Петрицкого[4]. Но, тем не менее, все они воспроизводятся здесь, во-первых, для полноты комплекта, а во-вторых, поскольку изданная в Германии книга практически недоступна здешнему читателю.

Особенности авторского написания и словоупотребления по возможности сохранены (в частности, упорное Федрович вместо Федорович в отчестве Маркова), однако решено было без оговорок исправить — впрямь многочисленные — описки и ошибки (Одоевцева недаром жаловалась на собственную неграмотность, в которой ее превосходил только Гумилев: «Он был еще безграмотнее, чем я»), хотя по сравнению с мужем количество недописанных слов у нее минимально, выделить все пропущенные буквы или знаки значило бы испещрить текст бесчисленными угловыми скобками, превратив его в практически нечитаемый.

1

1 февраля 1956 г.

Beau Sejour Hyeres (Var)

Дорогой Владимир Федрович,

Мне уже очень давно хочется написать Вам — с лета появления в «Н<овом> ж<урнале>» «Гурилевских романсов»[5]. Но добрыми желаниями ад вымощен, как Вам, автору «Лады»[6], должно быть известно.

Я ограничилась тем, что в прошлом году передала Вам через Терапиано привет, утаенный им, по всей вероятности[7], — и еще упоминанием о Вас в «Русск<ой> мысли»[8], которое, к моему запоздалому удовольствию, сумело до Вас добраться.

Но то, что я (т. е. мои стихи) стала (стали) яблоком раздора между Вами и Г<еоргием> В<ладимировичем>, и столь счастливо наладившаяся переписка могла из-за этого оборваться[9], меня не только огорчило, но и поразило.

Конечно, совсем не требуется, чтобы Вы восхищались моими стихами.

Но — посудите сами — Вы написали, что в эмигрантской поэзии имеется один Одарченко[10] — чем, решительным росчерком пера, вычеркнули меня из нее, вспомнив все же, что еще обиднее, о моем существовании в качестве жены и как таковой удостоив меня поклоном.

Теперь, после получения письма с фотографиями, об этом можно было бы и не вспоминать, но я люблю ясность в отношениях и чувствах. Кстати, если Вам нравится моя «Офелия»[11], в ней несноснейшая опечатка — вместо «В русалочьей постели» напечатано «В русалочной», чем испорчен для меня весь конец. Одно утешение, что почти никто ничего в стихах не понимает и никто этого не заметил.

Ну, вот. Довольно обо мне. Теперь о Вас. Спасибо за фотографии. Очень хорошо представлять себе того, кому пишешь. Не понравилось мне только ироническое «от полу-поэта» — колющее сразу и Вас, и «поэта Одоевцеву». Зато за собаку Фигу большое спасибо. Мы оба страстные обожатели собак и перезнакомились со всеми здешними собаками — собственных нет, к сожалению. Опишите, пожалуйста, всю Вашу собачью семью, сколько их, как зовут и каких пород и все их индивидуальные особенности[12].

То, что мне очень понравились «Гурилевские романсы», Вы уже давно знаете. Но в противоположность Г<еоргию> В<ладимировичу>, мне очень нравится Ваша «Аркадия»[13] — не только «как», но и «что». Не только ее стиль, но и содержание — студенты, которые мне совсем понятны и не кажутся мне снобами — снобов и я терпеть не могу. Они именно такие, как мне хотелось бы. И Петербург, и любовь к нему Вы прекрасно передаете — сквозь это ясно просвечиваете и Вы сами. Я вижу Ваш двойник, идущий по Московской, по Кабинетской улице, по Разъезжей к Пяти углам, по Владимирскому проспекту. Там и я когда-то часто ходила. Напишите, где Вы жили и где была школа[14]. Думаю, что смогу вспомнить даже дома, ведь они, наверное, прежние. Я жила на Бассейной, 60, на Преображенской, 5 — совсем близко — жил Гумилев[15], на той же Бассейной находился Дом литераторов[16], где мы ежедневно бывали; на Знаменской «Живое слово»[17], где я училась. Ваши студенты мало чем отличались от нас — только мне с самого начала посчастливилось попасть в среду «настоящих» писателей и поэтов — Гумилев, Лозинский, Чуковский, Шилейко, Замятин были моими учителями в Литературной студии[18], на Литейном, в доме Мурузи.