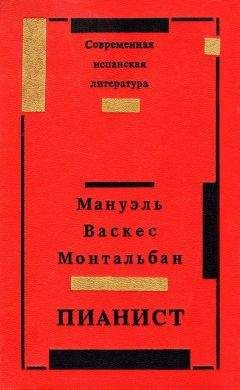

Мануэль Монтальбан - Пианист

Обзор книги Мануэль Монтальбан - Пианист

Мануэль Васкес Монтальбан

Пианист

Погляди, что они со мной сделали.

Это – лучшее, что у меня было, но пришли

они и подменили мне песню, мама.

Погляди, что они со мной сделали.

Это – лучшее, что во мне было, но пришли

они и расплющили мне мозг,

как яичную скорлупу, мама.

Из песни «What have they done to my song, ma?» [1], которую поет МелэнI

Будь лампочка исправна, он бы, наверное, включил свет. Какая чушь, зачем включать, если лампочка все равно не горит.

– К тому же электрический свет мне не нужен.

Он говорит. И простыня чуть приподымается надо ртом. Заходящее солнце гниющим пурпуром осело в правом углу комнаты, на изъеденном дереве потолочной балки. Он вытаскивает ногу из-под простыни и оглядывает ее так, словно собирается покупать. Да, сразу видно, этой ногой не часто пользуются, не нога, а мощи, на ней печать близкой смерти. Он торопится спрятать ногу обратно под простыню, едва заслышав, что ключ поворачивается в замке, и, хотя ясно, что, кроме Луисы, прийти некому, спрашивает:

– Луиса?

– Да. Я. Кто же еще в такую поздноту?

Луиса запыхалась. Замучена работой и сумками. Нагруженная сумками и свертками, Луиса, не останавливаясь и не переводя духа, пробирается по коридору к кухне, а там сумки больше не выдерживают, вырываются из рук и летят на пол; при этом что-то невозвратно разбивается.

– Ах, чтоб им!

Луиса вскрикивает, в ее голосе страх – не побились ли яйца.

– Ну, слава богу.

Не побились.

– Это еще сгодится.

Одно, кажется, все-таки разбилось.

– Хочешь омлет на ужин?

– С утра о нем мечтаю. Просто телепатия.

Луиса не появляется. Хочет сначала разобрать сумки. Подготовить все на вечер.

Сегодня мы выйдем из дому.

Я устал. Но настроен решительно: надо превозмочь усталость и выйти, вырваться из дому, рука об руку с Луисой, той самой Луисой, чье смуглое лицо показывается в этот момент в дверях.

– Тра-ля-ля.

Смуглое лицо наклоняется, отыскивает его губы и замирает, не давая ему двинуться, так что остается одно – закрыть глаза.

– В потемках.

– Лампочки нет.

– Ах ты черт. Так и знала, что забуду. Врач придет, а у нас…

Последние слова она произносит как что-то совсем не важное, а это важно, потому что стоило ей упомянуть врача, и все разом становится зыбким, оба это прекрасно знают, и он, злосчастная жертва, и она, снедаемый угрызениями палач. Она садится на край постели и берет в ладони его руку, похожую на сизого голубя, вернее сказать, мертвую руку, которая лежала поверх простыни, на груди, словно прикрывая отверстие, через которое могла вытечь жизнь. Другой рукой Луиса шарит по простыне, пытаясь прикосновением, лаской оживить его мужской инстинкт.

– Ты вспоминал меня? Мама приходила? Сделал себе укол? А еду разогревал, прежде чем съесть? Как аппетит?

– Да. Все в порядке.

Он ее не видит. Просто женский силуэт, фигура, и он благодарен ей, благодарен этой жаркой руке, которая зовет его слиться с нею, стать одним целым и главное – стать самим собой.

– А ты как?

– Как всегда.

– Как всегда дерьмово.

– Не надо драматизировать. Сейчас мы делаем анкету о наиболее популярных политиках Каталонии по заказу одного из наиболее популярных политиков Каталонии. Заказывал он не сам. Заказала контора, открытая одним его другом. Близким другом.

– Педики?

– Нет, просто друзья.

Она встает: ее руки и глаза уже устремлены туда, к делам, оставленным на кухне, но в дверях, спиной к нему, она застывает, услышав:

– Я протер полы.

Она обеспокоена, но головы не поворачивает.

– Кто тебя просил протирать полы?

– Сам себя попросил и согласился протереть.

– Тебя рвало?

Спрашивает спина, возможно, даже затылок.

– Нет. Я просто так, для развлечения. Увлекательное занятие. Не знаю, почему ты жалуешься, когда дело доходит до полов.

Луиса выходит, и снова вся комната остается в полном его распоряжении, но теперь это уже не глухая нора, теперь это нора, в которой есть дверь, а там, за дверью, возится женщина, с толком или без толку, не в этом дело, женщина снует, что-то устраивает, что-то откладывает на завтра, и ее суета ранит и будоражит. Луиса строит планы на ближайшее будущее.

– Пойдем в «Капабланку». Жоан идет, Мерсе, Шуберт, Ирене, Делапьер, Тони Фисас.

– Тони Фисас? Он тут?

– Совпало сразу несколько праздничных дней, и он бросил своих учеников в Нью-Йорке. Хочет посмотреть что-то в архивах Женералитата.[2]

– Постарайся выглядеть красивой.

– Зачем?

– Ради Тони Фисаса.

– Дурак.

За рюмкой, стоящей на переднем плане, перед ним вырастает лицо Тони, его глаза, проницательные и нежные, по мнению Луисы и по словам девушек из студенческих профсоюзов. Мужик что надо, говорила Ирене, когда заходила речь о Тони. Эта его ирония ученого мужа, которой Фисас прикрывался, когда чего-нибудь не знал. Тонкие черты лица, густая бородка, всегда аккуратно подстриженная, эдакий роскошный футляр его мужественной души. Вентура проводит рукой по волосам, подбородку, по лицу, кажется, будто все облизано влажными потемками, липким холодным жиром. Кончики пальцев чувствуют эту сальную грязь, пробегая по коже, ощупывая подмышки с их затаившимися запахами.

– Я приму душ. Включи колонку. Ладно, не надо, я сам.

– Прошу, пожалуйста. Все готово.

Он вытаскивает из-под простыни обе ноги – тело следует за ногами, а голова – за телом, заглядывает в пропасть, на дне которой тростниковая циновка, и опускает ноги. Он трет ступни ног о плетенье циновки, ему приятна ее мягкая и освежающая шершавость, будто вырываешь у мертвых волокон предпоследнее колкое содрогание тростниковых зарослей. Глаза отыскивают образы той земли, откуда родом циновка. Тростники по берегам реки, желтой, синей или черной, кто их знает, какие они там, в Китае, – или вокруг озера-пруда, заросшего лотосом, кишащего разноцветными рыбками, циновка под ногой точно окаменевший колючий газон.

– Накинь на себя что-нибудь. В коридоре сквозняк.

Голос Луисы останавливает его, чуть было не вышел голым, и заставляет искать-шарить глазами что бы надеть, но голова вдруг пошла кругом и его швыряет обратно на постель, носом в простыни, и они возвращают ему запах его собственного тела, руки лежат бессильными плетьми, пока не получают приказа перевернуть тело на спину, лицом в потолок, с которого артишоком свисает мертвая лампочка, видно, повредилась проводка, лампочка не горит – и не гниет, думает он, не гниет, хотя и не действует, а я, едва перестаю действовать, тут же загниваю и, чтобы кровь не свернулась совсем, встаю потихоньку, а вот и японское кимоно, made in Hong Kong, синий змей и японский иероглиф, изготовленные в Гонконге, легкое, легче воздуха, в самый раз для такого тела, надел и лети. И тапочки не надо искать, они сами находят ноги и указывают дорогу из комнаты в коридор. Преодолеть это расстояние и выйти на открытый простор, за дверной порог, туда, где начинается настоящий дом, их жизнь вдвоем, территория, где они сходятся с Луисой, а та уже дает знать о себе, шумит-гремит в кухне.

– Мамочка родная, ну и вид.

Одну руку Луиса подносит к лицу, а другой показывает на него.

– Тихий ужас! Луиса боится этого людоеда! Ой, мамочка!

А людоед – он, ну конечно, он смотрится в буфетное зеркало и видит себя – непричесанного, заросшего, с такими черными и огромными подглазьями, что они кажутся ненастоящими.

– Ну и круги под глазами.

– Вот щетина у тебя – это да, и зарос ужасно, я тебя потом подстригу. Ну, иди под душ.

– А чем ты меня собираешься кормить?

И тут же пожалел, что сказал, сам напросился на материнский тон, и, хотя тотчас поправился: что ты готовишь на ужин? – слова его слились с ответом Луисы, и ее голос прозвучал громче:

– Омлетик с помидорами для моего господина. Пока он помоется и приведет себя в порядок, будет готов. А тут и Ирене с Шубертом подойдут. Остальные ужинают где-то, а потом мы встретимся в «Капабланке».

Пронеслись обрывки воспоминаний, образы старых, облезлых травести-превращенцев, звенящие дрожью струны рояля и запах дезинфекции – хлорки там не жалели.

– Почему именно в «Капабланке»? Последний раз я был там, когда заведение еще называлось «Касба». Лет десять назад, а то и больше.

– Шуберт тащит нас туда. Говорит, они наняли новых травести, прелестных, как в фильме Уолта Диснея.

– Шуберт наш живет на развалинах собственной интеллигентности.

– Ты простудишься. Ступай под душ.

Ему холодно, но он пропускает приказание мимо ушей и втягивает острый запах помидоров, которые подсушиваются на сковороде и ждут, когда их зальют желтыми, пенящимися, как слюна, взбитыми яйцами.

– Этого хватит. Больше не готовь.

– Еще чего! Съешь и кусок жареного мяса. Как же пить на пустой желудок.

– Я не собираюсь пить.

Ему неприятно, что она подбивает его пить. Знает, что пить ему вредно, а подбивает.