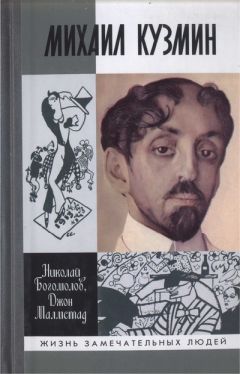

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Как видим, для той части «гафизитов», где доминировали Сомов, Нувель и Кузмин, в восприятии Гафиза преобладала «жизнь», воспринимаемая как отрицание «прометеизма», «богоборчества», причастности к «мистическому энергетизму». Если мы обратимся к напечатанной в нашей книге переписке Кузмина и Нувеля, то увидим, что, несмотря на внешнюю дружественность и согласность корреспондентов, особенно на первых порах, в ней определенно проглядывает принципиально различное отношение к миру. Нувель постоянно делится своими впечатлениями от литературной жизни, рассказывает Кузмину о настроениях в художественной среде, оценивает новые произведения. Кузмин же предпочитает говорить лишь о тех сторонах артистической жизни, которые касаются непосредственно его, старательно обходя вопросы художественных противостояний времени. Он предпочитает расспрашивать Нувеля о знакомых, об «эскападах», волноваться о близких ему самому людях, но не определять свою литературную позицию. Думается, это не случайно.

Творчество Кузмина производило на современников поэта впечатление чрезвычайно сложное и противоречивое. Это касалось не только разных мнений о достоинствах или недостатках того или иного конкретного произведения, но и общей оценки литературной деятельности Кузмина. Она была полярно противоположной не только у литераторов различных направлений, но и у литературных деятелей одного и того же круга. Связано это было прежде всего с вопросом, что же является главным в творчестве поэта: беспечная легкость стихов или утонченная сложность?[145]

В настоящее время, как нам представляется, точный ответ на этот вопрос литературоведением уже дан: за легкостью и нередкой пряностью видны глубина и сложность, но они существуют неотрывно друг от друга. Такое толкование поэзии Кузмина было определено еще в рецензии Блока на «Сети», являющейся частью статьи «Письма о поэзии».

Немаловажный для понимания этой темы вопрос об отношении Блока к Кузмину — и, опосредованно, к гафизическому кружку — был обстоятельно рассмотрён в статье Г. Шмакова «Блок и Кузмин»[146]. Однако и в указанной работе, и в других работах о творчестве Кузмина не выявлены исходные точки генезиса его творчества, оно рассматривается как неизменная данность. Нам представляется, что без анализа связей Кузмина с «обществом друзей Гафиза» вряд ли возможно верно осмыслить и оценить развитие его поэзии на довольно значительном этапе творчества.

Как хорошо известно, серьезная работа Кузмина собственно над стихами, в отрыве от музыки, началась летом 1906 года, то есть именно в то время, которым помечена процитированная выше фраза Иванова об «эротико-эстетическом приятии» как о наиболее важном и дельном в восприятии мира для самого Кузмина и других «гафизитов», что прямо перекликается с принципиальным положением К. Мочульского: «Для Кузмина — единственное обновление в любви. „Любовь всегдашняя моя вера“ — говорит он в „Сетях“. Она открывает наши глаза на красоту Божьего мира, она делает нас простыми, как дети. Любовь есть познание, есть прозрение»[147].

Но это «эротико-эстетическое приятие» не является и не может являться одноплановым. Кажется, Е. Б. Тагер впервые в печати обратил внимание на важность статьи Кузмина «К. А. Сомов» для характеристики творчества самого поэта[148]. Но не менее важна она и для оценки общих устремлений большинства художников, принадлежавших к числу «гафизитов»: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг — вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок — вот пафос целого ряда произведений Сомова. О, как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику!»[149].

Увиденная Кузминым в этой статье двуплановость живописи Сомова, соединение в ней красочности и глубинного трагизма, беспечности и ожидания смерти, накладываясь на творчество самого Кузмина, придает особое значение направленности некоторых его (и общих для всех «гафизитов») замыслов, формировавшихся как в ту эпоху, так и в несколько более позднюю. Так, 10 августа 1906 года Сомов писал Кузмину: «Недавно, сидя у Нувеля в этом гафизическом составе, нам пришла мысль обессмертить наш „Северный Гафиз“ и издать для этой цели маленькую роскошную книжечку стихов, уже написанных El-Rumi, Вами, Кравчим, Поппеей <?> и Диотимой (ее проза о губах и поцелуях) и могущих быть написанными для будущих собраний в эту зиму. Книжка эта будет названа „Северный Гафиз“, и к ней будут приложены портреты всех Гафизитов, воспроизведенные в красках с оригиналов, сделанных мною и Бакстом в стиле персидских многоцветных миниатюр с некоторой идеализацией или, лучше сказать, стилизацией гафизических персонажей. <…> Правда, эта мысль очаровательна? Книжка будет, конечно, анонимной, и только сходство портретов будет приподнимать таинственный вуаль. Будет это роскошное издание в небольшом количестве экземпляров, нумерованных при этом»[150]. Более подробно описывал этот проект Иванов в письме к жене от 4 августа: «Закончилась беседа решением, сопровожденным клятвою, продолжать Гафиз с тем, чтобы к весне уничтожить, „сжечь“ его разоблачением и… скандалом, — выпустив „Северный Гафиз, almanach de poche“, в складчину. Это должна быть маленькая, маленькая книжечка, содержащая все стихи и прозу Гафиза и портреты всех членов в красках, — в костюме и во весь рост, а также картинку nature morte — изображение обстановки и утвари Гафиза, как она у нас есть (только стилизованно), с яствами и свечами на полу и куполом Государственной Думы за окном. Все это должно быть очень изящно и очень восточно по стилю, до такой степени, что книжка будет читаться, как восточные книги, с конца к началу и справа влево (или при помощи зеркала). Имена участников (но не их лица!) должны быть скрыты под нашими гафизическими именами, причем перед выходом в свет книжки будут пущены статьи с разоблачением наших знаменитостей. 300 экземпляров (с красными ленточками) рублей по 10 (как хочет Сомов) или немного дешевле. Издание обойдется в 1000–1500 рублей, и произведет сенсацию, и будет бессмертно. Все портреты будут разбаллотированы между Сомовым и Бакстом (причем вольные переуступки между ними допускаются), и оба будут прилежно работать. „Диотиму буду рисовать я“, — сказал Сомов, и когда Бакст заикнулся о твоем покрывале из зеленого (или голубого?) газа, а также о желательности шальвар, — отверг энергично то и другое. „Ведь у нас северный Гафиз!“ Нужно было видеть энтузиазм и радость Сомова после его немного чопорной грусти при выработке проекта! Бакст говорит, что давно не видал его в таком одушевлении — и это указывает, что он будет хорошо работать. Мы разошлись под впечатлением великого замысла, который должен быть осуществлен непременно. Конечно, это будет création обоих художников по преимуществу. Сборник должен открываться стихами Платена в моем переводе. Все ахнут, снобы умрут от зависти (особенное потрясение будет в Москве), все скандализуются и закричат».

На эти замыслы Кузмин откликался 12/25 августа, обращаясь к Нувелю: «Что Вы пишете о Сев<ерном> Гаф<изе>, меня живейше радует и интересует, только замысел печататься справа налево мне кажется несколько неудобным для чтения». Сам этот книжный проект нес в себе двойственность и даже множественность восприятия: во-первых, имитировался стык культур: русские стихи должны были печататься справа налево, портреты русских поэтов и художников предполагалось выполнить в стиле персидских миниатюр и пр.; во-вторых, это была игра на анонимности и одновременно известности авторов сборника; в-третьих, это выпуск в публику (пусть даже и довольно ограниченную) сугубо интимного дела крошечного кружка, этой публике совсем неизвестного. Такое искусственное и рассчитанное внесение множественности точек зрения в замысел должно быть безусловно поставлено в связь с амбивалентностью самой «гафизической» поэзии.

Замысел альманаха «Северный Гафиз» осуществлен не был, но, видимо, не случайно уже сам Кузмин в альманахе «Белые ночи» предпринял аналогичную в чем-то пробу, попытавшись одну и ту же жизненную ситуацию описать с двух точек зрения — в прозе и в поэзии. Посылая издателю альманаха Г. И. Чулкову цикл стихов, параллельный ранее принятой повести «Картонный домик», он писал: «Дорогой Георгий Иванович, посылаю Вам, как обещал, „Прерванную повесть“, но мне думается, что 1) может быть неудобным 2) изложения одного и того же происшествия, как бы освещающие одно другое»[151].