С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО

Как видим, судьбы мелодрамы и детектива оказались весьма сложными вследствие того, что они не только эволюционировали сами по себе, но и, проникая в структуры высоких жанров, вели там работу, скрытую и потому мало изученную.

Романс и роман

Теория строится не только из положительного опыта. Бывает, что предрассудки, заблуждения так сильно задевают тебя, что кажется, что ты внезапно натолкнулся на стену, ты как бы морально ушибся и невольно начинаешь думать о том, что же произошло: ударившись об неистину, ты легче осознаешь ее противоположность, то есть истину.

В 1980 году я «ударился» о рецензию на фильм, которая кончалась так: «Итак, вместо многоголосой песни о вступлении в жизнь - устаревший жестокий романс о несостоявшейся любви. Нужен ли этот мотив сегодня?»

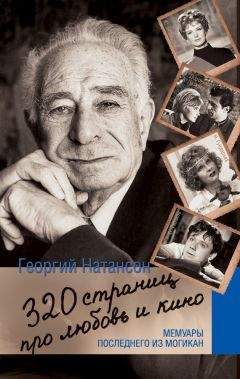

Рецензия довольно известной критикессы в солидном журнале относилась к фильму И. Анненского «Бессонная ночь». Фильм тогда я еще не видел, но что-то задело меня в таком безапелляционном суждении. Вспомнил, как навалились на Анненского за другую картину - «Анна на шее», и не кто-нибудь навалился, а такие умы, как Ромм, Шкловский, Андроников, Паперный. Было это в 1955 году в Большом зале Дома кино. Устроили дискуссию о принципах экранизации Чехова на примере двух фильмов - «Попрыгунья» Самсонова и «Анна на шее» Анненского. В наш риторичный век всякая дискуссия роковым образом превращается в нечто среднее между митингом и заседанием ревтрибунала. Кто не с нами - тот против нас. Дружно расхваливали «Попрыгунью» (по делу), а в образе врага оказался Анненский; попало и мне, потому что, делая вступительное слово к дискуссии, говорил об Анненском не жестко, один Каплер меня поддержал, он только что вышел на свободу и был чуток к незаслуженным обидам. Прошло много лет, не стало почти всех участников той далекой теперь дискуссии, а «Анна на шее» не сходит с экрана. Могут сказать: зрители ходят на Аллу Ларионову, Вертинского, Сашина-Никольского, Жарова, Владиславского. Разумеется. Но в самой по себе картине есть скрытые достоинства, и это - мелодрама, то, что казалось «грехом», изъяном, - как раз и дало долгую жизнь картине. Это же произошло и с более ранней картиной Анненского, с его дебютом - картиной 1936 года «Медведь»; картине 65 лет, но редко выдается год, когда бы ее не показали по телевидению, и ее продолжают смотреть. А почему? Потому же, почему всегда будут смотреть «Мужчину и женщину» Клода Лелуша. В «Медведе» блестящий дуэт Андровской и Жарова тоже разыграл тему мужчины и женщины, разыграл в мелодраматически комедийном плане, что придало картине зрелищность.

Теперь позволю себе вернуться к упреку критикессы режиссеру, в картине которого, по ее мнению, вместо многоголосой песни о вступлении в жизнь - устаревший жестокий романс. Нужен ли этот мотив сегодня?

Вот мы стукнулись лбом о непроходимую глупость, а полезно: не желая того, критикесса подсказывает (если, конечно, ее мысль вывернуть наизнанку) нам, что жестокий романс - это несостоявшаяся любовь. А ведь это прекрасно, ибо дело не в том, что любовь не состоялась, а в том, что она была. И теперь, когда «критикесса» спрашивает, нужен ли нам этот мотив сегодня, вопрос кажется риторическим. Нужен, нужен, отвечает ей режиссер П. Тодоровский фильмом «Городской романс», нужен - отвечает Михалков-Кончаловский фильмом «Романс о влюбленных», а Рязанов бьет, что говорится, прямо влет, назвав свой фильм по «Бесприданнице» Островского, «Жестокий романс», он же, Рязанов, приглашает на свою передачу Нани Брегвадзе (это случилось 22 марта, 1986 года), и нам был подарен романс как высокое явление искусства, впрочем, здесь справедливо было бы назвать и Елизавету Разину, которой наши устроители актерской жизни еще не успели должным образом распорядиться, хотя слышавшие ее за последние годы убеждаются в ее высоком артистизме. Разина живет романсом, как поэт живет стихами.

Романс всегда был связан со всеми слоями общества, он звучал и в светских салонах, и в кабацких застольях. Романсы писали на стихи Пушкина, Апухтина, Полонского, Фета, Ахматовой. Русский романс приводил в волнение Достоевского, Толстого, Чехова. Культуры смешивались, и сегодня певец Александр Малинин поет романсы Вертинского, приспосабливая их звучание к слуху и настроениям нынешнего общества.

В киноромане «Трилогия о Максиме» романс - живой нерв картины. Создатели ее, Козинцев и Трауберг, были искушенными людьми в области жанра и хорошо понимали подоплеку мелодрамы: если из нее «выпарить» содержание и оставить одно звучание, то это и будет жестокий романс. Заберите у Максима гитару и выключите фонограмму во всех местах, когда звучит «Крутится-вертится шар голубой», и герой сразу покажется ходульным, а картина схематичной.

Басня и сонет

Как мы уже заметили, раннему кино были доступны лишь «низкие» жанры - комическая, мелодрама, авантюрный фильм. Действие в них строилось на внешнем движении.

Кино формировалось как массовое искусство, искусство для низов. Драмы и комедии, романы с насыщенным психологизмом - все это было кино недоступно. Этот период в истории искусства хорошо показан в картине Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» - тогда в кино и в театр ходили за разным.

В тот же период артист и режиссер Иван Перестиани становится знаменитым благодаря остроприключенческому фильму, советскому вестерну «Красные дьяволята», его же кинороман «Три жизни» остался невостребованным, зритель был для такого искусства — еще не подготовлен.

В дальнейшем взаимодействие низких и высоких жанров пошло по разным направлениям. Комедия и трагедия оказывались рядом в пределах искусства кино, иногда проникали друг в друга - уже в пределах одного произведения.

Казалось бы, что может быть противоположней сонета и басни?

Басня и сонет остаются всегда на расстоянии друг от друга; кажется, сам материал не позволяет им приблизиться, тем более слиться. Сонет строится из позитивного материала, который определяет его лирико-возвышенный строй. Басне нужен негативный материал жизни, отсюда восприятие ее в «низком», ироническом, чаще всего даже в сатирическом аспекте. А между тем при ближайшем рассмотрении в басне и сонете есть общее - в структуре и самой цели, ради которой они пишутся. И басня, и сонет строятся так, что в них строфы развивают идею с неожиданным выходом сюжета в развязку-резюме подчеркнуто афористического содержания, где формируется идея произведения, а она есть подспудная мысль, имеющая всеобщее значение, независимо от того, из чего начала произрастать - из «недостойного» материала басни или, напротив, возвышенного материала сонета. Материал различается до того, как художник взял его в руки, формирует же он из него вещи в эстетическом отношении равноценные.

Китч и притча

Сколько раз приходилось слышать от режиссеров - ставлю притчу. Об этом в связи с «Восхождением» говорила Лариса Шепитько (уточняя жанр картины, она говорила о неопритче), притчей называл свою картину «451° по Фаренгейту» Франсуа Трюффо, «Город женщин» - Федерико Феллини. И никогда не слышал, чтобы режиссер сказал, что ставит китч. Дело в том, что притча относится к возвышенным жанрам, китч - к низким, притча как бы вершина искусства, китч многие исследователи считают неискусством или даже антиискусством.

В «Энциклопедическом кинословаре» читаем: «Китч, кич (нем. Kitsch - дешевка, безвкусица) - принцип формирования эстетич. объекта в сфере «массовой культуры», в т.ч. в кино. Слово «К», распространившееся вначале в культурном обиходе Германии в 19 в., стало впоследствии интернациональным термином, означающим целенаправленную обработку эстетического материала сообразно потребностям массового вкуса и массовой моды. К.- это утрированная имитация форм, связанных в массовом сознании с престижными ценностями культуры, и, прежде всего, фабрикация примитивной, чувственно приятной внешней красивости, исходящей из образцов, которые узаконены в области высокого искусства или на уровне эстетич. потребления привилегированных слоев буржуазного общества. К. как принцип может воплощаться и в грубых, педалированных формах (во многих великосветских и экзотич. киномелодрамах), и в формах умеренных, смягченных». В конце заметки о китче в качестве библиографической справки указана всего одна работа - Е. Карцева. Кич, или Торжество пошлости.- М: Искусство, 1977. По существу заметка является выжимкой этой книги и столь же, в общем, справедлива, как и то, что писал о китче Абраам Моль в специально посвященном этой теме исследовании «Художественная футурология. К роли китча и копии в социально-эстетическом развитии», где мы читаем: «Китч, антиискусство, искусство без трансцендентности, которое предлагается массам, по существу, осуществляет процесс структурного разложения оригинала, высвобождение его отдельных элементов, которые затем независимо друг от друга начинают циркулировать в определенном эстетическом микромире до тех пор, пока не попадут в руки другой школы деятелей искусства, которые вдохнут в них жизнь более дешевым способом и скомбинируют из них новые формы. По-другому, чем копия, китч разделяет произведение на фрагменты, вместо того чтобы размножить его в своей тоталитарности. Благодаря различной технике, которая становится все более утонченной (искусство варьирования, подменное искусство, базирующееся на внедрении компьютерной техники), китч представляет собой одну из важнейших общественных сил в эстетическом развитии микросферы: каждое оригинальное произведение предназначено для того, чтобы превратиться в китч»[1].