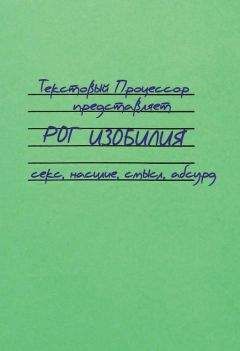

Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей

Итак, Бахтин включается в наметившееся движение и придает ему настоящий размах. Во-первых, он принимает участие в советском споре о гротеске и подытоживает его, не оставляя его почвы — «классового взгляда» на смеховую культуру, но занимая позиции времен Луначарского. Во-вторых, он расширяет рамки спора, возвращая в него теорию карнавализации Евреинова, теорию двух гротесков Мейерхольда. В-третьих, после многолетней замкнутости советской культуры на самое себя он снова вводит спор в самый широкий международный контекст (хотя и тут, как мы видели, он отнюдь не одинок).

Не толковать или критиковать бахтинское учение (о нем столько сказано), а уточнить контекст, достроить его новыми или малознакомыми и забытыми материалами — такова еще одна цель этой статьи.

Бахтин осуществляет новый синтез немецкого и французского понимания гротеска. Но его концепция восходит и к другим источникам.

Возьмем одну из ее главных тем: площадность гротеска (доказательство его публичности и народности), проявляющуюся и в обсценности образов, и в символической реабилитации половой и низкой телесности, и в вульгарности речи. Рабле поставляет материал для рефлексии во всех аспектах. В науку об искусстве путь обсценному открывает, по-видимому, Карл Розенкранц — в знакомой нам Эстетике безобразного. Но вполне возможно, что у Бахтина был и другой пример, вне этой вечной «французско-немецкой оси». В 1947 году вышла книга Эрика Партриджа Непристойности Шекспира. Бахтин не мог о ней не знать — она послужила сталинской критике окончательным доказательством маразма буржуазного общества: «Ученый англичанин вычислил, что Гамлет менее непристоен, чем Отелло, но более непристоен, чем Макбет (…) Непристойности — вот единственное, что интересует этого, с позволения сказать, „ученого“, его хозяев и читателей в великом наследии гениального Шекспира — их соотечественника»[243]. Насколько я понимаю, Партридж первым показал семантико-риторическую структуру шекспировского уравнения сексуальности и поэтического творчества. От его работы мог отталкиваться (даже и полемически) Бахтин в своем анализе функций площадной речи. Для нашей статьи не столь важна книга Партриджа (хотя она сохраняет значение, продолжает переиздаваться и содержит ряд любопытных данных для сопоставительного анализа), сколь появление в контексте, который мы выстраиваем, Шекспира — со времен романтизма признанного классика литературного гротеска наряду с Данте и Рабле — и английской линии «гротесковедения», испытавшей разные влияния и вместе с тем оригинальной. Эта область необъятна; мои познания в ней ограничены; но позволю себе по-дилетантски обратиться к ней для завершения моей затянувшейся статьи.

Писавший в конце XVII — начале XVIII века, задолго до появления больших просветительских и романтических теорий, маркиз Шефтсбери видел в гротеске род «рипарографии» (rhyparography, от греч. ο¸νπαο¸óζ «грязный»), занятой изображением, нередко карикатурным, низких аспектов жизни. Рипарографию он находил у фламандских живописцев, не ценил как таковую, но находил плодотворной возможность проникновения ее в героические жанры, как у Рафаэля, когда среди гомерических персонажей появляется фигура повара или фарисея[244]. Вместе с тем Шефтсбери расширил понятие гротеска, поставив его в зависимость, с одной стороны, от религии и этики, а с другой, от способности воспринимать мир. Всякий раз, когда в поисках удовольствий и второстепенных красот разум теряет из виду прекрасно-божественное, он заполняется гротескными образами. Бывает, что художники как бы надевают искажающие очки: любую вещь, все самое серьезное, высокое они видят в бурлескном виде. Это состояние соответствует замешательству чувств и понятий, слабости веры, проявлению древних страстей, когда-то выражавших себя в приапических оргиях, в вакханалиях: «гротеску внешнему неоткуда браться, как из гротеска внутреннего», «что такое атеизм, если не гротеск природы?» [245].

В отрывочных записках Шефтсбери складывается уже почти бахтинская характеристика гротеска: вакхичность, антигероичность, нарушение канонов прекрасной формы, недостаток религиозного чувства. Для наших целей важно, что гротескное по Шефтсбери не только один из художественных приемов или жанров, а видение, обезбоженное видение мира (читая о художниках, лишившихся способности воспринимать все в мире иначе как в свете гротеска, нельзя не подумать о Гоголе). Вряд ли нас удивит, что такое видение осуждается маркизом: его позиция близка позиции «официальной культуры» по Бахтину.

Ряд намеченных Шефтсбери положений были развиты с большой силой Джоном Рескином. Многим обязанный немецким романтикам, он был одним из вдохновителей модернизма, прекрасно известным в России Серебряного века. Его влияние было прямым: его читал Толстой, его переводили, о нем писали, — и косвенным: благодаря увлечению английской культурой от прерафаэлитов до Уильяма Морриса и Оскара Уайльда.

В разговоре о Бахтине, насколько я смог убедиться, к Рескину не обращаются. Его мысли о гротеске, изложенные в Камнях Венеции (1853), как видно, вышли из моды; ссылки на них мне не попадались даже у англоязычных исследователей (хотя возможно, ими пополнится специальная литература о Рескине, мне неизвестная), а в обзорах истории гротеска, за редкими исключениями[246], для них не хватает места. Без рескинской теории, однако, искажается весь контекст. Она весома и сама по себе, и как субтекст других концепций, в том числе и русских, а среди них — таково мое предположение — и бахтинской.

V

Здесь не может быть речи о подробном пересказе и серьезном комментарии. Постараюсь упростить богатое содержание текста, по возможности не искажая. Такая редукция в какой-то мере оправдана: несмотря на многословие, заданное эмоциональным и поэтическим стилем, умозаключения Рескина построены с завидной четкостью и логикой. Не имея доступа к русскому переводу, решаюсь перелагать по-своему (цифры в скобках обозначают страницы английского издания [247]). Во избежание недоразумений, для возможной проверки и просто ради удовольствия чтения ряд цитат выведен по-английски в сноски.

Глава о гротеске входит в последнюю часть книги, ту, где рассказывается об упадке венецианской культуры. Открывает главу описание карнавала XIV века на фоне готического великолепия, замыкают — размышления о типах национального остроумия, о смехе в быту. Рескин сильно ощущает взаимопроникновение искусства и повседневной жизни, веры, реальности общественной, личностной, вещной. Переходя от одной области искусства к другой, от скульптуры к живописи и литературе, он особенно внимателен к архитектуре. И в основу построения он кладет мысль об участии в искусстве людей труда: строителей, каменщиков, резчиков. Рескин констатирует, что гротеск охотно используется в формах орнамента, имея в виду декорацию вообще: украшения, шпили, балконы, башенки и «тысячи других форм, возникших под воздействием радостной энергии необразованных умов» (133–134). Говоря об искусстве орнамента, Рескин нисколько не принижает его роли, полагая, что оно способно «давать самые высокие уроки, выражать самые глубокие истины» [248], — тут один из источников идеализации средневекового цеха, ремесла, мастерства, типичной для прерафаэлитов, потом перекочевавшей в утопию Морриса, в течение модерн, в русский модернизм.

Большое искусство и искусство орнамента, искусство как творчество и как труд, искусство как всепоглощающее дело жизни и как «побочная деятельность» [249] — эта серия противоположных, но связанных между собой наподобие сообщающихся сосудов категорий размечает пространство действия гротеска.

Сразу же образуется другая серия оппозиций. Кроме того, существуют два гротеска: sportive grotesque — игровой, забавный (рискну перевести: «потешный») и terrible grotesque — поражающий страхом. Причем это не столько разные виды, сколько разные аспекты сложного явления: «почти всегда в гротеске сосуществуют два элемента: один игривый, другой пугающий (…) Вряд ли найдутся примеры, в которых эти два элемента не смешивались бы. Не много найдется гротесков забавных, чтобы не падало на них ни тени страха, но и не много найдется столь ужасных, чтобы при взгляде на них исчезала и мысль о шутке» [250].

Какой бы ни была доминанта гротеска, шутливой или пугающей, он может воплощаться в высоких и низких формах (126). Так, благородный гротеск в его смеховой форме будет отличаться от низменного потому, что «создатель первого знает глубину того, над чем он смеется, второй же возникает под рукой того, кто не чувствует и не понимает ничего и смеется над всем смехом глупца» [251].