Роберт Уилсон - Иштар Восходящая

Я заговорил с ней. Она вздрогнула, увидела меня и, вскрикнув: «Дэйви, родной мой мальчик!» — бросилась мне навстречу, опустилась возле меня на колени, поцеловала меня и, положив мою голову себе на грудь рядом с приютившимся там крошечным созданием, прижала его ручку к моим губам.

О, зачем я не умер в ту минуту! Лучше было мне умереть тогда, с сердцем, переполненным такими высокими чувствами…

Это сейчас подобная сентиментальность вызвала бы смущение вроде того, что во времена Диккенса испытывали, случайно застав сексуальную сцену. И ещё — если кто-то попытается не обращать внимания на смущение, он тем самым затронет глубочайшие переживания читателя — только проницательное и тонкое понимание этой сцены будет единственно достойным восхищения. Желание укрыться у материнской груди от жесткой «морали» и длани наказующей отца или бога — это настолько сильная и яркая тенденция, что ее вслед за Фрейдом фиксирует подавляющее большинство психоаналитиков. Пока мы не поймем, что одна наша часть нуждается в таком укрытии всякий раз, когда мы ласкаем женскую грудь, мы будем заниматься любовью в такой же темноте, как и наши родители, запершись в спальне. Только у них темнота была физическая, у нас же она будет психологическая.

Мордстоун позже возвращается на сцену, подвергая Дэвида очередным издевательствам. Один католический священник как-то пожаловался, что грудь актрисы Джейн Расселл нависает «словно грозовая туча» над каждой сценой фильма «Изгой»; грудь же матери Дэвида подобно солнцу освещает сгущающуюся с появлением Мордстоуна тьму, от которой Дэвид освобождается лишь в самом конце повествования, разоблачая жестокость, лицемерие и плохо скрываемый садизм викторианских методов воспитания детей.

Интересно отметить (хотя это вряд ли было сделано Диккенсом сознательно), что вторая часть имени Мордстоуна олицетворяет жесткие, «каменные» принципы анальной персоны, а первая наталкивает на аналогии с французским merde, экскрементами.

Способность Диккенса трогательно рассказывать о том, насколько жестоки были способы воспитания детей у Мордстоуна позднее привела к распространившейся либерализации в этом вопросе и, как следствие, — к педагогике доктора Бенджамина Спока. Такой же результат, как бы то ни было, был достигнут вследствие тонкой психологической атмосферы, царившей во всех, кроме наиболее «прогрессивных» семей; история Дэвида Копперфилда нас сейчас притягивает именно потому, что мы все в той или иной степени прошли через что-то подобное. Мы не смогли перенести наши детские привязанности и оральные привычки во взрослую жизнь, как это сделал Иисус; они все были подавлены моральным «созреванием». Поэтому, когда мы сталкиваемся в своей жизни с такими оральными типами, они выглядят в наших глазах не копиями Иисуса, а какими-то нелепыми карикатурами на него. Эти люди ревностно и даже злобно оберегают свою оральность, даже не пытаясь интегрироваться во взрослый реализм, но используя ее для того, чтобы затормозить, отсрочить созревание.

Надо, впрочем, сказать, что далеко не все оральные привычки, проявляющиеся в зрелый период жизни, обязательно являются отклонениями. Многие из нас слышали выражение: «Самый счастливый человек тот, кто умеет прощать» (поймут это на самом деле только те, кто на самом деле научились прощать других), а ведь прощение и милосердие это прямые следствия оставшейся в нас оральности. Полностью анальная личность никогда и ничего не прощает — что объясняет, кстати, почему консерваторами (анальными в абсолютном большинстве) был избран в качестве своего символа слон как олицетворение хорошей памяти.

Оральность тесно связана и с сексом (Возможно, впрочем, что сейчас это говорит во мне сильный оральный компонент, который я не могу даже вообразить у полностью анальной личности. Такие люди, на мой взгляд, не могут быть хорошими сексуальными партнерами).[3] Как отмечал Фрейд, оральность распространяется не только на «грудные» ассоциации, но и на поцелуи — ведь то, что мы называем просто «поцелуем», является удивительным по своей глубине проявлением чувств. На самом деле, за громоздкой и серьезной терминологией Фрейда в «Трех очерках по теории сексуальности» мы видим, что его чрезвычайно забавляет тот факт, что в ту эпоху поцелуй в губы отклонением не считался, а вот орально-генитальный контакт или попросту оральный секс определенно выходил за рамки дозволенного. Если же мы допустим, что традиционный половой акт был единственным сексуальным развлечением, заповеданным Богом человеческим существам, то в таком случае получается, что оральный секс это лишь один шаг в сторону от нормы, в то время как обычный поцелуй в губы — это уже два шага и оттого несомненное извращение. Про покусывание ушных мочек я вообще молчу…

Фрейд также пишет, что есть нечто странное в реакции обычного мужчины, когда он случайно воспользовался зубной щеткой жены, — он испытывает отвращение, и это несмотря на то, что за несколько минут до этого с наслаждением целовал ту же самую супругу.[4] Альфред Кинси, американский биолог и энтомолог, исследовавший также взаимоотношения полов, позднее указывал на точно такое же отвращение по отношению к куннилингусу или фелляции: люди считали, что при таком контакте легко подхватить какой-нибудь вирус, на что Кинси невозмутимо возражал, что при поцелуе в губы вероятность заразиться чем-либо гораздо выше.

Как прекрасно было известно Фрейду, большинство так называемых «причин» неприятия оральных привычек были следствием рациональности сознания современного человека. Один испугался, стараясь даже не думать о таких вещах, вслед за ним так же поступил и второй, а уже только потом были выдуманы «причины» не делать так-то и так-то, разной степени убедительности (Флобер писал об одном молодом мужчине, который избегал проституток, опасаясь венерических заболеваний и «самой прекрасной гонореи, которую могут подарить их возлюбленные сердца»). Вообще, отвращение к удовольствиям можно считать прямым следствием насилия над личностью в раннем детстве, не важно кем: родителями, старшим братом, учителем и так далее. Следы такого насилия остаются в душе надолго, если не на всю жизнь. Вышло бы довольно забавное эссе или даже целая книга о том, какие причины придумывает человек, чтобы не пробовать марихуану, ходить на работу, которую глубоко ненавидит, подчиняться очевидно идиотским да еще и необязательным правилам и делать многое-многое другое. Кроме некоторых случаев, когда человеку может угрожать реальная опасность, большинство наших страхов просто абсурдны и надуманны. Как старая университетская песня сводит все проблемы онтологии к эмпирицизму а-ля Дзен:

Мы здесь, потому что мы здесь,

потому что мы здесь, потому что мы здесь…

— так и мы можем сказать, что

Мы боимся, потому что боимся,

потому что боимся, потому что боимся…

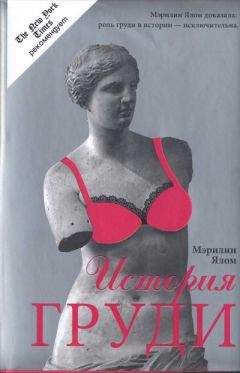

К счастью, страхи, отражающие проблемы «ниже пояса», не настолько ярко выражены, как грудные. Я как-то читал, уже не помню, где — в колонке Энн Ландерс или в каком-то Dear Crabby, о женщине, которая не позволяла своему мужу полностью удовлетворяться во время любовного акта, считая, что это может привести к раку груди. Я бы посоветовал ей почитать Фрейда, чтобы убедиться в своей неискренности, ибо в данном случае «причина» возникает уже после страха. Самой же выразительной формой подавления оральных тенденций в нашей культуре была настоящая фобия грудного вскармливания, начавшаяся в 1920-х годах, достигшая своего пика в 1950-х, и только сейчас начинающая медленно угасать; подробнее эта тема как следствие общей параноидальности современного общества будет рассмотрена в главе «Закрытая грудь».

Фрейдизм в течение примерно того же промежутка времени в какой-то степени тоже достиг своего расцвета, и на этот же период приходится весьма примечательная карьера доктора Эдмунда Берглера. Он был убежден, что все человеческие неврозы и отклонения берут свое начало в желании обладания грудью — в довольно своеобразном аспекте, впрочем. Как пишет д-р Берглер, младенец ощущает неразрывное единство с соском, а то, что этот благодатный предмет является частью другого существа — матери, становится для него однажды шокирующим открытием и колоссальной травмой. Хуже того, мать может в любой момент сосок отобрать либо не давать этот «рог изобилия» вовсе. Отсюда, делает вывод ученый, и идет желание отомстить, являющееся скрытым мотивом всех последующих жизненных действий.

На первый взгляд, все это звучит не более странно других фрейдистских теорий, однако д-р Берглер еще только начал, дальше его концепция становится все более сложной и удивительной. В своей работе «Деньги и подсознание» он доказывает, что любой пациент, который сталкивается с высокой платой за лечение, отказывается платить, словно наказывая врача за то, что он прав. В Моде и подсознании есть одна мысль, которая мне очень нравится: женская одежда сейчас так плохо и безвкусно выглядит потому, что дизайнеры, которые все поголовно геи, так мстят своим матерям за то, что в детстве у них отбирали грудь; женщины же, эти милые крошки, на самом деле скрытые мазохистки, втайне увлекающиеся самобичеванием. В книге Ложный пол он доказал, что всё «нормальное», по мнению Кинси, абсолютно и бесспорно есть в той или иной степени отклонение; он уточнил, кстати, что только «миссионерская позиция» (или то, что гавайцы называют «мужчина сверху») единственно правильная. В работе Писатели и бессознательное он утверждает, что любой, кто пишет книги, является латентным гомосексуалистом потому, что автор обсасывает слова и упивается ими так, как «обычные» геи наслаждаются фелляцией, фаллос им в данном случае заменяет грудь. Весьма забавно то, что на обширных просторах своих текстов он постоянно подчеркивает: все критики его теорий — которых было предостаточно в психоаналитических и психологических кругах — все по-своему ненормальны и только скрывают это. В свете всего сказанного совершенно неудивительно, что он стал объектом ненависти номер один Фронта освобождения геев, и это действительно печально, потому что кое в чем он оказался прав, несмотря на легкую скандальность своих выводов.