Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

Наличие в советской культуре этой второй составляющей проявлялось и в возникших в те годы советских любительских рок-группах — не только в их музыке, но и в их текстах, и даже названиях. Эти группы в корне отличались от «профессиональных» государственных ВИА (вокально-инструментальных ансамблей), репертуары и эстетика звучания которых контролировались гораздо сильнее и были просты и предсказуемы. Это же касалось и названий государственных ВИА — «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Веселые ребята», «Песняры», «Добры молодцы», «Самоцветы» и так далее. В отличие от них многие любительские рок-группы любили экспериментировать и со звуком, и с текстами, и с названиями, часто опираясь на традиции серьезной русской или зарубежной поэзии. Большинство из них подбирало себе названия, связанные с воображаемыми мирами — с другим временем и пространством, фантастическими существами, иными формами жизни. Если поначалу это были в основном английские названия (см. главу 5), то в 1970-х — начале 1980-х годов стало появляться все больше русских названий — «Аргонафты», «Мифы», «Зеркало», «Аквариум», «Машина времени», «Зеленые муравьи», «Джунгли», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Наутилус Помпилиус».

Нестандартное звучание их музыки преломляло советскую повседневность и трансформировало ее смыслы, что делало эти группы интересными для многих представителей последнего советского поколения. Эта музыка стала еще одной эстетической формой, которая открывала возможность для творчества и воображения, не требуя при этом ни выражать поддержку системе, ни находиться в активной оппозиции к ней. Многим любителям этой музыки из последнего советского поколения она позволяла думать о «глубоких истинах» и вечных, универсальных проблемах, а не о конкретных политических реалиях их существования[262]. Людям же, подобным Александру, эта музыка давала возможность размышлять о воображаемом мире будущего, который отличался от его описания в советском авторитетном дискурсе, но был, тем не менее, окрашен верой в коммунистическую идею и авангардным желанием разорвать застывшие каноны. Многие современники Александра тоже рассуждали о духе раннего авангарда и футуризма в эстетике современной рок-музыки. Николай Гусев — в позднесоветский период участник знаменитых групп «Странные игры» и «АВИА», — объясняя свой интерес к западной рок-музыке, тоже подчеркивал ее связь с культурным авангардом революционных лет: «Меня всегда интересовал авангард 1920-х годов, который для меня находится на одном уровне с панк-роком в его более серьезных и качественных проявлениях, задачей которого является разрушение всех преград. Советский авангард 1920-х, конструктивизм, Эль Лисицкий и т.д. — все это было огромным прорывом, мощным ударом молота по наковальне»{417}.[263]

Глава 7.

ИРОНИЯ ВНЕНАХОДИМОСТИ.

Некроэстетика, стёб, анекдот

Художником становятся вот какой ценой: все, что все прочие «нехудожники» именуют формой, воспринимаешь как «содержание», как само дело. Тем самым, конечно, оказываешься в перевернутом мире: ибо отныне всякое содержание становится для тебя чем-то формальным, — включая и саму жизнь.

Фридрих Ницше, 1901 год{418}Митьки

«Митьки никого не хотят победить» — гласил лозунг группы художников, появившейся в Ленинграде в начале 1980-х годов. Об этой группе уже немало написано, и мы не будем останавливаться на их живописном творчестве. Посмотрим лишь на некоторые стороны необычного, ироничного поведения, которое они придумали, описали, мифологизировали и во многом воплотили в свою ежедневную жизнь. Обратимся мы и к другим примерам подобного ироничного поведения, включая те, которые к художественной деятельности вообще никакого отношения не имели и были куда менее экзотичными, чем поведение Митьков, но все же были связаны с ним общей культурной логикой, возникшей в этот период. Некоторые из этих примеров относятся, скорее, к крайним проявлениям такого поведения и отношения. Как и в предыдущих главах, взгляд сквозь призму некоторых крайностей поможет нам с новой стороны взглянуть на принцип вненаходимости[264] — принцип, который являлся, как мы писали выше, центральным принципом взаимоотношения с системой в период позднего социализма и который в той или иной степени практиковался большинством советских граждан.

К примерам того, как принцип вненаходимости проявлялся в повседневности, относятся всевозможные, хорошо известные тактики получения максимально большего количества того, что можно назвать «символическим свободным временем» — временем свободным от взаимодействия с ритуалами и высказываниями авторитетного дискурса системы. Некоторые представители последнего советского поколения предпочитали устраиваться на малооплачиваемую и неквалифицированную работу в качестве кочегаров, дворников, гардеробщиков, техников теплоцентров и так далее. Такая трудовая деятельность удовлетворяла закону об обязательной трудовой занятости и обеспечивала человека минимальными, но достаточными для скромного существования средствами. И одновременно она давала человеку большое количество символического свободного времени. Это проявлялось как непосредственно в рабочее время (обязанности такого сотрудника были просты и минимальны, а общественная жизнь на подобных должностях была сведена к минимуму), так и между сменами (график работы был обычно организован по принципу одной длинной смены, иногда длящейся целые сутки, с большим количеством выходных между сменами). Таким образом, относительное свободное время появлялось и на работе, и вне работы. Тратилось оно по-разному — у кого-то на художественные или интеллектуальные занятия, чтение, музыку, рисование, у кого-то на личную жизнь, у кого-то на общение с друзьями. Большинство членов групп, подобных тем, о которых речь пойдет ниже, тоже были заняты именно такой трудовой деятельностью.

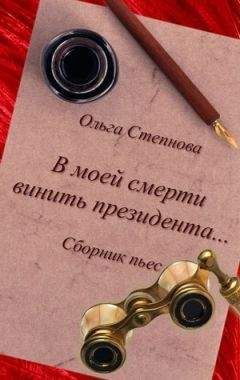

Рис. 36. Обложка книги «Митьки: описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским» (1990). Этот рисунок Флоренского относится к началу 1980-х гг.Как-то осенью 1983 года художник Владимир Шинкарев, один из членов группы художников «Митьки», во время рабочей смены в своей котельной написал небольшой манускрипт, в котором рассказывалось о жизни его друзей по группе[265].

По словам Шинкарева, в его планы входило не создание точного описания реальных событий и героев, а передача подчеркнуто беспечного и веселого отношения к жизни, которое выработалось среди его друзей, но никем пока не было сформулировано в виде некой философии жизни. Являясь литературным гротеском, текст Шинкарева все же довольно точно передавал общий дух «митьковского» существования{419}. Кроме того, Шинкарев воспринимал свой текст «не только как описание, но и как некое руководство к жизни», хотя он и не рассчитывал на то, что кто-то действительно начнет применять его подобным образом[266].

Персонаж, который выводится в тексте Шинкарева, — некий «истинный Митек» — работает в котельной, занимается своими делами и абсолютно не в курсе того, что происходит в окружающем его «большом» мире. Он не следит за новостями, не читает газет, не смотрит телевизор. Его не заботят карьера, деньги, социальный успех. К своему здоровью он тоже относится спустя рукава. Его взаимоотношения с обществом ограничены небольшим набором действий, которых просто не избежать. Например, если он ходит в магазин, то делает это в крайнем случае, для покупки базовых продуктов питания. И знает он о существовании лишь пары соседних магазинов, один из которых — винно-водочный. Согласно тексту, физиологические потребности Митька крайне просты и незамысловаты, и на их удовлетворение уходит мало средств и усилий: «Митек, конечно же, зарабатывает в месяц не более 70 рублей в своей котельной (сутки через семь), где он пальцем о палец не ударяет, ибо он неприхотлив: он, например, может месяцами питаться только плавлеными сырками, считая этот продукт вкусным, полезным и экономичным, не говоря уж о том, что его потребление не связано с затратой времени на приготовление»{420}.

Согласно другому рассказу из текста Шинкарева, один героический Митек изобрел быстрый и недорогой способ приготовления большого количества пищи на месяц вперед, для экономии времени и денег: «Этот Митек покупал 3 кг зельца (копеек 30 за кг), 4 буханки хлеба, две пачки маргарина для сытности, тщательно перемешивал эти продукты в тазу, варил и закатывал в десятилитровую бутыль. Таким образом, питание на месяц обходилось ему примерно в 3 рубля плюс большая экономия времени»{421}.