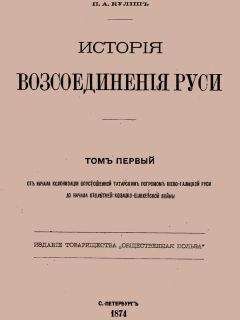

Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 1

Обзор книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 1

ИСТОРИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ РУСИ

Том первый

От начала колонизации опустошенной татарским погромом киево-галицкой руси до начала столетней казацко-шляхетской войны

Издание товарищества "общественная польза"

С.-Петербург

1874

Типография товарищества "общественная польза", по мойке, № 5

Но Бог избрал безумное мира, дабы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, дабы посрамить сильное; И незнатное и уничиженное и ничего незначущее избрал Бог, дабы разрушить значущее.

Первое послание к Коринфянам, гл. I, ст. 27, 28.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Представляемая, как говорится, на суд публики книга, в глазах автора, есть только набросок того, как, по его мнению, должна быть написана история его родины. Еще недавно он был далек от мысли — издавать ее в настоящем виде; но, зная, как часто наши планы остаются без выполнения, решился, вместо достижения идеала, носимого в уме, высказать несколько мыслей, на которых, как ему кажется, может быть утверждена фабула истории южнорусского мира, то есть все, что составляет внешнюю, показную, так сказать, анекдотическую часть ее. Если автор потерял от этой решимости что-нибудь из удовольствия, какое доставляет уму работа, совершающаяся без свидетелей, то, с другой стороны, умственное общение с читателями доставит ему помощь, без которой, может быть, он никогда не довел бы предпринятого труда до его окончательной формы.

Да не подумает кто-либо, что это "Предупреждение" имеет целью — защитить книгу от строгости специалистов. Не только строгая, но и враждебная критика полезна для историка. Вредить историку могут одни неумеренные похвалы со стороны людей, которые развиты меньше самого автора и, в простоте неведения своего, восхищаются тем, что соответственно развитой читатель молча в нем осуждает. Ничего нет опаснее для самосовершенствования историка, как попасть на вкус большинства и наслаждаться единодушным его удивлением работе, которую могут оценить по достоинству только немногие. С того момента, в который праведник уверует в свою святость, он перестает приближаться к идеалу святости, поставленному перед нами Евангелием. С того момента, в который историк предпочтёт громкое одобрение многих строгому суду меньшинства, он останавливается в своём самосовершенствовании.

Что касается до предлагаемой книги, то автору, более нежели кому-либо другому, видны неполнота eе объема, эскизность некоторых частей и недостаток соразмерности между ними. Но в науке истории ценится не столько доконченность всего труда, сколько проникновение в действительное положение вещей хотя в некоторых моментах изображаемого времени. Если автор "Истории Воссоединения Руси" проложил хоть какой-нибудь путь к точному уразумению, как было, и почему так, а не иначе, было то, что его предшественники понимали сбивчиво, — он уже не напрасно трудился. Намеченный, хотя бы и не проложенный, им путь к уразумению былого заглохнуть не может. Пойдут в том же направлении люди более способные, более сведущие, более энергические в деле духовной свободы, алкание которой выражается умственными работами вообще и историческими трудами в особенности. Пока тяготеет над нами непонимание нашего прошедшего, в обширнейшем смысле этого слова, до тех пор мы не можем действовать свободно (а это значит — с полным самосознанием) в настоящем и, в некотором смысле, лишены будущего, так как оно вырабатывается настоящим. Пока не выяснится для нас пройденный уже нами путь, до тех пор мы - рабы, лишенные самосознания (в том собственно и состоит рабство); до тех пор мы не ведаем, что и как нам делать; следовательно, будущность свою предоставляем устраивать кому-то другому. И вот в этих-то видах автор предлагаемой книги приносит в общий склад свою скромную долю труда, возложенного на наш век и на наше общество. Не жажда "суетной славицы", а жажда духовной свободы заставила его появить свою работу раньше возможной для него доконченности. Может быть, она послужит хоть к тому, что некоторые дела, сданные, по рассмотрении историками, в архив, еще раз потребуются из архива к пересмотру.

Необходимо сказать слова два и о заглавии книги. Воссоединение Руси совершалось, по частям, в короткие моменты; но то были только результаты предшествовавшей жизни народа, итоги, подведенные к прежней его деятельности. Нельзя приписывать, например, деяний 1654 года тем только лицам, которые совершили их. Они, эти лица, были вынуждены совершить их, вынуждены и нравственно, и вещественно; а те сложные силы, которые заставили их поступить известным образом, развивались в течение долгого времени и находились в зависимости от множества обстоятельств, по видимому, не состоящих ни в какой связи с актом воссоединения. Поэтому эпоха Богдана Хмельницкого недостаточна сама по себе для того, чтоб объяснить слияние русского мира воедино, и о "важном значении" Хмельнитчины напрасно мы будем говорить, пока не уясним себе этого по преимуществу казацкого эпизода русской истории изучением общего хода дел во времена предшествовавшие. Вот почему, желая изобразить воссоединение Руси, автор должен был представить все, что готовило издавна этот великий акт, с такою полнотою, какая только для него возможна по его научным средствам; вот почему "История Воссоединения Руси" у него — вместе с тем и история края, от начала его отдельного существования.

Несколько предварительных слов

Есть нечто оправдательное в торжестве даже и грубой силы над бессилием ее противников, если это торжество идет прогрессивно и не изменяет своему характеру в течение целого ряда столетий. Зрелище природы, в самых грандиозных и в самых малых ее размерах, успокаивает наше чувство, возмущающееся против этой мысли, которая на каждом шагу сказывается нам в живых примерах. Такое оправдывающееся своею последовательностию торжество представляет Русь относительно Польши. Первая имеет в своей истории много антипатичного для ума, питаемого новыми человечными идеями; вторая, напротив, в исторической жизни своей, часто пленяет ум наш своими деяниями. Обращение русских людей в католичество, а тем самым и в польскую национальность, едва ли следует объяснять одними материальными выгодами, родственными и другими связями, принуждением и соблазнами, которые весьма искусно устраивали для них ревнители папизма. Перечитывая исторические памятники польского былого, русский человек нашего времени, — по крайней мере такой, как пишущий эти строки, — не раз пожалел, почему ему не было дано родиться поляком в такой-то период времени, чтобы вместе с поляками насладиться тогдашней, пленительной издали, жизнью. Само собою разумеется, что одной минуты самоуглубления достаточно для рассеяния этой иллюзии. Но не так легко та же иллюзия рассеивалась во времена оны. Польша увлекла вслед за собой цвет русской молодежи, увлекла в свою национальность лучшие, если не все, таланты русские и, при их свежем содействии, прославила имя польское в войне, во внешней и внутренней политике, наконец и в самой литературе. Остались на древнем русском займище — или закоренелые в отеческих преданиях, так сказать, фанатики-староверы, или люди, неспособные увлекаться лучшим посреди своего худшего, или, наконец, мало размышляющая масса народа, исправлявшего низшую службу житейскую. Что в этой массе не было места высоким общественным добродетелям, в том согласится каждый, кто изучил в Украине хоть одно село, наполненное так называемыми панками, полупанками и мужиками. Что тут порывы к захвату и насилию регулировались одним отпором, это ясно для каждого, кто занимался скотоводством: ибо низшие существа приводят нас своею жизнью к уразумению высших гораздо больше, нежели наоборот. Просветительное слово любви и мира, обходящее, вот уже своро два тысячелетия, моря и земли, понималось тупо, превратно и при отсутствии культуры, не оказывало того действия на жизнь, какое оказывает оно так очевидно, например, в культурно развитом семействе, когда исходит из разумных уст отца и матери. Коротко сказать: картина жизни была немного разве отраднее той, какую представляет мир зоологический. Но этот безотрадный состав южнорусского общества заключал в своей, так сказать, сути то самое относительно будущего, что заключает в себе жолудь по отношению к великанскому дубу, исключающему менее сильные древесные породы и дающему под широкою сенью своею приют лишь низкорослым. Как ни мало либерального в этом воззрении, но, смиряясь перед силою вещей в мироздании, невольно соглашаешься с мнением английского экономиста: что вообще о людях следует судить по тому, в чем они успели, а не по тому, в чем они потерпели неудачу. Суд a posteriori — беcпощадый суд, и эту беспощадность приходится историку применять к падшей Польше, как бы ни льнули к ней его гуманные симпатии. Для нас, русских людей, тем затруднительнее строгое осуждение польского прошедшего, что политическая система польская поглотила так много наших предков, и притом таких, которыми всего более могли бы мы гордиться. Точно как-бы торжествуя над падением наших напастников (а это запрещал человеческой душе уже и Гомер), мы постоянно отдаем предпочтение, тому, что делали русские, перед тем, что делали поляки. Но это на суде истории делается не по иному чувству, как по сознанию праведности жизненного начала сравнительно с началом не столь жизненным, — конечно в области духа, а не материи, в области идеи, а не формы. Настанет время и для суда над судящими; они в свою очередь уступят место более жизненному элементу в развитии человечества, и ошибки в их убеждениях обнаружатся тогда перед всеми; но для наших современников мы обязаны высказывать наше нынешнее мнение о былом польско-русском прямодушно, даже и под опасением, что его примут за грубость торжествующей силы.