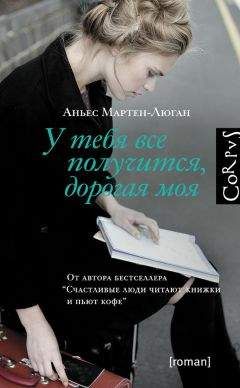

Дом на берегу океана, где мы были счастливы - Мартен-Люган Аньес

Воспоминания расстреливали меня в упор, и стоило мне закрыть глаза, как перед ними вставала она.

Она.

Как Натан, не знакомый с муками страсти, сумеет разобраться в причинах, толкающих меня к саморазрушению? Мне бы очень хотелось обладать благородством и храбростью, необходимыми для того, чтобы поделиться всем с ним, обо всем рассказать, во всем признаться. Но я на это не способен. И я опасался, что перестану себя контролировать, если поддамся ему. Я не верил в освобождающую силу слова. Моя исповедь только сделает все реальным и подействует разрушительно.

А еще я боялся, как бы он не отдалился от меня. Само его присутствие, которое я еще недавно отвергал, сделало меня зависимым от него. Я искал сына по дому. Любовался его наивностью, молодостью, юношеской силой, надеждами Натана на лучший мир. Тот, в котором его отец обретет покой… Он ослабил мою решимость покончить со всем. Прививка человечности, которую он мне сделал, защищала его от моего конца, хоть я и был готов к нему.

Может, я состарюсь, искупая свои грехи, ради спасения Натана?

Мне оставались лишь музыка и алкоголь, чтобы не сломаться окончательно.

– Папа?

А сын, ради которого я пожертвовал своей смертью, обязан оставить меня в покое!

Он походил возле рояля, так и не рискнув дотронуться до него.

– Ты собираешься снова выступать?

– Ты забыл, что у меня больше нет агента?

– Это сложно забыть…

И действительно, Натан очутился в первом ряду зрителей, когда я разорвал наше сотрудничество. Идиот агент – при содействии Кароль – рылся в моих партитурах. Оба постоянно давили на меня, требуя, чтобы я продолжал сочинять музыку. “Пора придать новый импульс твоей карьере”, – снисходительно напоминали они. Эти двое окончательно сошлись, и он даже больше не скрывал от меня, что спит с моей женой. Ну если им так нравится… По их представлению, стоит мне себя заставить – и вдохновение вернется. Они вообще ничего не понимали. Твердо вознамерившись вынудить меня сдаться, они постарались найти мои старые сочинения и наложить на них лапу. И им это удалось. Они отыскали те вещи, которые ни один из них никогда не слышал и никогда не должен был услышать. Ничего удивительного, ведь они принадлежали ей, Ей. Воспользовавшись моим минутным невниманием, эта жалкая личность – мой агент, все же немного умевший играть, – осмелился сесть за мой рояль и попытался разобрать написанное. Хотя он фальшивил и с трудом понимал мой почерк, я сразу узнал эту прелюдию. Я бы меньше страдал, воткни мне кто-нибудь кол в сердце. Кароль, которую я не выносил уже долгие годы, по-идиотски зааплодировала. Она была жалкой в своей глупости. Натан, которому тогда едва исполнилось тринадцать, умолял их прекратить, кричал, что они не имеют права. Я уже давно предупредил его, что он не должен никогда касаться моих нотных записей, особенно этих. Они были священными. Сын рыдал от ужаса в ожидании моей реакции. И он боялся не зря. Я бросил на него умоляющий взгляд и с трудом выдавил: “Уйди, Натан”. В душе я взывал к нему: “Защитись от меня”. Он отступил. Но недостаточно далеко, только до меня это дошло слишком поздно.

Черная завеса опустилась перед моими глазами, череп просверлила такая сильная боль, какую я редко испытывал, и я полностью утратил контроль над собой. Я всегда берег руки, но тут вытащил агента из-за рояля и отшвырнул его. Я ударил его и продолжал бить и бить. Он защищался, но ничего не мог противопоставить ярости, завладевшей всем моим существом. Я избивал его, чтобы освободиться от своего гнева, от страданий, от одиночества, которое много лет не покидало меня. Я наносил удар за ударом, чтобы забыть, что эти люди испачкали самое прекрасное, что у меня когда-либо было. Остановить этот порыв безумия не могли ни вопли Кароль, ни отчаянные рыдания Натана, умолявшего меня прекратить. Когда этот тип перестал шевелиться, я набросился на мебель и стал крушить все, что попадалось под руку, пощадив только рояль. Чтобы угомонить меня, понадобилось четверо мужчин и несколько шприцев с транквилизаторами. За этим последовали госпитализация в закрытую психиатрическую лечебницу, где я пробыл почти год и где играл для других безумцев, развод, дорого обошедшийся мне, и заодно крест, поставленный на карьере. Ну и возвращение в мою могилу.

– Я уверен, что если ты захочешь, с этим проблем не будет, – продолжил Натан. – С тех пор прошло пять лет, папа.

– Я выступал перед публикой больше двадцати пяти лет и, думаю, уже отдал ей все, что был должен.

– А ты не скучаешь по выступлениям?

Губы сами собой сложились в ироническую улыбку, хотя в мои планы она не входила.

Успех никогда не пьянил меня. Я просто следовал завещанию, последней воле отца. Я был обязан продолжить традицию. Войти в закрытый клуб лучших пианистов мира. И эта обязанность стала единственной целью, ведущей меня по моей так называемой жизни. Поэтому я продолжил выполнять веление отца и после его смерти. К своему несчастью, я унаследовал его талант. Некоторые даже говорили, что я больший виртуоз, чем он. Мне было на это наплевать. Желание превзойти его было мне чуждо. Я не мстил ему. Я ему повиновался. Это большая разница. Я положил конец семейному проклятию, отказавшись учить Натана игре на фортепиано, пренебрегая приказами и даже мольбами Кароль.

Факел должен был погаснуть вместе со мной.

Все эти годы, которые были бы прекрасными, если бы Она не ушла, превратились в сплошное мучение. Я ненавидел выставлять себя напоказ. Меня совершенно не интересовали поездки, кругосветные музыкальные путешествия, фестивали, на которых надо было общаться с другими участниками и хвалить их игру. Я слушал, оценивал исполнение, признавал их достоинства. Но никогда не снисходил до комплиментов. Меня обычно избегали, а значит, оставляли в покое. Похоже, меня боялись. Я всегда отказывался выступать вместе с кем-то, и это была единственная польза, которую я извлекал из своего статуса. Меня считали высокомерным, и это меня устраивало, так как защищало от сближения с кем бы то ни было.

А еще было все остальное. Самолеты, бесконечные ожидания в аэропортах, бессонные ночи в отелях, которые я проводил у окна, бесстрастно созерцая город, где выступал. Я пил и накачивался наркотиками, глотая таблетки, в поисках хотя бы крохотной передышки. Перед выходом на сцену я продолжал пить и принимать пилюли, потому что необходимость выносить прикованное ко мне внимание стала для меня настоящей пыткой. Поглощаемые препараты давали пропуск в мир, где я переставал различать что-либо вокруг. Выходя на сцену, я цеплялся взглядом за рояль, своего единственного друга и союзника, и шел к нему и только к нему, окончательно погрузившись в отчаяние. Сев за рояль, я ощущал, как алкоголь разливается по моим венам, и представлял опускающуюся на меня клетку, которая скроет меня ото всех, позволив искусственно пережить самые прекрасные моменты моего прошлого. Я улетал далеко-далеко, в божественную страну воспоминаний, где никто не мог меня достать.

– Я совсем не скучаю по выступлениям, говорю совершенно искренне, – после паузы ответил я Натану.

– Жаль, мне бы хотелось увидеть тебя на сцене. Я любил приходить на твои концерты, когда ты мне разрешал.

– Очень жаль, что разочаровал тебя, сынок.

– И нет ничего, что побудило бы тебя снова подняться на сцену?

– Я потерял единственного человека, с которым и ради которого я бы сделал это.

Да что на меня нашло? Натан имел надо мной такую власть, что вынуждал полностью утрачивать над собой контроль. Он умел разговорить меня.

– Кто это?

– Ты ее не знаешь и никогда не узнаешь.

– Она умерла?

Какая страшная мука – хоть на мгновение допустить, что ее больше нет на этом свете. Если бы мне стало известно, что ее не существует, всей любви Натана не хватило бы для моего спасения. Я прыгнул бы в ту же секунду – без сожалений и угрызений совести. Пока я не делал этого только из-за уверенности, что она продолжает дышать тем же воздухом, что и я. У меня задрожали руки, я не мог с собой справиться, дыхание стало прерывистым. Натан протянул мне полный стакан, я залпом выпил и вернул ему. Потом снова сел к роялю и ответил со всей прямотой. И со всем фатализмом.