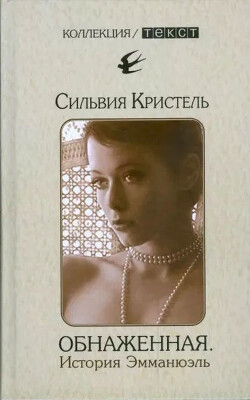

Обнаженная. История Эмманюэль - Кристель Сильвия

Обзор книги Обнаженная. История Эмманюэль - Кристель Сильвия

В 1974 году выходит фильм «Эмманюэль», который стал сенсацией и принес мировую славу 22-летней Сильвии Кристель. Отныне успех фильма и судьба актрисы — единое целое. В своей автобиографии Сильвия Кристель рассказывает о детстве, проведенном в Утрехте, о своем одиночестве и недостатке родительской любви, о строгом воспитании в пансионе сестер-монахинь и стремительном взлете творческой карьеры. Юная девушка, которая еще не стала женщиной, но уже превратилась в кинозвезду мирового класса. Но у славы всегда есть оборотная сторона. Сильвия Кристель пишет о своей жизни искренне, с грустной иронией и легкой, светлой меланхолией, придающей рассказу особое очарование.

Сильвия Кристель

ОБНАЖЕННАЯ

История Эмманюэль

Написано в соавторстве с Жаном Арселеном

Моему сыну

Амстердам, 2005

Бессель Кок — важный бизнесмен. Это видно по всему. Статный, приятный, спокойный, с живым взглядом. Он, как и мой отец, любитель шахмат, а также вкусной еды и красивых женщин. У него очаровательная молодая жена, небольшое брюшко гурмана и планы стать президентом Международной шахматной федерации.

Бессель Кок очень благороден, и — о, счастье! — он великодушно покровительствует мне, бедняжке. Мы познакомились несколько лет назад на светском ужине после вернисажа. Он пригласил меня в Чешскую Республику, на кинофестиваль в Карловы Вары, одним из спонсоров которого тогда являлся. Бессель стал моим другом и покровителем.

Этим летом он предложил мне финансовую помощь.

— Что я должна буду делать?

— Я буду обеспечивать вас в течение нескольких месяцев, которые вы посвятите осуществлению одного моего личного проекта.

— Какого рода проекта?

— Книги, — ответил он.

— Книги?

— История бывшей богини любви, ныне старой и больной голландки, живущей в квартире площадью шестьдесят квадратных метров… — Бессель Кок рассмеялся и добавил: — Подумайте…

Яркое солнце сияло над каналами Амстердама, жизнь снова давала мне короткую передышку. Я почти поправилась, появилось время пожить и подумать. Под теплыми солнечными лучами кожа слегка загорела, и на левой руке четче обозначились четыре светлеющих шрама, ровненькие, в ряд, два глубоких и два поменьше.

«Подумайте…» Слова Бесселя постоянно звучали в голове.

Я не могла оторвать взгляда от этих шрамов на руке, таких старых, почти забытых. Они были тайным кодом моего детства, а может быть, и всей жизни, кодом, который я до сих пор не могла разгадать.

Теперь самое время. Момент настал.

В середине лета я позвонила Бесселю и сказала:

— Я разгадаю этот код.

— Простите что?

— Я боялась, что все забыла после химиотерапии и не хотела вспоминать, но я готова попробовать.

— Ничего не понимаю.

— Я принимаю ваше предложение, Бессель. Я напишу эту книгу.

Снова, как и каждый вечер, едва минуло девять, проскрежетал стальными колесами последний поезд на вокзале Утрехта. День давно погас, неслышно подкралась ночь. Сегодня неожиданно ударил мороз.

— Зима пришла! — воскликнул последний клиент, заходя в натопленный отель.

Вокзал в Утрехте огромный, самый большой в Нидерландах; запутанные разветвленные переходы выводят на широкий чистый перрон.

Со всех уголков страны приезжают в центр пассажиры — на день или на месяц, на распродажу коров или на ярмарку, а то и просто подышать воздухом большого города, пожить его жизнью, его суетой и надеждами.

Я медленно спускаюсь по центральной лестнице. Деревянные ступеньки поскрипывают, хотя я ступаю очень легко. Не хочу шуметь — постояльцы, скорее всего, уже спят. Света в холле нет, только красный отблеск проникает сквозь оконные стекла и горячим лучиком обвивает каждый предмет мебели, залезает во все уголки, обволакивает китайскую вазу, царственно красующуюся на стойке администратора. Этот красный отблеск своим мерцанием прогоняет ночной сумрак, поэтому в отеле никогда не бывает темно, всегда свет с оттенком пурпура.

Представление обычно начинается в десять часов. Я прохожу через пустой ресторан; постояльцы, напуганные морозом, должно быть, поужинали рано. Быстро иду к стойке. Уже конец недели, и многие разъехались.

Я расстроена, потому что люблю свои маленькие представления. Обычно для них требуются двое, так лучше: есть кому помочь, да и веселее. Всегда под один и тот же диск, Only You в исполнении Платтеров. Я сажусь на велосипед, накручиваю педали вокруг бара, кружа и кружа по широкому проходу. Смотрю на постояльцев с застывшей улыбкой, ни грустной, ни веселой, совершенно равнодушной. Сначала я вытягиваю одну ногу, потом другую. Юбочка раскидывается по седлу велосипеда, я верчу головой, стараясь, чтобы мои короткие кудряшки красиво развевались. Сидящая сзади на багажнике Марианна размахивает руками. Я ловлю на себе заинтересованные взгляды постояльцев. Хотя я их не понимаю, мне достаточно того, что все довольны. Это шоу всегда мне удается, люди громко хохочут, что-то выкрикивая и подзадоривая меня:

— Давай, Сильвия! Еще кружок, теперь обе ноги одновременно!

Всегда одно и то же развлечение, но этот вечер стал исключением. Я одна, представление устраивать не для кого. Я решаю вернуться к себе в комнату.

Дверь в общую гостиную отворяется, и на пол падает косая полоска света. Я вздрагиваю.

— Ах, это ты, Сильвия! Пришла-таки! Я что, единственный? Эй, Петер, иди сюда! Сильвия устроит представление только для нас.

Я важно киваю в знак согласия, просто не могу отказаться, сказать дядюшке Хансу «нет». Я уже одета в свой привычный костюм, на мне короткая шелковая юбочка, немного выцветшая розовая майка и колготки того же цвета.

Петер еще не успел снять передника. Он работает на кухне, лицо у него багровое, раздувшееся, на нем блестят большие темные глаза. Дядюшка Ханс в своем единственном костюме, сером, тщательно выглаженном, но брюки настолько короткие, что видны безупречно белые носки. У него круглое лицо и прилизанные волосы, которые он зачесывает назад широкими прядями. Интересно, какой длины волосы у дядюшки Ханса? Может быть, они только кажутся короткими из-за того, что напомажены? Как у тех женщин, которые днем стягивают волосы в строгий пучок, зато вечером распускают их, и длинные локоны волнами струятся по спине.

— Давай начнем, Сильвия! Не будем терять времени, малышка!

Дядюшка Ханс зажигает настольную лампу, чтобы лучше меня видеть. Я сажусь на велосипед и первый круг проезжаю в тишине, мне сейчас не хочется музыки. Поднимаю ногу, потом другую. Я не ищу их взглядов, я их просто чувствую, они раздражают меня, как нарывы на теле, дыхание сбивается, но я все кружу, не останавливаясь, и мне не грустно и не весело — мне никак. Миную крутые повороты, я акробатка, ловкая кошка, девочка в расцвете своей прелести. Дядюшка Ханс вытягивает руку и пытается схватить меня на каждом повороте, но я быстро ускользаю и продолжаю свое кружение. Еще круг — и хватит, я так решила. На сегодняшний вечер достаточно.

Дядюшка Ханс и Петер поднимаются и подходят ко мне вплотную, отрезая мне все пути к отступлению. Они хватают меня за плечи и зажимают мне рот, хотя я и не пытаюсь кричать. Такое уже бывало. Петер заводит мне руки за спину, берет забытую кем-то на столе салфетку и связывает их, сильно затягивая узел. Он ожидает гримасу боли, но она так и не искажает моего лица. Я не двигаюсь, я жду. Я хочу увидеть, как волосы дядюшки Ханса в беспорядке рассыплются, хочу почувствовать на себе его липкие, взмокшие от страха руки. Пусть он вспотеет от возбуждения, пусть раскроется весь — таким, каким никто его не знает. Я хочу, чтобы нарыв лопнул. Я жду.

Дядюшка Ханс высовывает язык, толстый, розовато-коричневый, шевелит им, как шипящая змея. Он сжимает в огромных ладонях мое лицо, запрокидывает мне голову и наклоняется, чтобы достать языком до моей шеи. У него текут слюни, он медленно облизывает меня до самых висков. Я чувствую, какой горячий у него язык, в этом есть что-то неизведанное. Я не шевелюсь. Пусть руки у меня связаны салфеткой, пусть лицо в его слюне, я дам ему сделать все, пусть испытает удовлетворение, я подожду, пока он кончит и расслабится.

— Да что тут такое! — вскрикивает, входя в гостиную, тетя Алиса.

— Ничего, ничего! — откликается дядюшка Ханс. — Мы просто играем с Сильвией!