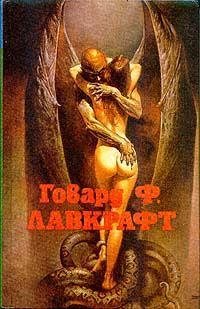

Говард Лавкрафт - Некрономикон

Иногда он отправлялся бродить по темным, отдающим затхлостью лабиринтам немощеных улочек, где зловещие бурые дома, невесть когда построенные, запрокидывались в разные стороны, угрожая рухнуть, и злобно косились узкими, в мелких переплетах оконцами. Когда-то, он знал, здесь творились странные вещи, и сквозь внешнюю оболочку смутно брезжило, что кошмар прошлого не мог окончательно сгинуть — по крайней мере, в самых темных, самых узких, самых хитроумных изломанных закоулках. Однажды он съездил на лодке на пользующийся дурной славой остров и перечертил странные углы, образованные замшелыми рядами серых, торчком стоящих камней, происхождение которых темно и незапамятно.

Комната Джилмана была приличных размеров, но причудливо неправильной формы; северная стена ощутимо клонилась внутрь, низкий же потолок плавным укосом шел ей навстречу. Помимо зияющей крысиной норы и следов других нор, уже заткнутых, не имелось никакого доступа в зазор, существовавший между наклонной стеной мансарды и вертикальной наружной стеной дома с северной стороны; хотя, если посмотреть с улицы, было видно место, где в весьма отдаленные времена заложили окно. Когда по приставной лестнице Джилман вскарабкался на окутанный паутиной чердак с горизонтальным полом, настланным надо всей остальной площадью верхнего этажа, то обнаружил следы уже не существующего дверного проема, наглухо забранного тяжелыми древними досками и заколоченного для надежности крепкими деревянными гвоздями, обычными в колониальных деревянных постройках. Однако убедить флегматичного хозяина дома позволить ему исследовать то или другое из закрытых пространств оказалось невозможно, сколько доводов он ни приводил.

По мере того как уходили дни, его поглощенность необычными стеной и потолком все усиливалась — в их непрямые углы он начинал вкладывать математическое значение, которое как будто таило в себе ключ, наводящий на разгадку их смысла. Старуха Кизайя, размышлял он, должно быть, неспроста поселилась в комнате с особенными углами; разве не посредством неких углов она вышла, как утверждала, за пространственные пределы того мира, который мы знаем? Постепенно его интерес к немереной пустоте за покатыми плоскостями переключился на другое, поскольку теперь начинало казаться, что умысел, в них заложенный, касается той самой стороны, по какую находился и он.

Слабые признаки мозговой горячки и тревожные сновидения начались в первых числах февраля. Должно быть, уже какое-то время удивительные углы комнаты оказывали странное, почти гипнотическое воздействие на Джилмана; с нагрянувшими зимними холодами он стал ловить себя на том, что все более напряженно вглядывается в тот угол, где покатый потолок сходится с наклонной стеной. К этому времени его стала тревожить неспособность сосредоточиться на своих основных университетских курсах, поскольку его грызли дурные предчувствия насчет экзаменов за полугодие. Но и чрезмерная чувствительность слуха мешала ничуть не меньше. Жизнь превратилась в назойливую, почти невыносимую какофонию, то было постоянное жуткое предощущение других звуков — возможно, из сфер, запредельных жизни, — витающих на пороге восприятия. Что же касательно конкретного шума, то здесь крысы были хуже всего. Иногда они скреблись как будто не просто украдкой, а с обдуманной осторожностью. Когда их царапанье доносилось из-за наклонной перегородки с северной стороны, оно сопровождалось чем-то вроде глухого постукивания, если же раздавалось с запертого уже целый век чердака, Джилман напрягался так, словно предугадывал нечто ужасное, что лишь выжидает благоприятного случая нагрянуть и поглотить его безвозвратно.

Эти звуки бросали вызов здравому рассудку, и Джилман чувствовал, что они не что иное, как результат математических штудий вкупе с занятиями фольклором. Он слишком погряз в тех неясных сферах, которые, как говорили его вычисления, должны быть внеположны известным нам трем измерениям; похоже, старая карга Кизайя, ведомая некой силой, превосходящей любые догадки, и в самом деле обнаружила врата в эти сферы. Пожелтевшие летописи графства, содержащие ее показания и свидетельства, с такой окаянной силой наталкивали на вещи, находящиеся за пределами человеческого опыта, а описания снующей мелкой косматой твари, бывшей ее фамулусом, оказывались столь мучительно правдоподобными, что можно было пренебречь невероятностью деталей.

Тварь эта — размером всего лишь с крупную крысу и причудливо прозванная горожанами Темная Дженкин — была, скорее всего, порождением поразительного случая массового гипноза, ибо в 1692 году не менее одиннадцати человек засвидетельствовали, что видели ее. Ходили и недавние слухи, настолько согласные между собой, что это озадачивало и смущало. Как утверждали очевидцы, тварь была с длинной шерстью и туловищем крысы, но физиономия ее с острыми зубами и бородкой была гнусной пародией на человеческую, а лапы напоминали кисти маленьких человеческих рук. Она сновала с посланиями между старухой Кизайей и Сатаной, а питала ее ведьма собственной кровью, которую та сосала, как вампир. Ее голос звучал мерзостным верещанием, а говорила она на многих языках. Изо всех причудливых уродств в его снах ничто не вызывало в Джилмане такого тошнотворного страха, как этот окаянный крохотный ублюдок, чья личина мелькала в его видениях в тысячу крат более мерзкой, чем все, что могло бы представиться ему наяву по старым летописям и современным слухам.

Сны Джилмана в основном складывались из погружений в беспредельные пропастные пространства неизъяснимо окрашенного мрака и головокружительно расстроенного звука; пространства, к объяснению физических и гравитационных свойств которого, как и их отношению с его собственным организмом, он не мог даже и подступиться. Он не шел и не карабкался, не летел и не плыл, не влачился всем телом и не полз, извиваясь, но постоянно пребывал в своего рода движении, полувольном и полуневольном. О собственном своем виде судить он не мог, поскольку руки, ноги и торс не попадали в его поле зрения из-за странного нарушения перспективы; однако он ощущал, что его физическое строение и способности были как-то удивительно претворены в смещенной проекции, однако не без некоей гротескной связи с его нормальным сложением и свойствами.

Бездна при том не была пустотою пустот, в ней теснились неописуемых конфигураций сгустки веществ нездешних оттенков, одни производили впечатление органических, другие неорганических. Некоторые из органических форм будили смутные воспоминания на задворках сознания, но что именно они глумливо напоминают или вызывают по ассоциации, разумом постичь он не мог. В более поздних по времени снах он стал различать отдельные категории, на которые органические формы как будто делились и каждая из которых подразумевала свою собственную модель поведения и базовую мотивацию. Одна из этих категорий заключала в себе, как ему показалось, формы, в своих пертурбациях не столь выходящие за пределы всякой логики и смысла, как те, что составляли другие группы.