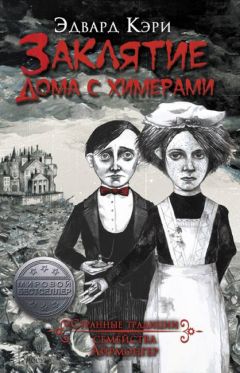

Эдвард Кэри - Заклятие дома с химерами

Обзор книги Эдвард Кэри - Заклятие дома с химерами

Эдвард Кэри

Заклятие дома с химерами

Моему брату Джеймсу (1966–2012)

Дом-на-свалке: наземная часть

1. Великий сундук

2. Айрмонгеровский самоубийственный шкаф

3. Большой Прапрадед (напольные часы)

4. Мраморная лестница

5. Часовня семьи

6. Большой обеденный зал

7. Люк оконного лифта

8. Гостиная

9. Бывшая цирюльня

10. Префекторская

11. Камин Оммебол Олиф

12. Конторка портье

13. Комната Муркуса

14. Ход на чердак

15. Винтовая лестница («Штопор»)

16. Чердачные летучие мыши

17. Комната Туммиса

18. Лес-на-Крыше

19. Лазарет

20. Библиотечная лестница

21. Классная комната (для мальчиков)

22. Смоговая

23. Утренняя комната

24. Комната Клода (Клодовая)

25. Черный ход (с комбинезонами для работников свалки)

1 Универсальная затычка

Здесь начинается рассказ Клода Айрмонгера, Форличингем-парк, Лондон

Как все началось

А все началось — в смысле, со всеми далеко идущими последствиями — в тот самый день, когда у тетушки Розамути пропала ее дверная ручка. Это была не просто ручка — это была любимая ручка, между прочим, латунная. В поисках оной никак не помог даже тот факт, что весь день накануне ручка неотлучно была при ней, когда она носилась по всему особняку, выискивая, к чему бы такому придраться и по какому поводу поворчать — такая уж у нее была привычка. Она несла дозор на всех этажах особняка, на всех лестницах, внезапно распахивала какие-нибудь двери и обязательно хоть что-нибудь да находила. И во всех ее дотошных изысканиях, утверждала она, ручка была при ней: вчера была, сегодня — нет. А это значит, взвывала она к окружающим, что ее кто-то взял!

Такого переполоха я не помню с тех времен, как мой прадядюшка, то бишь двоюродный дедушка, Питтер, посеял свою английскую булавку. Тогда весь дом тоже обшарили сверху донизу, прежде чем совершили открытие: все это время злокозненная булавка благополучно пребывала там же, где и ранее, а именно в кармане пиджака у бедного дяди, только и того, что сквозь прореху провалилась за подкладку.

Это открытие сделал не кто иной, как я. После этого случая я и стал ловить на себе косые взгляды прочих домочадцев. Вернее, косыми-то взгляды были и раньше, поскольку я никогда не вызывал особого доверия — то и дело на меня кто-нибудь шикал, чтобы я не путался под ногами, — но теперь это «косоглазие» заметно усилилось. Видимо, в найденной мною булавке домочадцы узрели подтверждение справедливости своих смутных сомнений: мои тети и кузины стали сторониться меня, без надобности даже не разговаривали со мной, в то время как кузен Муркус, напротив, повадился за мной следить. Кузен Муркус был убежден, что именно я сокрыл прадядюшкину булавку в недрах его же кармана, за что и должен понести заслуженное наказание. Посему как-то раз он подстерег меня в темном переходе, постучал моей головой о стенку ровно двенадцать раз, ведя счет вслух (двенадцать лет на тот момент был мой возраст), после чего подвесил на крюк за воротник пиджака, на коем я и провисел два часа, прежде чем меня нашел кто-то из прислуги.

А самым отходчивым оказался не кто иной, как сам прадядюшка Питтер: похоже, после того как пропала, а затем отыскалась его булавка, он так и не оправился от разыгравшейся душевной драмы. Весь этот гвалт вокруг, обвинения всех и вся почем зря и все такое… В общем, следующей весной он и отошел. Тихо. Во сне. С любимой булавкой, пришпиленной к пижаме.

— А ты откуда знаешь про булавку? — поинтересовались домочадцы. — С чего ты взял, что она там?

— Я ее услышал, — отвечал я. — Она кричала.

Я слышал вещи

Эти два мясистых лопуха с дырочками для прохождения звуков всегда были заняты делом. Я слышал даже то, чему был сам не рад. Но чтобы это понять, нужно было время.

Еще в младенчестве, как мне рассказывали, я любил поорать без всякого повода. Я мог тихо-мирно лежать в колыбели и вдруг ни с того ни с сего загорланить так, будто кто-то дернул меня за жиденькие волосенки, облил кипятком или накинулся с ножом. Спасу от меня не было. Я был не таким, как все нормальные дети, говорили мне, я был трудным и непокорным ребенком, угомонить которого стоило большого труда. Я заставал врасплох, как та колика. Причем хроническая колика. Видно, поэтому нянечки у нас не задерживались.

— Почему ты такой вредный? — спрашивали они. — Когда же ты успокоишься?

Меня одолевали звуки. Вот из-за них-то я и был такой дерганый, зашуганный и злой. За звуками крылся смысл, но я его тогда не понимал. Для меня то были пустые звуки: шелест, шорохи, звоны, звяки, тявки, стоны, хрусты, хрипы, храпы… По большей части еле слышные. Временами — невыносимо громкие. Когда б я умел говорить, то, не закрывая рта, небось, обращался бы к всевозможным вещам: «Кто там? Кто это сказал? Да успокойся же ты — ты просто-напросто тряпка для раковины. А ты, ночной горшок, мог бы и промолчать!» А все потому, что вещи, самые, казалось бы, обыденные и заурядные вещи говорили со мной человеческими голосами.

Моих нянек задевало не по-детски, когда я норовил «дать шлепка» то стулу, то миске, то колокольчику, что стоял на столике, а то и самому столику. «Тихо, тихо!» — не уставали повторять они.

Положение вещей улучшилось лишь с появлением дядюшки Аливера. Незадолго до того он как раз сдал экзамен на доктора и потому обратил внимание, что некоторые вещи просто выводят меня из себя.

— Ты почему плачешь? — однажды прямо спросил он меня.

— Щипцы! — прямо ответил я.

— Щипцы? — переспросил он. — Какие щипцы? Мои щипцы? А что щипцы?

Тут я и сказал ему, что акушерские щипцы, с которыми он никогда не расстается, говорят со мной.

Обычно, стоило мне заикнуться о говорящих вещах, как все либо отмахивались, либо тяжело вздыхали, а на худой конец давали подзатыльник, чтобы не завирался. Но дядя поступил иначе.

— И что они… э-э-э… говорят? — спросил он.

— Говорят они, — пояснил я, польщенный тем, что меня спросили, — Перси Хочкис.

— Перси Хочкис? — весь внимание, повторил он. — И это все?

— Нет, — сказал я, — но это все, что я расслышал. «Перси Хочкис».

— Гм, а как вообще некий предмет может говорить, Клод?

— Не знаю. Но, как по мне, лучше бы он молчал.

— Ты сам подумай. Предмет есть нечто неодушевленное, и рта у него, кстати, нет.

— Я знаю, — согласился я. — Но он упорно твердит свое.