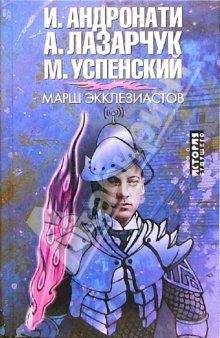

Михаил Успенский - Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов

Теперь они казались сродни скорее своим средневековым тезоименитам: «красными магами» во времена Альберта Великого именовались иллюзионисты и престидижитаторы…

В день похорон они стояли вокруг могилы, бросаясь в глаза даже среди двухтысячной толпы, каждую секунду готовые неизвестно к чему. То ли они ждали, что дьявол утащит тело, то ли – что ангелы вознесут. То ли – что встанет покойник, обежит всех взглядом и скажет: « Вот ты, и ты, и ты:» И немудрено, что даже самая обычная, но незапланированная надгробная речь философа Асмуса привела невежественных часовых астрала в трепет…

Коминт развернулся широко. Капот «москвича» был распахнут, какое-то мерзкое ведро стояло рядом, обрывки проводов свисали, как макаронины, из-под машины высовывались старые сапоги хозяина, а сам он сидел на порожке и мрачно курил.

– Ну, что?

– Пока тихо…

И как бы в ответ на слова Коминта в стороне фединской дачи раздался дикий лай, звон стекла и одинокий выстрел.

– Если они его зацепили, я спалю на хрен весь этот поселок, – сказал Коминт совершенно серьезно.

Лай перешел в какой-то сумасшедший визг. Кричали люди. Минут через пять неторопливо вернулся Гусар, уселся на задницу и стал с удовольствием слушать.

Еще минут через десять около «москвича» тормознул милицейский «газик». Как раз в это время Николай Степанович наполнял водой из Святого колодца полуторалитровые пластиковые бутыли. Так делали многие.

– Сержант Пушков. Документ попрошу, – вяло козырнув, сказал мокрогубый сержант.

Коминт подал права.

– Вы не внук полковника госбезопасности Пушкова Владимира Казимировича? – с надеждой спросил он.

– Ходил бы я с таким дедом в сержантах, – обиженно ответил мокрогубый. – Что вы тут делаете?

– Искорку ищем, – вздохнул Коминт.

– Мимо никто не проезжал?

– Все время проезжают.

– Я имею в виду: подозрительно не проезжал?

– Как бы убегая?

– Вроде того.

– Отстреливаясь?

– Ну.

– Нет, никто.

– А кто это у вас под машиной?

– Сапоги, – честно ответил Коминт. – На случай, если мне поссать отойти понадобится.

– Ловко, – сказал сержант. – Ну ладно, наблюдайте.

Он откозырял и полез в машину.

Прошел час. Потом еще час.

Вернулся «газик» с сержантом.

– Никто не проезжал?

– Подозрительно?

– Ну.

– Нет, никто.

– Искру не поймали?

– Поймаем.

– Ну, ловите.

– И вы ловите. «Газик» уехал.

– Слушай, Степаныч, – сказал Коминт. – Я уже беспокоиться начинаю, на случилось ли с нею чего?

– Я вот тоже…

Николай Степанович выбрался из «москвича», подошел к колышку. Недавно красный, знак Иджеббала Зага почернел.

– Случилось, – сказал он, возвращаясь. – Поехали обратно.

Возвращаться было легче: в обеденное время пробки не те, что утром.

:Черный «мерседес», изрешеченный пулями, стоял на выезде со стоянки. Толпа зевак держалась поодаль. Пять машин с включенными мигалками окружали место происшествия. Но и оперативникам тоже приходилось держаться на почтительном расстоянии от «мерса»: черные крысы копошились в салоне, вылезали на крышу, на багажник, не боясь ни фотовспышек, ни, тем более, людей…

– Покойная пользовалась чрезмерным успехом, – сказал Николай Степанович. -

Не у одного меня извращенный вкус…

Между числом и словом (Полесье, 1942, ноябрь)

– Не стреляйт! – кричали они через болота. – Николай Степановитш, не стреляйт!

Парламентирен! Парламентирен!

Филипп засопел рядом.

– Постой, – сказал я. – Положить мы его всегда успеем. Послушаем сначала…

На нелепых болотных лыжах, высоко неся белую когда-то тряпку, пробирался меж кочек и бочагов очкастый маленький человечек в серой полевой форме. Я поднес к глазам бинокль, присмотрелся. Нет, лицо его было совершенно незнакомым.

– Серую мышку послали, – сказал я. – Для опытов.

– Да я его помню, – сказал Филипп. – Густав Штычка. Мы у него лекарствами разживались.

Мы дождались, когда он приблизится, и вышли навстречу.

– Здоровеньки булы, Густав, – сказал Филипп. – Давненько не видались.

– Я бы никогда больше не видался, – сказал Густав. – Простите, пан Конан, меня вынуждили прийтить. Там очень много эсэс. Они сначала положат нас, потом ягд-комманден, а потом пройтут по болоте как по асфальт. Но там есть из Берлин один чин, он просит вас, пан Конан, прочесть вот этот, – и он, покопавшись в кармане, подал мне голубой, сложенный пополам, пакет.

Почерк Зеботтендорфа я узнал сразу.

– В каком чине этот чин? – спросил я.

– Группенфюрер. И он не из грюнэ эсэс, он из шварце эсэс.

– Маленький и страшный?

– Так, пан Конан.

– Посмотрим же, что понадобилось черному генералу от уланского поручика…

Фон Зеботтендорфу опять нужен был я. Рабби Лёв не соглашался на встречу без посредника, а посредниках оба желали видеть только меня. Барон обещал в случе моего согласия снять осаду болота и содействовать в переправке отряда на Большую землю; не знаю, к чему такие хлопоты, с тем же успехом можно было всех расстрелять прямо здесь: Кроме того, барона волновало содержимое кургана, и он выражал сдержанные опасения, что я не смогу распорядиться найденым надлежащим образом…

На обороте его послания я, мусоля химический карандаш, написал ответ. На санскрите это звучало примено так: господин барон, я бы не хотел, чтобы мелкие трения между Россией и Германией помешали успешному завершению моих изысканий. Как вы, должно быть, понимаете, стороннее вмешательство, произведенное даже с самыми возвышенными намерениями, но до вхождения Луны в знак Девы, может иметь беспредельно тягостные последствия. Что касается посредничества, то я буду готов приступить к своей миссии сразу, как только позволят обстоятельства высшего порядка. Честь имею.

– Ступайте, Густав, – сказал я. – И если вас погонят вперед, постарайтесь поглубже увязнуть в болоте…

Все складывалось как нельзя лучше.

После заката я выстроил отряд. Германцы лупили в небо ракетами. Где-то очень высоко гудели моторы.

– Солдаты! Сегодня я получил известие, что основная задача нашего отряда выполнена. Я принял решение эвакуировать тылы отряда, раненых и больных, а также молодежь на нейтральную территорию. Там тепло и не стреляют. Для прикрытия отхода мне нужно двадцать человек добровольцев. Шаг вперед.

Можно было не говорить этого. Шагнули все.

– Отставить: Бессемейные – шаг вперед. Боец Ордоньес, вернуться в строй.

Боец Агафонов, в строй. Всем, кому меньше двадцати двух – в строй!

Филимонов, не выпячивай бороду – в строй! Со мной останутся двадцать человек, и все.

Наконец, со мной действительно осталось двадцать человек.

– А теперь, дамы и дети, вступаете вы. Начинайте кричать.

Меня не сразу поняли, зато когда поняли, исполнили команду отменно.

Представляю, что мог подумать Зеботтендорф, хорошо осведомленый о том, какого рода обряд долженствовало проводить при вскрытии сооответствующих захоронений…

Между тем в землянке я затянул одну из стен белой льняной скатертью, специально приберегаемой для этого случая. На колоде закрепил стоймя обычную игральную карту. Огоньком спички выверил расстояние, куда ставить черную свечку…

– Ребята, – сказал я Ордоньесу, Агафонову и доктору Симановичу. – Сейчас вы окажетесь в другой стране. Я сам толком не знаю, где именно. Скорее всего, там будут говорить по-испански. Вы – нелегальные иммигранты. Вам придется нелегко. Постарайтесь устроиться. Вот – остатки нашего богатства, – я раздал им обрывки золотых цепей. – На первое время может хватить. Обустраивайтесь надолго. Вряд ли удастся вернуться…

Наверное, со строны это было невозможное зрелище: люди, взявшись за руки, цепочкой втягивались в землянку и исчезали в ней навсегда. Но мне тогда было не до наблюдений и размышлений: требовалось следить за огоньком свечи и успевать зажечь новую взамен догоревшей. Воздух вблизи бегущих людей возмущался, пламя колебалось, и я опасался, что отряд мой разбросает по всему западному полушарию. Но как выяснилось много позже, опасения эти были напрасны…

– Вот и все, – сказал я оставшимся. – Если кто выживет, пойдет туда же. Способ вы уже уяснили – и если со мной что случится, последний уходящий гранатой погасит свечку…