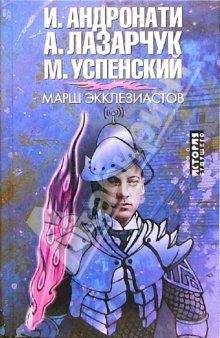

Михаил Успенский - Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов

Во-первых, сумели меня скрутить. Брат-десантник подвернулся. Во-вторых, не шлепнули на месте, а привели к командиру. И гляжу я, Степка: что-то знакомое…

А где видел, вспомнить не могу.

Ну, рассказал я ему все как на духу. Выслушал он меня, в глаза глянул – и зачислил в отряд. И стал я партизанить.

Через неделю меня взводным сделали. Через месяц ротным.

Хороший был отряд. Комиссара не было… прислали было какого-то, да пропал он скоро, не знаю… болота же кругом… там ведь посто так не пройдешь… вот. А для проверяющих, ежели прилетят, был у нас такой Лешка Монастырчук, он умел как Левитан разговаривать. Особиста тоже не было, а контрразведчик наш, оказывается, еще у Брусилова служил, крепкий такой старичок, и вот слышу я: часто они с командиром вспоминают первую империалистическую. Помнишь ли то, да помнишь ли сё… А командир ему, по виду, так в сыновья годится…

Главным нашим оружием было ненормальное везение. Хаживали мы и к железке, рельсы громили, и мостики мелкие временами. А так все больше старались по складам ударять. И корысть, и врагу урон. Генерала как-то раз немецкого поймали, думаем, ордена нам теперь понавесят и в приказе Верховного отметят, а командир взял того генерала и у подпольного обкома выменял на него две канистры спирта, два ящика «мартеля», сыр и прочие французские харчи. Партийным ордена-то и достались… И никто не возразил, потому что он все делал правильно, хотя и казалось временами, что тюльку порет.

К зиме в отряде было триста человек мужиков и с полсотни баб, в основном жители вёски Глиничи да окруженцы. Были стрелки и саперы, фуражиры и шорники, сапожники-портные, сантары да лекари, повара…

А были еще копачи. Туда не всякий попасть мог, а только если оружие потерял либо заснул на посту. В другом отряде за такое полагался расстрел. А раскапывали они какой-то бугор. Командир туда ежедневно наведывался. Мы с ним к тому времени уже почти друзьями были, но только почти – он к себе слишком близко не подпускал никого. Мало того, что мы о нем ничего не знали – даже слухов не выдумывали. А зачем? Живые, здоровые, одеты-обуты – что еще надо?

Если проводили совместные операции с другими отрядами, то старшим все признавали нашего командира и все его слушались беспрекословно. Такая была у него над людьми власть. Партизанское имя он себе взял странное – Конан.

Были у нас там отряды батька Махно, батька Козолупа, Глаши-керосинщицы, Павки Корчагина… Это потом по нормальным фамилиям стали друг друга знать, а поначалу клички выдумывали: чтоб враг трепетал.

Седьмое ноября решили отметить фейерверком, а по-русски – огненной работой.

В трех селах комендатуры подожгли да в Барановичах прямо на станции эшелон с бензином рванули. Драли мы оттуда, ночь, а светло было, как на карнавале в Рио… не был еще? Ну, свозим на будущий год…

Потом, само собой, праздник. Кто жив остался, потому что вторую роту потрепали немцы изрядно. Садимся за столы, повара выгребли все, и выставляет командир этот «мартель», который мы за генерала взяли. Потом говорит: подождите, мол. Идет в свою землянку и возвращается в кавалерийской шинели с синими разговорами, с погонами на плечах и двумя «георгиями» на груди. Мы все будто шомпола проглотили. А командир встает во главе стола, велит налить, поднимает кружку и произносит речь. А речь такая: «Друзья мои и боевые товарищи! Двадцать два года назад закончилась великая война, в которой Россия Германию била-била, да не добила. Победу у России украли. И вот теперь приходится нам добивать тевтона. Так не посрамим же русского оружия и русской славы!» Про Зимний да «Аврору», заметь, ни полслова.

Все вскочили с мест, закричали «ура». Так я впервые «мартель» и попробовал. И тут как шибануло мне в глаза: узнал я командира! В шинели в этой – узнал! И потом уже, когда и мертвых помянули, и живых проздравствовали, подошел я к нему тихонько и спросил: батяня, а не доводилось ли вам по горам гулять в стране Гималай в тридцать шестом? Глянул он на меня белыми своими глазами…

Потом уж разговорились мы. Как же ты, говорит, живой остался? Да вот, говорю, я же тогда в планер-то сел заместо Зейнутдинова-татарина, тот ногу сломал. А в список меня не внесли. Татарина так в гипсе и увезли после всего вместе с остальными ребятами, и никто их больше не видел. А меня не взяли… Я даже рапорт писал: почему, мол, меня не перевели с остальными. оторвали от коллектива… да. И он кое-что рассказал, как оно получилось с ребятами потом, когда нас Чкалов вывез. Я так понял, что неспроста командир там был и неспроста он здесь, но расспрашивать – боже упаси!

Тем временем жизнь как-то налаживалась. У немцев ведь как поставлено было?

Эсэс появляется и начинает гоняться за партизанами, а партизаны в отместку серых метелят. А перебросят эсэс на другой участок, и тут же шу-шу-шу: серые сукно волокут, бензин, сапоги: на сало менять да на масло, да на валенки. Им же тоже надо что-то домой посылать, и ноги свои, не казенные.

А я после того, как потолковали мы с командиром, стал при нем вроде порученца. И казначея. И вот узнаю я, под большим секретом, что выкапывают наши копачи золотой клад. Целую кучу золотых цепей. Не тех, что на шее носят, а кандалов. Маленьких таких, будто для ребятишек трехлетних.

Я-то, как комсомолец какой, обиделся на него поначалу. Думал: патриот, а на самом-то деле… Но потом переменил мнение.

Потому что на эти цепочки приковал он эсэсовского чина, полковника– штандартенфюрера Крашке.

С тех пор мы долго горя не знали. Эта тварь продажная нам бы самого Гитлера привела, если бы возможность имела. А своих ребят, в плен попавших, да евреев разных мы выкупали у него десятками. Так к нам и Илья прибился. Чуть постарше тебя был цыганенок. Ну и по мелочи: предупредить там об облаве, стрептоциду подбросить… мы даже к танкетке приценивались. Да передумали потом: гусеницы у нее узкие, не для наших болот.

Потом этому Крашке захотелось всего капитала. То ли к нему гестаповцы присматриваться начали, то ли на новое место переводить собрались, не знаю.

Только прислал он нам ультиматум: или мы ему сразу пуд отдаем, или он Глиничи сожжет вместе со всеми людьми, что там остались. Специально для этого дела хохлов пригнали… Очень это немцев радовало, когда славяне славян истребляли.

Вот тогда-то впервые наш командир выдержку и потерял. …К Глиничам мы подкрались втроем: командир, я и тот боец, который меня скрутить сумел – ну, помнишь?.. – Сережа Иванов. Ничего железного мы с собой не взяли, командир не велел, а вытесали себе по туебени… нет, уши можешь не затыкать, это белорусы так дубину прозвали. И велел нам ватные штаны напялить. Мы ему: как, батяня, среди лета? Яйца же сопреют. А он: лучше пусть сопреют, чем откушеными быть. Мы и примолкли.

Оставил он нас с Сережей, а сам отошел чуток в сторону. Велел ждать.

Полнолуние как раз было, светло. Батька Конан сидит на траве, ноги под себя подогнул, а руками вот этак делает… Нет, лучше не буду показывать, а то мало ли что… И вот в самую полночь поднимается в Глиничах дикий вой. Поверишь: даже меня заколотило. Зубы стучат. Но – ждем. И вдруг видим: несутся на нас как бы собаки. Ближе подбежали: ба! Да это же каратели! Кто в форме, кто в подштанниках, у кого автомат на шее болтается, у кого танковый шлем на голове… Прыгают на нас, рычат, зубами схватить пытаются. Ну, мы их и… того.

Туебенями. Ведут они себя как волки, а тело-то не волчье. И прыти волчьей нет.

И допрыгнуть до глотки не могут, чтобы перегрызть, а вот штаны ватные пригодились. Много их там легло, волков самозванных. Сережа дубину размочалил совсем, новую тут же выломал. Вот. Короче, отбились мы, отблевались, пошли в деревню. И – Крашке на нас выходит. Зубы скалит. Вожак.

Его командир плетью поперек хребта перетянул, он и лег.

Вот. Нашли мы баб с детишками. Их уже и по сараям развели, и сеном аккуратно обложили, и канистры с бензином расставили. Ревут, перепугались. Сережа их повел в отряд, а командир взял полковника, в дом старосты привел и к стулу прикрутил. И что-то над ним пошептал, после чего у полковника глаза совсем другие стали. Потом покрутил телефон – стоял там телефон, немцы связь любили, а как же – и потребовал высокое начальство. Говорил он по-немецки, так что понимал я с пятого на десятое: штандартенфюрер Крашке, измена, золото, подразделение, капут… кто шпрахт? Командирен партизанен отряден Конан шпрахт. И тут наш Крашке завыл еще раз.

Бросил ему командир золотое звенышко на колени, и мы ушли.

– Жалко золота, батяня, что мы ему перетаскали, – говорю я.

– Не жалей, – отвечает он. – Убойная сила у золота куда выше, чем у свинца…

Потому что всегда его охраняют драконы.

И узнали мы потом, что в воду командир глядел: еще троих офицеров из-за того золота гестапо расстреляло.