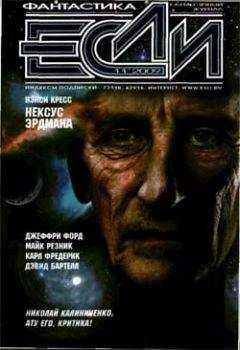

Джефф Вандермеер - Подземный Венисс

Рыба не просто состарилась, ее избороздили шрамы. Повсюду на коже цвели малюсенькие костры. Местами они угасали, стоило левиафану подняться метров на тридцать (по прикидкам мужчины) и низвергнуться вниз. По шкуре чудовища ползали некие твари, напоминающие крохотных паразитов (а ведь каждый был куда больше Шадраха). Они сновали по вертикальной поверхности и занимались какими-то странными делами. Видимо, обслуживали рыбу. Чтобы не развалилась на части. Чтобы не погибла. То были чешуйчатые, насекомоподобные, членистоногие существа без голов, состоящие только из челюстей и конечностей. Закованные в хитин. Ужасные видом. Слепые. Безмозглые. Созданные для единой цели. Увидев такое, мужчина понял тех, кто почитал Квина чуть ли не богом.

Между тварями копошились еще сурикаты и прочие звери всех видов — они сражались между собой. Схватки в основном разгорались вокруг костров, и многие скатывались с крутых боков прямо в воду, где без единого вскрика исчезали в пастях невидимых морских созданий. А уцелевшие продолжали безжалостную игру с единственным правилом — уничтожать друг друга.

От левиафана разило тухлятиной. Чудовище гнило. И гнило заживо.

— Голлукс, что здесь творится? — спросил Шадрах.

— Истощение всех систем. Полная гибель. Рыба — это система. Сурикаты — тоже системы. Чересчур много систем. Замешательство. Что-то сбилось. Системы воюют друг против друга.

Там, где встречались изгибы челюстей, великих и уродливых, были построены доки с лестницами, ведущими в рот. Когда сейлбер повернул к одному из них, мужчина разрядил пистолет и достал дополнительную обойму.

— А почему, — полюбопытствовал он, щелкнув предохранителем, — рыба себя так тихо ведет? Почему не бьется в воде?

Голлукс повернулся и даже без глаз ухитрился скорчить презрительную мину: дескать, что за глупый вопрос.

— Квин создал ее без нервных окончаний, она не чувствует ничего такого, чтобы вздрогнуть или уйти под воду. Это самая тихая рыба на свете, и все благодаря его гениальности.

Лучше бы Квину хватило гениальности — а может, сострадания? — удалить нервные окончания Николаса, прежде чем браться за его преобразование. Даже если бы эту рыбу растерзали на части, заживо разделили между собой любители морских даров из заведений в районе Канала, она и тогда бы не пикнула. Вот это преимущество! Не ощущать собственной боли. Не иметь ни малейшего инстинкта выживания.

На металле доков плясали красные всполохи от костров. Багровые отблески выплескивались за края губ левиафана. Во рту чудовища пылал огонь, а оно терпеливо плыло себе дальше. И только в его очах, вращающихся в орбитах, точно у лунатика, застыл немой ужас.

Теперь уже глаз был для мужчины не просто глазом, даже не кругом, но иссиня-зеленой поверхностью, поглотившей горизонт. А что до безмолвной паники — так ведь существа не пощадили даже зрачка и прямо на нем дрались и умирали. Оставляя зияющие раны. От вони Шадрах закашлялся и зажал рот ладонью. Каньоны, скалы, соборы из плоти. Звуки схваток на клыках и когтях: то взвизгнет или залает сурикат, то грозно застрекочет еще более странная тварь. И шум усердной работы, издаваемый существами, построенными специально для обслуживания левиафана. Их не тревожило то, что чудовище уже умирает. Не волновала война, разразившаяся на его шкуре. Они просто делали свое дело, которым занимались многие годы: начищали до блеска чешую, ухаживали за ранами, могучими плевками гасили костры.

Сейлбер причалил у края доков. Гигантские краны и подъемные машины стояли бесхозными; все, кто хотел отсюда бежать, давным-давно это сделали. Металлические столбики были увенчаны головами людей и нелюдей. Шадрах на них даже не обернулся. Ему приходилось видеть кое-что и похуже. Мужчина первым соскочил на пирс, Голлукс последовал за ним. Сейлбер с громким всхлипом тут же нырнул и яростно заработал широкими крыльями, будто спешил как можно дальше и глубже уйти от своего безумного кузена-левиафана.

Едва ступив на пирс, Шадрах ощутил то сильное, то затухающее сердцебиение левиафана. И трепет плавников глубоко под водой, от которого и док, и он сам опасно качались, готовясь в любую минуту взлететь на воздух. Отовсюду доносилась ужасная музыка, что-то вроде погребальных рыданий. Высоко-высоко над головой опрокинутыми горными пиками сверкали колоссальных размеров зубы.

— Куда нам, Голлукс? — осведомился мужчина.

— Сюда, — отозвался тот, поднимаясь по ступенькам в рот левиафана.

Автоматическая лестница не работала: подъемный механизм забили гниющие тела, так что путешественникам пришлось шагать самим, опасливо переступая через остатки бойни.

Ступенек через десять навстречу мужчине метнулся съехавший по перилам ганеша, за которым бежал по пятам сурикат с дубинкой. Шадрах не успел и глазом моргнуть, как череп жертвы громко хрустнул под ударом, а тело шлепнулось ему под ноги. Мужчина пристрелил преследователя, не дав ему возможности проявить себя ни врагом, ни другом, и сурикат со знакомым хлюпающим звуком тоже рухнул у ног Шадраха.

— Не нравится мне здесь, Голлукс, — произнес мужчина. — Идем скорее, куда собирались.

— Голлукс тебе ответит одно: это просто гниющая рыба. «Нравится-не нравится» тут ни при чем.

Путешественники заторопились вверх по крутому склону, обходя груды тел, блестящие и скользкие от крови. Глядя на своего спутника, которому приходилось высоко прыгать со ступени на ступень, мужчина внезапно понял и поразился: бесконечно огромный даже для него, левиафан должен был казаться Голлуксу целым миром.

Взобравшись на губу чудовища, они сделали остановку и огляделись. По обе стороны, в нестерпимой близи, подобно скалам-близнецам высились челюсти. Исполинские зубы, каждый — размером с корабль, мерцали собственным белым светом; между ними сновали, очищая изъязвленные поверхности, гигантские чешуйницы. Достаточно было левиафану просто захлопнуть рот, щелкнуть зубами, и весь мир Квина исчез бы в капкане. Интересно, какая надобность — селиться внутри гигантского и опасного чудища?

Впрочем, челюсти привлекли внимание Шадраха лишь на секунду: он уже видел их издалека, и вблизи мало что изменилось. Куда больше его занимало чрево левиафана, в котором Квин устроил свою подземную империю.

Никогда еще ни одно существо не имело такой широкой, престранной и любопытной глотки. Верхний ряд зубов начинался по меньшей мере в четырех тысячах метров над местом, где стоял мужчина. А в бассейне горла находился целый мир, вырубленный из плоти, лишенной нервных окончаний.

Живописную картину озаряли сами челюсти — правда, непостоянным густо-желтым сиянием: кое-где зубов не хватало, некоторые провалились в десны или качались, грозя выпасть в любую минуту, или валялись на дне глотки. Местами куски прогнившей плоти отслоились и теперь лежали у входа зловонными грудами и лужами. С небосвода, вернее, из горла левиафана, дул горячий ветер, пахнущий кровью и разложением: так рыба управляла температурой своего тела, разгоняя холод погребения на тридцатом подземном уровне.

Стороны глотки представляли собой совершенно разные миры. По левую руку располагалось множество высоких и тускло-зеленых баков, среди которых были рассыпаны приземистые здания, вырубленные из мяса вдоль линии зубов и подпирающие их, чтобы не валились вовнутрь. В обиталищах и лабораториях, о назначении которых Шадрах не мог догадаться, кипела суета: мелкие схватки на чешуе левиафана переросли здесь в серьезные битвы. Сурикаты палили по своим и по чужим без разбора. На расстоянии миниатюрные сражения обретали занятно-медлительное свойство, а тактики — явную предсказуемость ритуальных игр. Одну особенно высокую башню охватило пламя, оно коснулась десны — и плоть левиафана съежилась и почернела, будто бумага, к которой поднесли спичку. Итак, чудовище поджаривалось как изнутри, так и снаружи, а между тем праздно держалось на воде и вращало глазом, ища пути к спасению. Пустые баки, разбросанные подобно гигантским бутылкам из-под вина, лежали открытыми либо треснувшими; над ними вился слабый зеленый дымок. Один из них на глазах у Шадраха сорвался с креплений (внутри завизжала неоформившаяся плоть) и покатился, ударяясь то одной стороной, то другой, пока не исчез в голодной и розовой тьме.

Но если левая половина рта левиафана являла собой обезумевший мир, то в правой царила противоестественная тишина. Квин насадил здесь еловый лес, в котором, несмотря на ветер, ничто не шевелилось, ни единая ветка. Мужчине почудился некий далекий проблеск, что-то вроде ручья и белого мостика над ним. Лес показался странно знакомым…

— Куда дальше? — спросил Шадрах.

— В чащу. Голлукс бывал там раньше.

— Почему в лесу так тихо?

— Там обитает Квин. Никто не пожелает его рассердить или навлечь его гнев. Квин — Живой художник. Квин создал Голлукса. И всех нас.