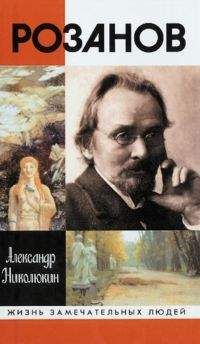

Лилиана Розанова - Две истории из жизни изобретателя Евгения Баранцева

A Немка пел:

К нам приехал на побывку генерал.

Весь израненный, он жалобно стонал.

Вдруг мы увидели реку, летнюю рябоватую воду. Мы смотрели на нее с белого теплохода, перегнувшись через нагретый солнцем борт. На корме хлопал флаг с выгоревшей до белизны голубой полосой, зеленые берега с дрожащими где-то на горизонте колокольнями и мачтами электропередачи плыли мимо тихо и бесконечно, и запах июльских трав висел над палубой.

— Хорошо тебе? — чуть слышно спросил молодой человек свою спутницу, высокую, склонную к полноте девушку, и положил ладонь на ее большую, сильную руку.

— Очень, — тоже еле слышно сказала она.

— А кто это поет? — спросил он. — Ты слышишь?

— Это радио в каюте, — сказала она. — Пусть.

…Всю-то ноченьку мне спать было невмочь,

Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.

Немка кончил. Женщина у рояля медленно открыла глаза.

— Ну, хорошо, — сказала она, все еще улыбаясь, — иди, мальчик. И позови следующего.

…Появились Нёмкина мама и Нёмкин папа. Женщина, которая раньше сидела за роялем, теперь засовывала бумаги в портфель из крокодиловой кожи с монограммой и говорила им:

— Поздравляю вас! У нас было девятнадцать человек на место, но ваш мальчик выдержал такой конкурс. У него удивительная способность проникаться самим духом произведения. Посмотрим, посмотрим… Может быть, он станет Музыкантом с большой буквы.

— А я — то думал, что он станет инженером, — рассеянно улыбался Нёмкин папа, — в наш век, знаете… Но, конечно, если проникается духом…

— …Изюмова-а! — вдруг заорал кто-то над моим ухом так, что я вздрогнул.

— Изюмова! Изюмова!.. — кричали со всех сторон, и крики тонули в овациях.

Немка, совершенно взрослый, сегодняшний Немка, вышел из-за кулис и поднялся к дирижерскому пульту. У него был растерзанный вид: манишка потемнела, и воротничок съехал набок. Отскочивший черный бантик он держал в руке и прижимал эту руку к сердцу. Он был совершенно счастлив; я ни разу не видел Немку таким измученно-счастливым.

А по обе стороны от него стояли взволнованные скрипачи и неслышно били смычками по струнам своих скрипок.

Все исчезло и смолкло разом, как появилось. В полной темноте мы услышали щелчок — потом я понял, что это Баранцев перекинул тумблер вправо.

— Спой, Сёма, нам песню, какую хочешь, — сказала Женщина у рояля.

Немка повеселел, набрал воздуху и грянул:

Когда я на почте служил ямщиком,

Был молод, имел я силенку…

Лицо Женщины заполнило поле зрения, глаза ее были закрыты, но что-то мучило ее, какое-то неуловимое воспоминание: вздрагивали брови, и морщины сходились на переносье.

Сначала я в деле не чуял беду,

Потом полюбил не на шутку…

Мы увидели человека, сидевшего на корточках перед чемоданом.

Это был тучный, немолодой мужчина, и сидеть на корточках было ему непривычно.

— Оставаться с тобой хоть на день, хоть на час, — говорил он с придыханием, судорожно уминая в чемодане рубашки, — это самоубийство… Самоубийство!

Женщина слушала его, прижавшись к стене; нечетко мелькнул силуэт ее большой, полной фигуры.

— Самоубийство для всего! — говорил он, захлопывая крышку и клацая замками. — Для меня как личности, для моего творчества, для всего, что я еще могу сделать в отпущенные мне годы!

— И это говоришь ты! Мне!.. — простонала Женщина.

— Я! Тебе! Лучше поздно! — с силой сказал он, распрямляясь и потирая затекшие ноги.

— Ты снова станешь ничтожеством, — отчеканила она. — Что ты сможешь без меня? Ты станешь пустым местом. Кто вообще тебя сделал?

— Замолчи! Я глохну! — крикнул он. — И еще радио это орет, черт бы его брал!

— Пусть! — тоже заорала она. — Уходи! Пусть поет радио!

Под снегом же, братцы, лежала она.

Закрылися карие очи!

Ах, дайте же, дайте скорее вина,

Рассказывать больше нет мочи.

Немка кончил. Женщина за роялем открыла глаза.

— Иди, иди, мальчик, — сквозь стиснутые зубы сказала она. — Иди и позови следующего.

…Появились Нёмкина мама и Нёмкин папа. Засовывая бумаги в портфель из крокодиловой кожи с монограммой, Женщина говорила им:

— К сожалению, не могу вас поздравить. Ваш ребенок не без способностей, но у нас был конкурс девятнадцать человек на место, сами понимаете.

— Да-да… — рассеянно улыбнулся Нёмкин папа и спросил, слегка наклонившись: — Ты хочешь стать музыкантом, сынок?

Немка перевел глаза с крокодилового портфеля на блестящее платье и вздохнул освобождение: — Не-а…

— Ну, будет инженером, — сказал Нёмкин папа. — В наш век, знаете…

И все кончилось. Погасло, затихло. Баранцев включил свет, и некоторое время мы сидели молча.

— Чепуха какая-то, — не очень уверенно заговорил, наконец, Константин. — Выходит, если бы ты…

— Вот какой однажды был случай, — быстро перебил Немка. — Мальчик плакал, плакал, а ему дали сладенького на ложечке, он и успокоился, — как это сказать одним словом?… Стих — от — варенья…

— Неужели ты детских песен не знал?! — закричал я. — Что это за песни идиотские для шестилетнего ребенка!

— У нас такая пластинка была, — тихо сказал Немка. — Она и сейчас жива, и я ее очень люблю: с одной стороны «Раным-раненько», а с другой «Когда я на почте…».

— Крайне любопытно, — вступил профессор Стаканников. — И что вы чувствовали, Изюмов, в процессе сеанса? Болевые ощущения? Подергивание конечностей.

— Ничего. Никаких, — ответил Немка.

— Гм… О-очень интересно, — продолжал Стаканников. — Но между прочим, я еще в сорок шестом году высказывал… М-м-м… да. Разрешите-ка, я сам попробую, молодые люди.

И, сев поудобнее, он надвинул электроды на уши.

Мы увидели длинный коридор, из тех, что одним концом выходят на лестничную клетку, а другим упираются в пахнущий винегретом и дустом буфет. По обеим стенам его шли двери с надписями: «Аудитория №…», возле урн стояли курильщики, и группа девушек, обняв друг друга за плечи и образовав кружок, обсуждала нечто не слышное нам.

— Привет, — сказал молодой, но не слишком, человек, подходя к другому молодому человеку, подпиравшему стену и рассеянно листавшему толстый журнал.

— Здорово, — отозвался листавший и, подняв голову, оказался Стаканниковым, лет на тридцать моложе нынешнего.