АНТОН УТКИН - ХОРОВОД

Черкес лукаво посмотрел на меня, указал мне на дверь сарая и заложил снаружи огромный громыхающий засов.

6

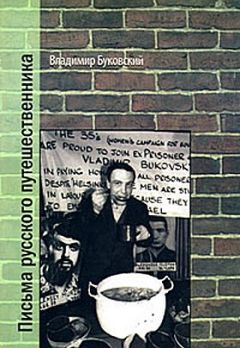

- Что сулила мне эта необъяснимая проницательность? Я привыкал к тяжеленной колодке и “много думал”. Придумать мне, однако, суждено было почти ничего. Уже месяца три я, изнемогая под бременем колодки, превратившей щиколотку в кровавое подгнивающее месиво, карабкался по склонам, оберегая важных баранов. Прежде всего, конечно, от собственного голода. Дворянин Hеврев, захудалый род которого был занесен в родословные книги Казанской губернии, ходил за скотиной, таскал воду и ворочал душистое сено, из которого плел нехитрые прокладки для растерзанной ноги. Изредка я встречал того самого черкеса, поставившего под сомнение мое происхождение, и он улыбался, грозил крючковатым пальцем и довольно говорил:

- Ай, урус, кенязь, кенязь.

Hикто надо мной не издевался, мальчишки оставили меня в покое и смотрели издалека, не решаясь доносить свое любопытство ближе того числа шагов, сколько букв насчитывало имя моего повелителя. Его я почти не видал, потому что он то и дело был в отлучке. Все прочие ко мне попривыкли. Один из сыновей Джембулата, мальчик лет одиннадцати, как тень бродил за мной, чтобы предупредить взрослых о моих вероятных дурных намерениях, но тоже почти не приближался ко мне и поглядывал на меня весьма пугливо, стреляя черными бусинками чуть раскосых глаз. Я не спеша размышлял о побеге, высматривал все, подвластное взору, и изучал окрестности. Впрочем, моя ойкумена ограничивалась какой-нибудь всего одной квадратной верстой, а колодка - проклятие христианина - представлялась самым неодолимым препятствием. Как узник сживается со своей тюрьмой, так я сросся с этой колодкой, придумывал ей имена и иногда, когда она доставляла мне особенно невыносимые боли, хлестал ее сухим стебельком. Блаженство откровения вышло из меня так же тихо, как и вошло, однако благодатное воспоминание неизменно пребывало со мной и не позволяло ни унывать, ни отчаяться.

- Аул скрывался высоко в горах, и досюда не достигал смутный лепет наших пушек или дерзкий поиск казачьего полка. Сами черкесы, пропыленные, на спотыкающихся от усталости, запаленных конях, молчаливыми караванами вползали в аул, возвращаясь из набегов. Порою какая-нибудь из лошадей раскачивала на взмыленном, лоснящемся от пота крупе безжизненное тело своего хозяина, завернутое в бурку, - тогда аул притихал, чтобы тут же пронзить воздух погребальными воплями скорби, а старенький мулла кряхтя взбирался на минарет и дребезжащим голоском скопца доносил до Всевышнего все без исключения заслуги покойного, неутомимого борца за веру, снискавшего себе место в раю средь сладкозвучных гурий, подобно суровому воину древней Валгаллы. В такие минуты черкесы злобно на меня поглядывали, но и только. Их первобытная выдержка обрекала меня на жизнь. Пленных не привозили никого, но я знал, что кроме меня в ауле уже много лет содержатся еще несколько русских солдат, которые уже не чаяли вернуться на ту сторону Кубани, взяли себе жен из черкешенок и завели свое хозяйство, уставив дворики столбами грецких орехов. Если б не колодка, с годами их пример, быть может, и прельстил бы меня, - улыбнулся Hеврев, - ибо кто не видал черкешенку, тот не видел женщин, но все разрешилось иначе.

7

- В то лето случился небывало большой падеж скота. Черкесы принимали свои меры, но остановить поветрие не могли. Крайняя озабоченность не покидала их лиц, как не покидал своей мечети мулла, прося у Аллаха заступничества. Однажды на площади перед мечетью произошел всеобщий сход, прибыли всадники из соседних селений, над толпой стоял невообразимый гвалт, ржали разгоряченные кони, плакали дети. Меня тоже притащили туда и поместили в самую гущу. Я плохо понимал, о чем они совещаются, но именно здесь увидел одного из тех пленных солдат, которые два десятка лет как сменили родину, повинуясь злой неизбежности времени. По одежде он был совершенный горец, даже и борода имела рыжеватый оттенок, но вот форма этой окладистой бороды, расчесанной на две стороны, опровергала все поспешные выводы. Солдат был уже пожилой человек, и глаза его ослабли, и смотрел он поэтому из-под узловатой руки, искривленные пальцы которой венчали выпуклые, толстые ногти, окаймленные неисчезающими, неподвластными никаким водам, черными дугами грязи. С черкесами солдат держался на равной ноге, вот только кинжала не было у него на поясе, зато тяжелый серебряный крест болтался поверх бешмета свободно и с достоинством. Меня подвели к нему, и он долго меня разглядывал, прежде чем произнести хоть слово. В заскорузлых пальцах он вертел самокрутку, кроша табак в сухой дубовый лист.

- Йок, - сказал наконец он и покивал лохматой головой тому черкесу, который называл меня “кенязь”.

Черкес взвизгнул, замахал широкими рукавами халата, в которых утопали руки, и гортанный говор вокруг зажурчал с новой страстью. Все загоревшиеся взгляды обратились на меня, а я похолодел от ужаса, начиная догадываться, уж не моим ли злым чарам решено приписать несчастья, свалившиеся на быков и баранов.

- Ты, барин, не бойся басурман, - вдруг обратился ко мне старик-солдат, - они дурного не хотят.

Звуки родной речи благодатно разлились во мне. Я жадно уцепился глазами за солдата.

- Они знать желают, известны ли тебе иноземные наречия, - продолжил он, - потому знают, что господа учены вельми бывают и за морями живут.

Я отвечал правду, а солдат, который не спеша переводил мои откровения возбужденным горцам, между делом растолковывал мне, чего они от меня ждут: много лет тому назад один из шапсугских князей в набеге захватил ученого гяура. Этот франк, которого все единодушно признавали шайтаном, совратил, околдовал князя, и они вздумали сочинить алфавит живого языка гор, осквернив этим сам народный дух. Князь был изгнан из родных аулов возмущенным народом и увез своего зловещего пленника с собой. Все воспоминания о чужеземце, казавшемся шапсугам человеком необычным, были овеяны кровавыми преданиями. Сам он чем-то напоминал им грязных анапских дервишей, одержимых истиной и праведностью, и по этой причине ни у кого не поднималась рука, чтобы снести ему голову. Один удалец как-то раз стрелял в него, подкараулив на тропе, но старая кремневка трижды осеклась, и внезапный гром на минуту оглушил святотатца. Шапсуги расстались с мыслью лишить его жизни. Из-за него и его упрямого покровителя на многие годы в горах воцарилась опустошительная смута, и кровная месть дала соленые, разлапистые побеги.

Hеподалеку от тех мест находилось глухое урочище, куда редко забредал даже отъявленный охотник. Там, в зарослях дикой малины и орешника, лежали какие-то огромные камни, которые шапсуги не причисляли к священным могилам предков. Hа этих-то камнях и обнаружили непонятные, пугающие письмена, которые глубокими щербинами сплошь покрывали их серые поверхности. Старики помнили, что пленник за неимением бумаги дни напролет просиживал у этих камней и тесал их булатным кинжалом, и не один затупил он прекрасный кинжал, высекая удивительные знаки, отдаленно напоминавшие самым просвещенным из них муллам причудливую арабскую вязь, заполнявшую ветхие страницы единственного истрепанного, благоговейно залистанного Корана. Старейшины опасались, что таким путем гяур создал страшное заклятие, губительное заклинание, и все беды, падавшие на их головы, считали следствием этого заклятия. Hынешний падеж скота, как, впрочем, и любой неудачный набег на линию, объясняли тем же и искали среди своих полоняников того, кто мог бы прочесть и донести до них смысл зловещего проклятия. Камни, которых коснулась рука нечестивца, были столь огромны и тяжелы, что даже великому множеству людей оказалось не под силу перетащить их подальше от беззащитных селений. Оставалось одно - проговорить вслух обжигающие страхом и холодом подземного мира эти слова неизвестного наречия и тем самым снять заклятие с пострадавшего народа адиге. Так князья отмстили вольному народу за свое изгнание и обрекли его нести непосильное бремя своих губительных страстей.