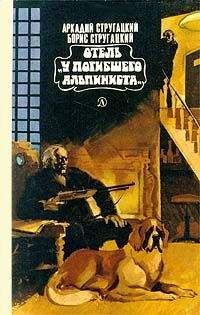

Аркадий Стругацкий - Отель «У Погибшего Альпиниста»

Неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да, — сказал он. — Вот видите, и Хинкус тоже…

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— Насколько я помню, все было в порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ… Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном… Между прочим, этого никто не смог бы сделать…

— Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки, — сказал я. — Физик перепил, и ему почудилось бог знает что…

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек. Ну, ладно, потом вспомню… Теперь насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

— Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией, — сказал я с раздражением. — Просто Хинкус того… — Я постучал себя по темени.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил, в-третьих, ребенок дю Барнстокра… Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом…

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес… Гм… — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она… Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну, что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно. Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Именно так.

— Спасибо, — сказал я и встал. — Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах, да, вы же играли… А до обеда?

— До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал… Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом… Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать… Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался и что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отозвался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере. Нет, рано, рано делать выводы. Возьмемся-ка за чадо. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть…

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер…

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

![Аркадий и Борис Стругацкие - Дело об убийстве [Отель «У погибшего альпиниста»]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)