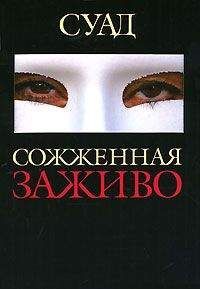

Суад - Сожженная заживо

Я знала, что он счастлив, а он знал о моем существовании. В пять лет он не мог не знать, что у него есть настоящая мать, потому что мы жили вместе у его приемных родителей. Не знаю, как ему объяснили мой отъезд, но семья принимала многих детей, приезжавших со всего мира, и я помню, что порой нас, было восемнадцать, когда мы собирались за столом. Большей частью это были брошенные дети. Мы все называли приемных родителей мамой и папой. Эти замечательные люди получали от организации «Земля людей» необходимые средства для временного приюта детей, и каждый их отъезд был связан с болезненными переживаниями. Я видела, как они бросались в объятия мамы и папы, они не хотели уезжать. Но этот дом был для них лишь временным пристанищем – большинство детей оставалось у наших приемных родителей на период срочной операции, которую невозможно было сделать у них на родине, а потом они туда возвращались. У этих детей была настоящая родина, у них были настоящие семьи, разбросанные по всему миру. Такие, как Маруан и я, которым некуда было возвращаться, усыновлялись семьями. В Палестине меня считали умершей, и Маруан там тоже не существовал. Он заново родился здесь, как и я, 20 декабря. Его родители были также и моими. Такая ситуация была довольно странной, и когда спустя почти четыре года совместной жизни я покидала семейный очаг, я расценивала себя скорее как старшую сестру Маруана. Мне было двадцать четыре года. Я не могла больше находиться на их иждивении. Мне надо было устраиваться на работу, привыкать к независимости, становиться взрослой.

Если бы я не решилась оставить его там, я не смогла бы воспитывать его одна. Я была депрессивной матерью и давила бы на него грузом моих страданий, ненавистью моей палестинской семьи. Мне пришлось бы рассказать ему то, о чем так хотелось забыть! А я не могла – это было выше моих сил. У меня не было денег, я была больна, я была беженкой, вынужденной жить под вымышленным именем всю оставшуюся жизнь, потому что родилась в деревне, где мужчины подлые и жестокие. И мне надо было всему учиться. Единственное, что мне оставалось, – погрузиться в эту новую страну и ее обычаи, чтобы попытаться выжить. Маруан же не должен был участвовать в моей личной борьбе за выживание. Я говорила себе: «Теперь я здесь, мне надо врасти в эту страну, у меня нет выбора». Я сама хотела построить в этой стране заново свою жизнь. Мой сын говорил на этом языке, у него были родители-европейцы, документы, нормальное будущее, все то, чего у меня не было никогда, ни раньше, ни теперь.

Я выбрала выживание для себя и дала возможность ему жить, как он сможет. Я знала, что в этой семье ему будет хорошо. Кстати, когда со мной заговорили об усыновлении, и встал вопрос о выборе родителей из других потенциальных родителей, я отказалась: «Нет, никакой другой семьи! Маруан останется здесь или нигде. Я знаю, как он будет воспитан здесь, и не хочу, чтобы его отдавали в другую семью».

Папа дал мне честное слово. Мне было двадцать четыре года, но мое умственное развитие едва дотягивало до пятнадцати. Я так и осталась на уровне детства, пережив столько горя. Мой сын был частью той жизни, которую мне следовало забыть, чтобы начать строить новую. В тот момент я не могла объяснить так ясно, как сейчас. Я продвигалась вперед день за днем, как в тумане, полагаясь на инстинкт. Но в одном была твердо уверена: мой сын имел право на безмятежную жизнь, у него должны быть нормальные родители. Я же не была нормальной матерью. Я ненавидела себя. Я рыдала над своими ожогами, над этой ужасной кожей, с которой приговорена жить.

Поначалу, в госпитале, я верила, что все эти чудесные люди вернут мне мою кожу, и я стану такой, как прежде. Когда же я осознала, что они могут мне дать лишь жизнь в этой кошмарной оболочке, я замкнулась в себе. Я была ничем, я была уродиной, я должна была скрывать себя, чтобы не смущать других.

По прошествии лет, вновь обретая понемногу вкус к жизни, я хотела забыть Маруана, будучи уверенной, что ему повезло больше, чем мне. Он ходил в школу, у него были родители, братья, сестра, он просто обязан быть счастливым. Но он был здесь, в укромном уголке моей памяти.

Я закрывала глаза – он был здесь. Я бежала по улице – он был передо мной или рядом, как будто я убегала, а он догонял. Я всегда помнила ту картину, когда медсестра положила его мне на колени, и я не могла его взять на руки, потому что... бежала по саду, объятая пламенем, а мой ребенок горел вместе со мной. Ребенок, отец которого не захотел его, прекрасно зная, что приговаривает нас обоих к смерти. Не говоря о том, что я так любила этого человека и так надеялась на него!

Мне было очень страшно, что я не найду другого мужчину. Из-за моих шрамов, моего лица, моего тела, из-за меня самой, какой я себя ощущала. Эта мысль точила меня, было страшно, что я не могу нравиться, страшно видеть, как от меня отводят глаза.

Я начала работать на ферме, а потом благодаря папе поступила на завод, производящий элементы точного оборудования. Работа была чистой, и я неплохо зарабатывала. Я проверяла печатные платы, части механизмов. На этом заводе был другой интересный отдел, но там требовались навыки работы на компьютере, а я к этому была неспособна. Я отказалась от обучения, мотивируя свой отказ тем, что предпочитаю сидению у компьютера работать стоя на конвейере. Однажды меня вызвала начальница бригады:

– Суад! Подойдите ко мне, пожалуйста.

– Да, мадам.

– Садитесь здесь, рядом со мной, берите мышь, я покажу вам, как работать!

– Но я никогда этим не занималась, я не сумею. Мне больше нравится работать на конвейере...

– А если в один прекрасный день на конвейере больше не будет работы? Что тогда делать? Ничего? Для Суад больше не будет работы?

Я не посмела сказать ей «нет». Даже если мне и было страшно. Каждый раз, когда надо было учиться чему-то новому, у меня увлажнялись руки и появлялась дрожь в коленях. Я паниковала, но сжимала зубы. Каждый день, каждый час моей жизни я должна была учиться, не имея никакого багажа, не умея читать и писать, как другие. Неграмотная, не выучившая ни слова. Но мне так хотелось работать, что если бы эта женщина велела мне опустить голову в ведро с водой и не дышать, я бы и это сделала.

Итак, я научилась обращаться с мышью и понимать, что происходит на мониторе. Через несколько дней дело пошло. Они все были очень рады за меня. За три года я не потеряла ни минутки, мое место выглядело безупречно – я его всегда убирала, прежде чем уйти, – и я всегда приходила вовремя, раньше, чем другие. Еще в детстве меня палкой приучили к напряженной работе и повиновению, к точности и чистоте. Это была моя вторая натура, единственное наследие прежней жизни. Я говорила себе: «Никогда не знаешь, а вдруг завтра придет кто-то другой, я не хочу, чтобы он увидел неубранное и грязное рабочее место...»

Я даже превратилась в ревнителя порядка и чистоты. Каждую вещь я должна была вернуть на то же место, душ я принимала каждый день, зубы чистила три раза в день, волосы мыла два раза в неделю, ногти чистила, нижнее белье меняла ежедневно... Я стремилась к чистоте повсюду, для меня это было очень важно, хотя я вряд ли могла объяснить зачем.

Мне очень нравилось выбирать себе одежду, но здесь-то я точно знаю почему: потому что мне всегда было запрещено выбирать. Я любила красное потому, к примеру, что моя мать говорила мне: «Вот тебе платье, будешь его носить». Оно было страшное, серое, но я вынуждена была его надевать. Поэтому я любила и красный, и зеленый, и голубой, и желтый, и черный, и коричневый – все цвета, которые были мне запрещены. Что же касается фасона одежды, то у меня не было выбора. Высокий воротник или вырез по шее, закрытая блузка, брюки. И волосы, прикрывающие уши. Я ничего не могла выставить напоказ.

Иногда я садилась на открытой террасе кафе, завернутая в свою одежду и летом и зимой, и смотрела на прохожих. Женщины в мини-юбках и декольте, открытые взорам мужчин. Среди этих взоров я пыталась выследить те, которые могли бы остановиться и на мне, но я их не встречала и возвращалась домой. До того самого дня, когда я заметила из окна своей комнаты машину, а в ней мужчину, правда, я видела только его руки и колени.

И я влюбилась. Это был единственный мужчина на всей земле. Я видела только его, из-за этой машины, из-за этих двух рук, лежащих на руле.

Я влюбилась в него не потому, что он был красивым, вежливым, нежным, потому что он не бил меня или потому, что с ним я была в безопасности. Я влюбилась в него, потому что он водил машину. Одно то, как он ставит свою машину перед домом, заставляло биться мое сердце. Просто видеть, как он садится в машину, когда едет на работу, или выходит из нее, когда возвращается... Каждое утро я боялась, что вечером он не приедет.

Я не отдавала себе отчета, что повторяется история моей первой любви. Мужчина, уезжающий и возвращающийся под моим окном, которого я полюбила прежде, чем сказала ему об этом, которого я со страхом поджидала, потому что боялась, вдруг он не вернется. В то время я не могла предвидеть ход событий. Иногда я пыталась заставить работать мою память, чтобы узнать, почему моя жизнь сложилась именно так, но быстро бросала эту затею, это было слишком сложно для меня.