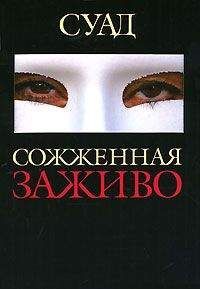

Суад - Сожженная заживо

Чтобы разыскать малыша, потребовалось подключить все мои дружеские связи. Моя подруга, которая рассказала мне о Суад, связалась с социальной служащей. Социальная служащая оказалась еще более нерешительной. Ответ моей знакомой был сформулирован достаточно ясно: «Она мне ответила, что знает, где он находится, это мальчик, но она не может его выдать просто так, это невозможно. Она считает, что ты не права, вмешиваясь в судьбу ребенка. В самом деле, для тебя это лишняя головная боль, равно как и для матери!»

Я спросила у Суад:

– Как зовут твоего сына?

– Его зовут Маруан.

– Это ты дала ему это имя?

– Да, я. Меня об этом попросил доктор.

У нее были моменты потери памяти, а иногда память была совершенно ясной, но я не всегда могла понять, в какой фазе она находится. Она забыла ужасные обстоятельства, при которых появился на свет ее ребенок, она вообще не помнила, что у нее родился сын, никогда не называла его имя. И вдруг на простой вопрос дала прямой ответ. Я продолжала свои расспросы в том же направлении:

– Как ты думаешь? Мне кажется, мы не можем уехать без Маруана. Я пойду за ним, мы не можем его здесь оставить...

Она вымученно смотрела на меня исподлобья, из-за своего прикипевшего к груди подбородка.

– Ты так считаешь?

– Да, я так считаю. Ты уедешь, ты будешь спасена. Но я знаю, в каких условиях предстоит жить Маруану, для него это будет ад.

Он навсегда останется сыном шармуты. Сыном потаскухи. Я этого не сказала, но она сама должна была это знать. Мне было достаточно интонации ее вопроса: «Ты так считаешь?» Она была согласна со мной.

Итак, я разыскивала ребенка. Сначала я посетила один или два сиротских приюта, пытаясь выяснить, нет ли там двухмесячного ребенка по имени Маруан. Но пока не находила, да к тому же положение мое было не слишком хорошо для поисков. Социальной служащей не импонировали такие девушки, как Суад. Она палестинка, из хорошей семьи, что не меняло дело. Но без нее я не смогу обойтись. Тогда, уступив моей настойчивости, и желая доставить удовольствие моей знакомой, она указала мне центр, в который был помещен ребенок. В то время этот сиротский приют был хуже крысиной норы. Вызволить его оттуда было невероятно трудно. Он был пленником системы, которая его туда и определила.

Мои шаги, в конце концов, недели через две привели к некоторым результатам. Я встречалась с посредниками всех мастей. Со сторонниками заставить ребенка страдать так же, как и мать. С теми, которые были скорее за то, чтобы избавиться от проблемы и лишнего рта. Некоторые из подобных детей просто необъяснимо умирают. С теми, наконец, кто имел сердце и понимал мою озабоченность. В конце концов, я оказалась с двухмесячным ребенком на руках, у которого была крошечная, слегка грушевидная голова с небольшой шишкой на лбу – результатом его преждевременного рождения. Но вполне здоровым, что с его стороны было настоящим подвигом. Он не знал ни колыбельки, ни ласки. На нем еще были следы классической желтухи новорожденных. Я боялась, как бы с ним не возникли серьезные проблемы. Его мать горела, как факел, вместе со своим ребенком и родила его в кошмарных условиях. Он был худым, но это ничего. Он смотрел на меня круглыми глазами, не плакал и был спокойным.

Кто я? Зорро? Я глупая, он не знает, кто такой Зорро...

Я привыкла обращаться с детьми, страдающими от недоедания. В то время в нашем учреждении их было около шестидесяти. Но я отнесла его к себе, у меня было все необходимое для такого случая. Мне уже удалось отправить нескольких детей в тяжелом состоянии в Европу, чтобы прооперировать их там. Я устроила Маруана на ночь в корзине, покормленного, запеленатого и ухоженного. Я получила визы. Теперь у меня было все. Эдмонд Кайзер ждал нас в Центре скорой медицинской помощи в Лозанне, в отделении обширных ожогов.

Завтра день большого отъезда. Мать транспортировали на носилках к самолету в аэропорту Тель-Авива. Суад вела себя как маленькая девочка. Ее страдания были безмерны, но когда я ее спрашивала: «Ну, как, ничего? Тебе не слишком больно?» – она мне просто отвечала: «Очень больно». И ничего больше.

– А если я поверну тебя немного, так будет лучше?

– Да, так лучше. Спасибо.

Всегда «спасибо». Спасибо за инвалидное кресло в аэропорту – она никогда в жизни такого не видела. Спасибо за кофе через соломинку. Спасибо за то, что поместила ее в уголке, пока регистрировали наши билеты. Поскольку на руках у меня был ребенок и мне было трудно с ним оформлять документы, я попросила ее: «Послушай, Суад, я положу малыша к тебе, ты только не двигайся...»

У нее был немного испуганный взгляд. Ее ожоги не давали возможности взять малыша на руки. Суад только придвинула руки поближе к ребенку, одеревенев от страха. Она испугалась, когда я доверила ей ребенка. Это было слишком трудно для нее.

– Сиди так. Я сейчас приду.

Мне пришлось попросить ее о помощи, потому что я не могла одновременно толкать инвалидное кресло, держать ребенка, подавать документы на каждой стойке в аэропорту, предъявлять свой паспорт, визы, разрешение на выезд и объясняться по поводу моего странного экипажа.

Это был кошмар! Пассажиры, проходившие рядом с нами, восклицали, как делают все, увидев маленького ребенка: «Ой, какой хорошенький малыш. Ах, какой он милый!» Они даже не смотрели на мать, полностью обезображенную, склонившую голову к этому ребенку. Под больничной рубашкой у нее были бинты – ее очень трудно было одеть, – одна из моих шерстяных кофт и одеяло сверху. Она не могла поднять голову, чтобы сказать спасибо пассажирам, и я знала, в какую панику повергал ее этот малыш, которого они находили таким очаровательным.

Отойдя от нее, чтобы выполнить необходимые формальности, я подумала, что сцена отдает сюрреализмом. Вот она сидит, сожженная, с ребенком на руках. Она пережила ад и ребенок тоже, а люди проходят мимо с улыбками: «Ах, какой хорошенький малыш!»

В момент посадки возникла еще одна проблема: как поднять ее в самолет. Мне уже приходилось поднимать инвалидное кресло по трапу самолета, но здесь я была в настоящем замешательстве. У израильтян существует специальная техника. Они подогнали огромный кран, и Суад оказалась подвешенной в кабинке на стреле этого крана. Кабинка медленно поднялась и подъехала прямо к двери самолета, где ее приняли два человека.

Я забронировала три кресла впереди, чтобы можно было ее положить, и бортпроводницы поставили нам ширму, чтобы отгородиться от любопытных взглядов пассажиров. Маруана поместили в колыбельку авиакомпании. Это был прямой рейс до Лозанны.

Суад не жаловалась. Я помогала ей время от времени менять положение, но ей не удавалось расслабиться до конца. Обезболивающие таблетки не слишком-то помогали. Она была слегка растерянная, полусонная, но доверчивая. Она ждала. Я не могла покормить ее, только давала пить через соломинку. И пеленала ребенка, на которого она избегала смотреть.

Она страдала от такого наплыва сложных проблем. Она не представляла, что такое Швейцария, страна, в которую я ее везла, чтобы вылечить. Она никогда не видела самолета, не видела ни подъемного крана, ни такого количества снующих людей, заполнивших международный аэропорт. Я везла с собой маленькую неграмотную дикарку, которая открывала для себя массу вещей, возможно, ее пугающих. Я также знала, что ее страдания далеко не закончились. Понадобится еще долгое время, чтобы это выживание превратилось в сносную жизнь. Я даже не знаю, возможно, ли будет ее оперировать и пересаживать кожу. А потом настанет сложный процесс привыкания к новому образу жизни, изучение языка и так далее. Когда мы «вывозим» жертву, мы знаем, как говорит Эдмонд Кайзер, что берем ответственность за жизнь.

Голова Суад была рядом с иллюминатором. Не думаю, что она была способна в том состоянии размышлять, что ее ждет. Она надеялась, сама точно не зная на что.

«Ты видишь вот это? Это называется облака».

Она спала. Некоторые пассажиры жаловались на запах, проникавший сквозь шторы, отделявшие их от нее. Прошло два месяца с того дня, как я первый раз пришла в ту ссыльную палату смерти. Каждый сантиметр кожи на ее груди и руках разлагался, превращаясь в обширную гнойную рану. Пассажиры могли зажимать нос и демонстрировать бортпроводнице гримасы отвращения, но мне было все равно. Я везла обожженную женщину и ее ребенка, и когда-нибудь они узнают почему. Они узнают также, что есть и другие, которые уже погибли и которым суждено умереть, и так происходит в каждой стране, где мужчины практикуют убийство ради чести. В Палестине, в Иордании, в Турции, в Иране, в Ираке, в Йемене, в Индии, в Пакистане, в том же Израиле и даже в Европе. Они узнают, что редкие выжившие жертвы вынуждены скрываться всю жизнь, чтобы убийцы не нашли их опять. Потому что им это еще удается. Они узнают, что большинство гуманитарных ассоциаций не берут их на свое попечение, потому что эти женщины – «продукт национальной культуры». А в некоторых странах закон охраняет их убийц. Их случаи не вызывают массовых кампаний сочувствия или протеста, как, например, против голода и войн, в помощь беженцам или во время крупных эпидемий. Я могу это понять и допустить. Каждый играет свою роль в этом печальном мировом устройстве. И опыт, который я только что приобрела, говорит о том, как сложно незаметно внедриться в страну, отслеживать выживших жертв «преступлений во имя чести» и помогать им, подвергая собственную жизнь риску и опасности.