Сергей Сиротин - Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме

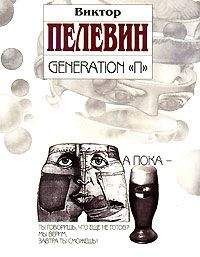

Однако Пелевин не совершает работы по постижению современности. Мир дан как есть, во всем блеске своей неподлинности, и обманывает в любой попытке понять себя. Пелевин поступает здесь естественно безответственным образом: зная, что это невозможно, он и не собирается понимать его. Он пальпирует его боковым зрением, предпочитая держать фокус на искусственных наполнителях вроде буддизма или числовой магии. Для его метода это неизбежно, так как прямой взгляд обязал бы взять на себя малоинтересную для него миссию бытописателя. Социальный реализм бессилен выразить то, что по-настоящему его интересует, — тотальную инфляцию сознания, распухшего от безродных образов синтетической культуры. В итоге то, что поражает нас точностью наблюдений, в действительности принадлежит мертвым пейзажам. Мир уже умер, Пелевин просто нарисовал натюрморт. Он мертв потому, что здесь невозможна экзистенциальная проблематика. Отношения между знаками оказываются сильнее, чем отношения между людьми, которые легко появляются и легко теряются. Произвольность последних нетягостна, а текучесть безболезненна. Никто из пелевинских героев не страдает от одиночества. У Пелевина вообще нет других людей самих по себе, они являются составными частями неизменного внешнего мира по отношению к “я”, к субъекту. Если убрать иронию, окажется, что его книги безлюдны, в них действует единственный герой, и это даже не сам автор, как можно было бы ожидать. Это смоделированный субъект, вычлененный из обывателя, который ведет жизнь по течению и мало о чем задумывается. Отвал грубой породы проходит не полностью, поэтому субъект так и остается обывателем, не способным найти место для собственного шага. Единственное, что он умеет делать с завидным постоянством, — это попадать в следы неожиданно появляющихся мастеров-наставников. Пожалуй, здесь самое время обозначить нового концептуального персонажа, которого часто вводят в философии. Например, есть Иной, Другой, Друг. Пелевинского обывателя я предлагаю называть Тупым. Образ Тупого — центральный для Пелевина. Он и есть субъект того самого философствования как постижения бессущностного и безопорного мира. Без посредства Тупого трудно вступать в какие-либо отношения с современностью. Без него остается только путь Бодрийяра, то есть путь неутешительного знания с сомнительной привилегий зачитывать приговоры цивилизации. Тупой же изъят из ада знания и реабилитирует мир для возможности иронического исследования. Его образ подготавливался и в ранних произведениях писателя, но именно в “Generation “П”” он обрел реальную силу. И вплоть до романа “t” не похоже, чтобы она слабла.

“Числа”, “Священная книга оборотня”, “Empire V”, “t”. Постмодернистский мир как среда обитания Тупого

Происхождение Тупого — это заслуга обыденности, он рожден пассивными силами современной истории, направленной на упрощение всего, что можно упростить. Среди упрощенного само понятие “тупости”, которое ни в коем случае не следует понимать негативно. Очевидно, что Тупой не всегда умен в смысле обладания знаниями (главный герой “Чисел” не знает, кто такие големы, а герой “Empire V” — слов “объективация” и “жмых”). Но Тупыми их делает не это. Речь идет о сущностной стороне тупости, о способности решить ключевые противоречия жизни за счет незнания о них. Если бы здесь были поставлены высшие цели, это можно было бы назвать жертвоприношением разума. Однако Тупой Пелевина — не духовный аскет, а всего лишь герой бездеятельного познания, который органически находит себя в духе упрощения и способен искренне переживать чистую силу знаков. Зерно любой мысли мгновенно прорастает в его голове. Все смыслы для него первозданны и значимы, любую идею он готов принять как откровение, не то что не подозревая о ее возрасте и истинных корнях, а даже не задумываясь об этом. Тупой ни к чему по-настоящему не критичен, он постоянно чему-то учится или готов учиться, причем знания не меняют его. Никто из пелевинских героев не получает выгоды от знаний. Скрытая структура современности, выдумана она или нет, открывается им как избранным, но она избирает их не для дара, а как удобных слушателей, которые задают наивные вопросы и делают ее проповедь более наглядной. Разве Татарского назовешь “потерявшим ценности”, как это без конца говорят про героя нулевых? Нет, потому что сама его работа состоит в том, чтобы делать ценности произвольными. Татарскому не чужд мир хотя бы на том основании, что он имеет в нем место. Более того, существует измерение, в котором он реально понимает мир. По сути, он находится в бессознательном взаимодействии с ним, ведь неконтролируемая, автоматическая выдумка слоганов — это не что иное, как его голос в их диалоге.

Все это закономерно с точки зрения метода. Модельное сознание Тупого, всегда искреннее по отношению к миру и как бы не подозревающее подвоха, отлично контрастирует с наплывающей на него реальностью. Сила пелевинского сарказма как раз в таком обмане наивности, хотя это сарказм отчаянного человека, который не цементирован ни малейшей надеждой. Формально Тупой вроде бы и находится в конфронтации с миром, но пелевинским альтер эго он все же является вряд ли. Саркастические высказывания принадлежат именно Пелевину, а слышит ли их Тупой, его уже не так заботит.

Способен ли Тупой вообще слышать что-либо? Может ли услышанное изменить его? Казалось бы, утвердительно на это отвечают “Числа”. Тупой этого романа, Степа Михайлов, понимает, что его жизнь направляется числами, и подчиняет свое существование их воле. Он вслушивается в их ритм и всматривается в их мерцание, он ищет их позитивного присутствия и страшится негативного. В действительности же в этом нет ничего реального, кроме повода для нового хоровода знаков и гротескных ситуаций. Вообще, роль любого наполнителя — буддизма, гностической мистики или, как здесь, магии чисел — лишь в том, чтобы создать взаимодействие между Тупым и реальностью на основе чуда. И разумеется, удобная платформа для выхода самого Пелевина в маске сатирика. “Числа” получены развертыванием формальной числовой символики. Формальной потому, что здесь не столько раскрывается суть символов, сколько составляется каталог их приложений к частностям пониженного порядка. Символика принципиально не указывает ни на что сакральное. Если раньше нечто сакральное неизбежно получалось в реторте мифического сюжета, то теперь получить его мешают даже не точечные уколы иронии, а сам план книги, который лишается герметического напряжения и бросается в объятия приземленной реальности. Например, сакральное не противопоставляется бизнесу в качестве чего-то высшего, а сопутствует ему в виде приема ведения дел. Да и вообще, не похоже, чтобы Пелевин был намерен сам этот контекст держать в неприкосновенности: “Все в нем выдавало осведомителя ФСБ — восемь триграмм на засаленной шапочке, нефритовый дракон на впалой груди, расшитые фениксами штаны из синего шелка и три шара из дымчатого хрусталя, которые он с удивительной ловкостью крутил на ладони таким образом, что они катались по кругу, совсем не касаясь друг друга”. Конечно, Пелевин может написать, что “Степа чувствовал, что стал сакральным существом”, но он также может написать, что “…на рынке религий не было продукта, который мог бы утолить его тоску по чудесному лучше, чем общение с числами”.

Для Тупого, обитающего в постмодернистском мире, ум и знания ничего не меняют. Они являются лишь декоративной подкладкой под подвижное и некритичное восприятие мира. Можно ли назвать тупой лису А Хули из “Священной книги оборотня”? Едва ли, ведь она, как и сам Пелевин, является кем-то вроде суперкоммуникатора, информационного медиума, переплетающего бесчисленные потоки разнородных знаний. Но она “Тупая” в указанном выше смысле, потому что вся переплавка одних знаний в другие проделывается ею безвольно и без всякой цели. Масса интересных, но лишних сведений — как будто перелистываешь энциклопедию. К тому же культурологические и эзотерические моменты используются Пелевиным лишь с частичным разъяснением. В этом смысле он находится между Дэном Брауном и Умберто Эко. Если первый стремится выставить автором своих неряшливых объяснений самого читателя, то второй не занят объяснением вообще. Так происходит как раз потому, что пелевинское интерцитирование не преследует цели пригласить к расшифровке ссылки. Вопросы ставятся не так, чтобы возникло желание найти на них ответ. Они приглушены тенью, и это двойная тень скептицизма и иронии, на перекрестке которых устойчивые идеи просто не могут рождаться. Сознание А Хули как Тупого лишено экзистенциальной болезненности, копившейся в нем в ответ на попытку понять мир. Да и сам мир Пелевин открывает как бы с другой стороны — это мир уже не вполне для сознания и уж тем более не для его бессознательных задворок. Это мир чистой поверхности, которая не имеет трения и находится во мгновенном отношении с любыми событиями. Все может быть материалом и целью превращения, в том числе и люди. Мир замкнутой фантазии, которая не намерена утолять тоску реальности по ней. С точки зрения многообразия связей между вещами пелевинский беспсихологический стиль ничем не уступает психологическому реалистическому. Но Пелевин — это врач, который всегда ставит только один диагноз.