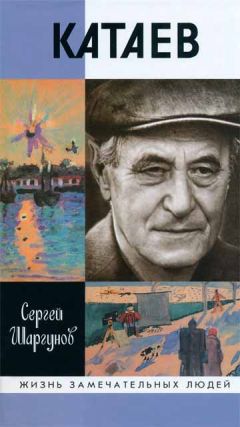

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

Тесть Евгения Петрова Леонтий Исидорович Грюнзайд погиб в 1938-м на Колыме.

Троюродные братья Катаева архиепископ Пахомий (Черниговский) и архиепископ Аверкий (Волынский) погибли с разницей в 16 дней в ноябре 1937-го — первому сделали смертельную инъекцию в тюремной клинике НКВД в Котельниче, второго расстреляли в Уфе. Оба причислены к лику святых Русской православной церковью за границей.

В августе 1937-го была арестована Надежда Николаевна, двоюродная сестра писателя, медсестра на Ленинградском заводе им. МОПРа. По семейному преданию, уехавший в Финляндию сын Анатолий прислал ей письмо, и это привело к роковой развязке. В октябре Надежду расстреляли.

Катаев общался с ней, уже поселившись в Москве: «На белые ночи мы вероятно поедем к моей двоюродной сестре в Питер», — сообщал он в одном из писем 1920-х годов.

У родни сохранилась горькая память, что он не смог ее спасти.

Но как? Что от него зависело?

В 1937-м в том же Ленинграде арестовали поэта и переводчика Валентина Стенича. Анна Ахматова со слов вдовы Стенича Любови Давыдовны рассказывала, что за арестованного хлопотали Зощенко и Катаев. Стенич был расстрелян в 1938-м. Не зная о его гибели, Зощенко в 1940-м отправил письмо в НКВД с просьбой пересмотреть дело. Приписку сделал и Катаев: «Присоединяюсь к отзыву Михаила Михайловича Зощенко о писателе-переводчике Валентине Осиповиче Стениче (Сметаниче), которого я знаю тоже с 1927 года. Считаю нужным просить о пересмотре дела».

(А в 1939-м Катаев в числе тринадцати писателей ходатайствовал перед НКВД о пересмотре дела поэта Николая Заболоцкого.)

До сих пор исследователи не приходят к ясному пониманию, что означал этот новый этап в истории — массы людей, как правило, преданных партии и вождю, в безумном экстазе с визгом и стоном топили друг друга в крови… Да, сигнал убивать шел сверху, а все же как быть с убойным энтузиазмом на местах?

«Как марксист я понимаю, что происшедшему были причины, — писал Валерий Кирпотин. — И что за все, что делалось, ответственность падает не только на Сталина. Его во всем поддерживали все коммунисты (и миллионы беспартийных), в том числе и я…»

Неужели термидор неизбежен, и те, кто сначала убивал «врагов», не могли не приняться за истребление недавних товарищей?

Или это было соперничество между людьми, неизбывное и ожесточенное при любом строе и в любом коллективе, заложенное в самой человеческой природе, которое на этот раз было подогрето государственной лицензией на насилие и обрело форму «доносов» и «чисток»?

Или перед страшной войной нужно было приучить к тому, что смерть внезапна и повсеместна?

Для заметного писателя вероятность получить пулю в те годы была, как для солдата на передовой.

Катаев уцелел. А стоило копнуть прошлое — и запросто в расход.

Но и неверно думать, будто сфабрикованные дела стали сюрпризом 1930-х годов. Ведь, напомню, по сообщению коллегии ОГЧК 1920 года, «заговор», в котором подозревали Катаева, затеяла «огромная контрреволюционная организация, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы» — хотя союз между ними являлся фантасмагорией.

А двоюродного брата Валентина Петровича Василия (родного брата Надежды) уничтожили еще в 1920-м.

Одним из первых фальшивых и показательно-резонансных процессов в СССР стало «дымовское дело» 1924 года. (Тогда чуть было не пострадал катаевский избавитель Яков Бельский, не вовремя вступившийся за председателя «комитета бедноты» села.) В селе Дымовка на Николаевщине убили уголовника Григория Малиновского. В прессе его объявили селькором-коммунистом, а убийство — политическим. Партийное и советское руководство Дымовки пошло под суд. Началась всесоюзная кампания негодования — статьи, стихи, пьесы… Сюжет гибели селькора сделался хрестоматийным. Общественным обвинителем на суде выступил близкий к Троцкому московский журналист Лев Сосновский. Троцкий же опубликовал в «Правде» статью «Каленым железом», объявив причиной убийства сращивание просталинского госаппарата («чиновника») с «кулаком». Статья была зачитана Сосновским на суде и благоговейно приобщена к делу, приговор огласили через три дня: часть подсудимых расстреляли, часть посадили. И только в 1969 году их реабилитировали, Малиновку переименовали обратно в Дымовку, музей лжегероя закрыли, памятник ему снесли…

Но мы в 1930-х…

В те же годы к одной из первых писательских дач в Переделкине подъехал черный «воронок». Вышли чекисты:

— А где Валентин Катаев?

В саду за самоваром сидели писатель Всеволод Иванов, его жена Тамара, драматург Александр Афиногенов с женой-американкой Дженни Мерлинг. Все переглянулись.

— Он здесь не живет, — сообщила Дженни (впоследствии рассказавшая эту историю Катаеву).

— Ищем его…

Чекисты укатили.

— А что… — после общей паузы будто бы сказала Тамара Владимировна. — Давно уже пора с ним разобраться!

Павел Катаев, поведавший мне эту байку, говорит, что разыскивали отца не для ареста, а чтобы привезти в «литературный салон», на вечеринку.

(В отличие от Бабеля он по возможности избегал посиделок с теми, кого автор «Конармии», нежно обобщая, именовал «милиционерами».)

29 августа 1936 года Кирпотин отчитывался в письме Ежову, Андрееву и Кагановичу о заседании Президиума Союза писателей, потребовавшего казни участников «троцкистко-зиновьевского центра»: «В. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц… Олеша принадлежал к числу тех писателей, которых спаивал троцкист-террорист Шмидт[106], подготовляющий покушение на тов. Ворошилова (со Шмидтом пили Бабель, Малышкин, Валентин Катаев, Никулин, Олеша)».

Пили и трепались… Чем не повод зачистить «южан»? Тем более «острого» сообщника Мандельштама, о котором Ежову уже докладывал Ставский…

В 1938-м Андреев писал Сталину о совместной работе, проведенной с Лаврентием Берией: «…в распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы» на ряд писателей, включая Катаева.

Нельзя сказать, что Катаев отличался какой-то активностью. Перелопатив прессу 1930-х, могу сказать, что в отличие от многих он практически не высказывался о происходящем.

Нет, он смотрелся бледно на багровом фоне возбужденной общественности. Куда подевалось юношески-шальное: «за сто тысяч убью кого угодно»? Он, бравировавший цинизмом, оказался гораздо тише и скромнее многих, упиравших на совестливость и искренность и с готовностью звавших убивать.

Вчитываясь в документы эпохи, чувствуешь себя в средневековой сказке: на добрых тружеников напали злые вампиры, «нужна бдительность», теперь вокруг ходят укушенные, но «они маскируются», вечная слава серебряной пуле и осиновому колу…

15 июня 1937 года в связи с приговором по делу Тухачевского «Литературная газета» вышла под лозунгом «Нет пощады шпионам!». «Упорно и мрачно фашизм готовится к большой европейской войне. Главным объектом нападения он наметил Союз Советских Социалистических Республик, — говорилось в заявлении писателей, подписанном Толстым, Шолоховым, и (да!) — Катаевым. — НКВД и тов. Н. И. Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев». «Смерть — единственно возможный приговор предателям», — утверждали на той же полосе писатели Ленинграда и в их числе Зощенко.

А вот стихи эпохи.

Владимир Луговской:

Душно стало. Дрогнули коленки,

Ничего не видно впереди?

К стенке подлецов! К последней стенке,

Пусть слова замрут у них в груди…

Михаил Исаковский:

За нашу кровь, за мерзость черных дел

Свое взяла и эта вражья свора:

Народ сказал: «Предателям — расстрел!»

И нет для них иного приговора.

Перец Маркиш:

Пусть, ядом напоив разбухнувшие почки,

Деревья и кусты ворвутся, как гроза,

В Верховный трибунал и всем поодиночке

Ветвями острыми вонзаются в глаза!

И даже Николай Заболоцкий в стихотворении «Предатели» славил «великую науку»:

Науку веровать в людей и, если это надо, —

Уменье заклеймить и уничтожить гада.

Как считается, подпись под «Нет пощады шпионам!» за Пастернака поставили, однако от подписи под самым первым писательским воззванием 21 августа 1936 года «Стереть с лица земли!» он уклониться не смог, а в январе 1937-го написал карандашом записку в Союз писателей по поводу резолюции «Если враг не сдается, его уничтожают!»: «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей… Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить. Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи».