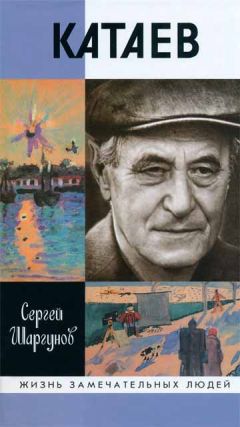

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

«Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. «Они все такие, — сказал О.М., — только этот умен». Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: «правда по-гречески называется мрия[103]»»…

Надежда Яковлевна, обвиняя эпоху в порождении циников разного сорта, выводила из них «более приятную породу, выполнявшую заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую — еду и одежду», и эффектно пригвождала «успешных»: «Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне».

Но не попытался ли идти с веком и Мандельштам? «Идти против всех и против своего времени не так просто, — размышляла Надежда Яковлевна. — В известной степени каждый из нас, стоя на перепутье, испытывал искушение ринуться вслед за всеми, соединиться с толпой, знающей, куда она идет. Власть «общего мнения» огромна, противиться ей гораздо труднее, чем думают, и на каждого из людей время кладет свой отпечаток». И она же признавала непреодолимое всевластие рока: «Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными».

Об этом, но и о большем (не просто об исторической эпохе) написал в «Алмазном венце» Катаев, уравняв жертв времени — расстрелянного Мандельштама и себя-стари-ка, и такой экзистенциальный поворот многим, конечно, показался циничным: «Хотя в принципе я и не признаю существования времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться, ибо что же как не время скосило, уничтожило и щелкунчика»…

Именно тут хочется вспомнить наполненный пафосом безысходности катаевский рассказ 1922 года «Огонь» о коммунисте, деятельном атеисте Ерохине, у которого страшно сгорела жена: «Где же ангелы? Где же бог?.. Все — темная, поповская ложь. Холод. Лед. Молчание. Огонь. Смерть…»

Жизнь важнее любых идей — не в этом ли правда Катаева и в «Отце», и в «Парусе», и в поздних мовистских повестях? «Жажда жизни, стремление найти в ней свое место» — так он в одном из интервью обозначил «внутреннюю тему» своего героя.

В 1930 году в «Четвертой прозе» Мандельштам написал: «Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия». Мерзавец — очевидно, Катаев, но слово лирично мерцает. Повествователь вообще бранчлив и через несколько абзацев обозвал себя самого: «Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается?..» Эта повесть многогранна, но одна из граней, несомненно, сверкает общественным несогласием — Катаев вдохновил Мандельштама на обобщающий образ, Мрия превращается в секретаршу власти: «Настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та другая правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия… Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!»

В ноябре 1933 года Мандельштам сочинил антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…». В книгах оно печатается по автографу, записанному поэтом в НКВД во время допроса. Стихотворение стало причиной ареста в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. Следователем на Лубянке был болгарский журналист, а затем чекист Николай Шиваров, репрессированный в 1937-м с формулировкой «перебежчик-шпион». Мандельштама приговорили к трем годам ссылки.

«За всех пытался просить, когда взяли Мандельштама — писал Сталину, — говорила в интервью Эстер Катаева. — Кажется, наша квартира была единственная, где тогда ждали Мандельштамов… Более того: я знаю свою вину перед Мандельштамом, хотя считаю, что меня можно понять… Валя не простил — месяц со мной не разговаривал. Он обожал Мандельштама, чуть не всего его знал наизусть, называл великим поэтом — я же, честно сказать, его недолюбливала. Высокомерная посадка головы, страшная нервность, путаный, комканый разговор, обида на всех… С ним было очень трудно. Но бывать у нас он любил (и после ссылки, когда ему негде было жить в Москве, и раньше, еще до первого ареста). Часто прибегал читать Вале новые стихи. Понимаю, поэту это всегда нужно — Валя тоже меня будил, когда писал новую вещь. Он долго продолжал писать стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом, — и Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так.

И вот однажды Мандельштам приходит к нам, Вали нет дома, — это его сердит, раздражает, он начинает метаться по квартире, хватает газету, ругает Сталина: «Сталинские штучки, сталинские штучки…» А у меня в это время сидит гостья, не сказать чтобы слишком доброжелательная. Я спокойно ему сказала, что очень прошу в моем доме не произносить ничего подобного. Я страшно боялась — не столько за себя, сколько за мужа. Катаев-то не боялся — или, по крайней мере, не показывал виду… Он держался замечательно. Думаю, рано или поздно его взяли бы обязательно, просто берегли для очередного большого процесса. Так вот, Мандельштам тогда обиделся и выбежал, а свидетельница этой сцены долго еще меня шантажировала — помните, как у вас дома шел такой-то разговор… Не помню, отвечала я. Но на всю жизнь запомнила — главным образом, гнев мужа. Он и после воронежской ссылки помогал Мандельштаму чем мог».

В ночь с 3 на 4 июня 1934 года в городе Чердынь Пермской области Мандельштам выпрыгнул из окна больницы, после чего приговор был пересмотрен. 13 июня случился хрестоматийный звонок Сталина Пастернаку, который, как считается, замялся и стал говорить о том, что они с Мандельштамом совсем разные, на что получил от «кремлевского горца»: «Мы так товарищей наших не защищали». Мандельштаму предложили поменять место ссылки. Осип и Надежда выбрали Воронеж.

В 1935-м Мандельштам написал «Стансы», названные исследователем его творчества, литературоведом Михаилом Гаспаровым программными: «Я должен жить, дыша и большевея». В январе 1937-го была написана «Ода» Сталину (Бродский считал это стихотворение «грандиозным»):

И я хочу благодарить холмы,

Что эту кость и эту кисть развили:

Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.

Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

В феврале возникли стихи о военном параде («Обороняет сон…») с упоминанием «простого мудреца», в начале марта — «Если б меня наши враги взяли…» с финалом: «Будет будить разум и жизнь Сталин». Гаспаров, указывая на позднейшие попытки умолчаний и извинительных интерпретаций, выносил несколько важных, хоть и не бесспорных суждений: «Мандельштам, пишущий гражданские стихи с готовностью по совести стать рядовым на призыв и учет советской страны, — это образ, который плохо укладывается в сложившийся миф о Мандельштаме — борце против Сталина и его режима… Он шел на смерть, но смерть не состоялась, вместо казни ему была назначена ссылка. Это означало глубокий душевный переворот — как у Достоевского после эшафота. Несостоявшаяся смерть ставила его перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь определяла направление этого выбора. Мандельштам называл себя наследником разночинцев и никогда не противопоставлял себя народу. А народ принимал режим и принимал Сталина… Все его ключевые стихи последних лет — это стихи о приятии советской действительности».

Кстати, Катаев тоже не раз называл себя разночинцем. Например, в альбоме Кручёных под фотографией Алексея Толстого поставил подпись: «С почтением, разночинец В. Катаев».

Он был одним из первых, с кем Мандельштам встретился, вернувшись в Москву в мае 1937-го.

4–5 июля 1937 года датировано стихотворение «Стансы»:

Необходимо сердцу биться:

Входить в поля, врастать в леса.

Вот «Правды» первая страница,

Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка,

Но только жизнь без укоризн…

Гаспаров, говоря о стихах, «которые потом Н. Я. Мандельштам раздраженно вычеркивала из его тетрадей», отмечал: «Считать их все неискренними или написанными в порядке самопринуждения невозможно. Трагизм судьбы Мандельштама от этого становится не слабее, а сильнее».

Мне кажется неверным видеть твердую определенность в политических рефлексиях художника, измученного и, в конце концов, замученного государством (например, в 1917-м у него же были строки: «— Керенского распять! — потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала»). И все же в контексте гаспаровского анализа своеобразно выглядят инвективы Надежды Яковлевны: «Они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспосабливаться. «Валя — настоящий сталинский человек», — говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным».

Надежда Яковлевна предельно резка в мемуарах. Тем не менее о Катаеве она написала значительно теплее, чем о других — ведь он не отступился от опального. «Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать «Вальтер-Скотта»? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы».