Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам - Немеровская О.

– Лучше.

Мы расстались. Я смотрел ему вслед. Он опять торопливо пошел по коридору, на ходу (холодно – как мне показалось) поздоровался с Виктором Шкловским и исчез. Больше я его не видел.

Г. Блок

С величайшим интересом и вниманием и почти весело слушал он мои рассказы о том, что делается в глухой русской деревне, в Тульском медвежьем углу, из которого я попал в уплотненную квартиру Блока, за маленький стол с самоваром, черным хлебом, маслом и большой грудой папирос, которыми особенно старательно угощал меня Александр Александрович, говоря:

– Курите, курите, у меня их очень много, теперь я продаю книги, и вот, видите, и масло, и папиросы. Я утешаюсь тем, что многое в наших библиотеках было лишнее и заводилось так себе – по традиции.

И сказал он это без всякого раздражения или злобы, а также почти весело.

Выслушав мой рассказ о том, как мне пришлось по долгу моей службы, чтобы сохранить для детей молоко в детских домах, спасать скот и менять ситец на сено и овес, Блок совершенно оживился и сказал:

– Это удивительно интересно! Вот где делается что-то настоящее, а не у нас на каком-нибудь литературном собрании. Удивителен, удивителен наш народ!..

П. Сухотин

Уже весной 21-го года – одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему – вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня – нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе – читается пьеса – и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока – молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

– Очень хочется писать, – говорил Блок. – Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну, и сяду…

На Садовой ждали трамвая, – все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху – как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головою – туча, плита. Опять – знакомая, еле заметная, тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.

Евг. Замятин

В середине апреля начались первые симптомы болезни. Александр Александрович чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать.

…Для выяснения положения вещей мне придется указать еще на один факт, игравший важную роль в жизни Александра Александровича. Между его матерью и женой не было согласия. Разность их натур и устремлений, борьба противоположных влияний, которые обе они на него оказывали, создавала вечный конфликт между ними… Конфликт между ними был сложный и мучительно отзывался на поэте, который, любя обеих, страдал от невозможности примирить противоречия их натур. Любовь Дмитриевна не всегда умела сдерживать порывы своей враждебности. И эти несогласия между наиболее близкими ему существами жестоко мучили Александра Александровича.

М. А. Бекетова

18 апреля 1921 г.

Опять разговоры о том, что нужно жить врозь, т. е. маме отдельно – неотступные, смутные, незабываемые для меня навсегда, оставляющие преступление, от сознания которого никогда не освободиться, т. е. никогда не помолодеть. И в погоде, и на улице, и в Е. Ф. Книпович, и в m-me Marie и в Европе – все то же. Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не nuova), вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в д р у г у ю сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы.

Дневник А. Блока

Конечно, его жизнь была тяжела: у него даже не было отдельной комнаты для занятий; в квартире не было прислуги; часто из-за отсутствия света он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль – с самого конца Офицерской на Моховую, во «Всемирную Литературу». Но не это тяготило его. Этого он даже не заметил бы, если бы не та тишина, которую он вдруг ощутил.

Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:

– Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?

Однажды он написал мне письмо об этом беззвучии. – «Новых звуков давно не слышно», – писал он. – «Все они притушены для меня, как вероятно для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».

К. Чуковский

25 мая 1921 г.

Наша скудная и мрачная жизнь в первые 5 месяцев: отношения Любы и мамы.

Дневник А. Блока

Идем по Бассейной, – куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем несвязанный, обломок – его слова:

– Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И, может быть, в тот же – может быть, в другой день – долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившийся, упрямо – может быть, самому себе, а не мне:

– И все-таки золотник правды – очень настоящей – во всем этом есть. Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

Евг. Замятин

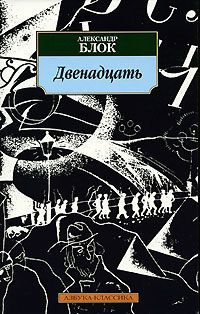

На этом окровавленном небесном жемчуговом небе все те же подъемные краны рабочего города. Мы оба смотрим в даль, стоя после длинного разговора о «Двенадцати», о «Скифах». И беседа снова закипает.

– Слушайте музыку революции! так говорите вы. Будет совершенно новый мир, совсем иная жизнь…

Завидная тогда была у вас вера, завидная нетерпимость:

Все старое к чорту.

– Россия?

России не будет.

– Зачем же вы писали стихи о России?

– Я прощался в них с Россией.

В. Н. Княжнин

В августе месяце 1920 г. я получил возможность побывать в Москве и в Петербурге и 20 августа, не без тревоги, подходил к квартире Блока. «Кто знает, – думал я, – как отнесется Блок к моему перевороту?..»

Но прием со стороны Александра Александровича ждал меня самый радушный, и вновь моя встреча с ним закончилась глубоким, задушевным, непередаваемым разговором.

…Когда мы с ним перешли в кабинет и заговорили о революции, то сразу стало ясно, что переживания его мучительны и тяжки.

Он и тогда не отрицал, что революция – явление огромное, но он уже не считал ее явлением безусловно положительным и склонен был признать ошибкой ту свою веру в нее, какая веяла на страницах «Двенадцати» и книги об интеллигенции.

Александр Типяков. Памяти А. А. Блока

Трагедия Блока… – это трагедия человека на переломе, порывающего со своим классом, переходящего на иную, исторически передовую позицию.

И. Машбиц-Веров

Помните, в Отделе Управления мы толкались в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт – это было вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова [123] – и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острова без воды и дров – помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы то с вами, —