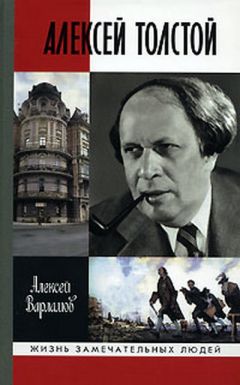

Алексей Варламов - Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом

О Толстом такого не скажешь. Он не был до такой степени отравлен ни честолюбием, ни жаждой славы («у меня нет острого самолюбия», — писал он жене). Он просто хотел хорошо писать и хорошо жить. Глубокие метафизические искания Горького, его ницшеанство, его тяжба с Богом, та роль вождя, к которой Горький стремился, которую завоевал, с радостью на себя взвалил и нес, — все это Толстого не занимало нисколько. Он был в этом смысле простодушнее, ребячливее9, он был чистой воды художник («процесс творчества доставляет истинное наслаждение»), и вот, вероятно, та причина, по которой Бунин его принял, а Горького нет. Толстой не был никому соперником, и в 10-е, и в 20-е, и в 30-е годы, и до революции и после, и под большевиками и без них ему главное было дело делать, работа была для него всем — и источником благосостояния, и смыслом жизни, и его оправданием, и наслаждением. «Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц — и лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет», — вспоминал Чуковский. Вот что было для него в жизни главным, а все остальное служило подспорьем, и быть может, поэтому его дружба с советскими вождями, и его цинизм, и беспринципность — все это в воспоминаниях людей, даже настроенных по отношению к графу не слишком-то доброжелательно, часто даже помимо воли мемуаристов окрашено в какой-то очень снисходительный тон.

Племянница Толстого и его крестница, художница Н.П. Навашина-Крандиевская (дочь Дюны — Надежды Васильевны Крандиевской) писала о своей матери и ее зяте:

«Поскольку Надежда Васильевна была очень хороша собой, то поползли слухи, что она “живет с Климентом Ворошиловым”. Эта мерзость дошла до мамы. Очень раздосадованная, как-то, сидя рядом с А.Н. Толстым на банкете, она пожаловалась ему: “Вот, Алеша, что братья-художники говорят обо мне”. Алексей Николаевич утробно крякнул, громко захохотал, ударив кулаком по столу так, что зазвенели бокалы, и, глядя на нее, произнес: «Дюнка, не опровергай». А папе моему, когда они с тетушкой приезжали в Москву и видели, как мы бедствуем, Толстой говорил: “Если ты, Петр, не можешь обеспечить семью — воруй!”»

Петр — это тот самый П.П. Файдыш, с которого Толстой писал своего Телегина. Так что последнее можно считать советом, который автор дает своему герою. А в сущности здесь то же самое, что и в революцию и в войну — принцип Скарлетт О’Хара: никогда моя семья не будет голодать.

Но полагать, что Алексей Толстой был таким весельчаком, бодряком, жизнерадостным автоматом, который только и умел, что хорошо жить и писать, тоже было бы неверно. За все надо было платить — вот он и платил.

В ночь на 27 декабря 1934 года с Толстым случился первый приступ инфаркта миокарда. Через день он повторился, и Толстого едва вытащили с того света.

«Вот, сударь мой, Алексей Николаевич, получили щелчок по лбу? — по-отечески вразумлял его Горький. — Так вам и надо, гулевая голова! В 50 лет нельзя вести себя тридцатилетним бокалем и работать, как 4 лошади или 7 верблюдов. Винцо пить тоже следует помаленьку, а не бочками, как пили деды в старину, им, дедам, нечего было делать, а вам нужно написать еще 25 томов, по одному в год. Вино и совсем не надо бы пить, заменив его миндальным молоком с нарзаном — напиток бесполезный, но весьма противный. И все формы духовного общения с чужеродными женщинами нужно ограничить общением с единой и собственной женой — общением, кое установлено и освящено канонами православной кафолической церкви… Вообще, дорогой и любимый мною сердечный друг, очень советую, отдохните недельки три или хотя бы годок от наслаждений жизнью, особенно же от коллективных наслаждений, сопровождаемых винопитием и пожиранием поросят…»

Толстой и в самом деле много работал и щедро жил, жизнь распирала его изнутри, в нем бродили могучие жизненные силы, и если бы не они, едва ли бы он выдержал такой темп жизни, но в конце концов волжский организм надорвался. В Детском Селе стало тихо.

«Дом встретил нас мертвый, опустелый. “Тишины боюсь. От нее тоскую, у меня всегда был этот душевный изъян, боязнь скуки. Тишина для меня — как смерть!” — сказал Толстой как-то раз. Вот и привычный удар гонга, возвещающий о прибытии гостей. Правда, вечный приворотник не ответил нам: “Господин граф уехал в горком”. Он вообще ничего не сказал, сухо пригласил раздеться, — вспоминал литературный секретарь Толстого Дм. Гаврилов. — Наталья Васильевна, встретив в покоях, на мое осторожное рукопожатие обеими ладонями ее иссохших утонченных пальцев, почти что шепотом сообщила:

— Он совершенно измотал себя. Эти бесконечные чтения в редакциях. Едва окончил вторую часть про царя Петра… Статьи, сценарии, а потом эти граждане, лезущие туда, куда должно бы входить с уважением. А ему каждая хамская рожа интересна, как объект наблюдения. Это ужасно!

Творческая жадность Алексея Николаевича, как истинного русского писателя, не знала границ. Он работал на износ. Мне осталось лишь посочувствовать ей, супруге, но, увы, не соратнику:

— Он умирает? — спросил я жестоко.

— Врачи опасаются самого худшего».

Однако граф выкарабкался и именно тогда, весной 1935 года написал третье после «Детства Никиты» и «Петра», а точнее самое первое, самое известное и выдающееся и читаемое свое произведение.

«…С ним случилось что-то вроде удара, — вспоминал Николай Никитин. — Боялись за его жизнь. Но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях, как пюпитр, он уже работал над “Золотым ключиком”, делая сказку для детей. Подобно природе, он не терпел пустоты. Он уже увлекался.

— Это чудовищно интересно, — убеждал он меня. — Этот Буратино… Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак.

Он захохотал».

«Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром».

«Приключения Буратино», о которых Бунин не говорит ни слова и которые скорее всего не читал — едва ли не лучшее тому доказательство. А посвящена эта дивная сказка, которая по сей день продолжает не только восхищать, но и кормить стольких людей и в мире литературы, и театра, и кино, — Людмиле Ильиничне Толстой. Но первым претендентом, а точнее претенденткой на посвящение была другая женщина.

«По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставлял машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: “Вы еще меня не знаете, я все могу”. Растерянная Тимоша жаловалась маме».