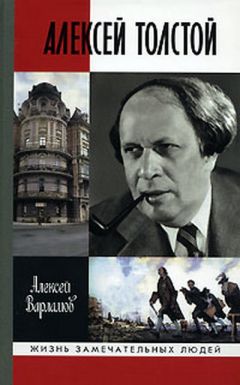

Алексей Варламов - Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом

Мы засиделись в подвальчике допоздна. За обед Толстой заплатил какой-то астрономический счет. И мы вышли на Унтер ден Линден».

А потом было Сорренто, Горький, совсем другие обеды и разговоры, манеры, тон — другая пьеса. Но в Сорренто Толстой пробыл недолго, ибо как раз в это время Горький сам засобирался в СССР, готовясь окончательно решить вопрос с переездом на новое местожительство. Ситуация почти зеркальная той, что была в Берлине ровно десять лет назад. Что мог сказать Толстой Горькому, какие дать или услышать советы? Насколько искренни были эти двое, чья встреча чем-то напоминала свидание Гринева с Швабриным в пугачевском стане? О подлинном содержании их разговоров остается только гадать, однако то, что кое-какие важные литературно-политические темы ими обсуждались, несомненно. 16 апреля 1932 года Толстой конфиденциально писал находящемуся на лечении за границей Федину о том, что у Горького есть план выделить группу человек в 30 наиболее ценных писателей и поставить их в особые условия, чтобы вся их забота была об искусстве только. Очевидно, что и Федин и Толстой в эту тридцатку избранных должны были войти, и с этого момента в преддверии крушения РАППа, когда началась работа по подготовке создания Союза советских писателей, стало понятным, кто будет играть первые роли в будущей писательской организации страны. До поездки в Сорренто Толстой при всем его таланте и литературной известности к руководящей работе не допускался, но теперь его положение изменилось, хотя полного доверия к графу тоже долго не было. Когда в октябре 1932 года в доме у Горького состоялись подряд две исторические встречи Сталина с советскими писателями (сначала в более узком кругу с писателями-коммунистами, а неделю спустя с писателями-беспартийными), Толстого в особняк Рябушинского не пригласили. Не пригласили, правда, и Зощенко, и Бабеля, и Замятина, и Пришвина, и Булгакова, и Олешу, и Эренбурга, и Пильняка. Последний приехал к Горькому разбираться, почему его обошли. Толстой не суетился — ждал своего часа.

Глава тринадцатая

Город женщин

«Все мы понимаем размеры великого плана перестройки страны, еще недавно бывшей унылыми задворками Европы, в страну с высшими, на наших глазах впервые осуществляемыми формами хозяйства, духовной культуры и человеческой личности.

Товарищи, перестройка совершается по-большевистски, взрывая революционное напряжение всех сил страны. Для остального мира наш процесс представляется как величественное зрелище, для одних грозное, для других долгожданное. Мы видим чудовищное сопротивление остального мира тому, что уже пришло в мир. Картины человеческой трагедии торопливо сменяются одна другой с неумолимой логикой. Художник, творец, драматург не может не быть захваченным до последнего атомного ядра всем совершающимся. Иначе это не творец, не художник, не драматург, а серый мещанин, следящий за кончиком своих калош, чтобы не поскользнуться на кровавых плевках.

Наше искусство не может не быть великим и должно быть великим. Каждый новый день встает перед нами огромной исторической задачей, и наше дело — глядеть ему не в спину, не на его калоши, а видеть его во весь рост от головы до ног».

Так говорил Толстой на писательском пленуме в 1933 году. И особенно кровавые плевки были здесь хороши. Как дальнее эхо пыточных актов петровского лихолетья. Но задача писателя-монументалиста — глядеть поверх, и Толстой с ней отлично справлялся.

Год спустя он выступал в том же духе с докладом о драматургии на Первом съезде советских писателей, и на следующий день по прочтении отчитывался перед женой:

«Тусинька, моя любимая, одинокая, вчера вечером наконец прочел доклад. Все говорят, что очень хорошо, — самый содержательный и короткий доклад. Тысячи три человек слушали очень внимательно…

Вчера Молотов предложил мне через Крючкова подать заявление об импортной машине. К весне у нас будет дивный зверь в сто сил… Здесь мне такой почет отовсюду, какого никогда не бывало».

«Надменный, замкнутый, нарочито сухой — с “чужими”, людьми не писательского круга, — его лицо тогда строго, покатая и с четырехугольным лбом голова туго поворачивается на шее, от восьми до двенадцати вечера может не сказать ни одного слова, — не заметит; лихоумец, выдумщик, балагур — с людьми ему приятными, людьми, которых приемлет: тогда одним анекдотом может свалить под стол…», — писал «стукач» Глеб Алексеев, которому самому не так долго оставалось гулять на свободе.

Толстого многие не любили. За сервилизм, за умение писать талантливо, за умение халтурить, за красивую жизнь…

В своем дневнике Чуковский ссылается на высказывание Слонимского о Толстом: «Слонимский жаловался на то, что Накоряков (директор Госиздата. — А.В.) сбавил гонорары за повторные издания:

“— Это все Горького работа… Горький судит о писателях по Ал. Толстому и не подозревает, как велика кругом писательская нужда!”»

Если судить о советских писателях по Толстому, то действительно гонорары были немаленькие.

«Чтобы представить себе уровень жизни нашей семьи, достаточно указать следующие факты. В доме держались две прислуги: полная немолодая кухарка Паша и Лена — молоденькая веснушчатая деревенская девушка, в обязанности которой вменялось следить за чистотой в доме и, кроме того, в зимние дни топить печи, — писал в своих мемуарах Федор Крандиевский. — Кроме них, в доме было два шофера, Костя и Володя, и три автомобиля, стоявших в гараже. В доме было 10 комнат (5 наверху и 5 внизу)»…«Как не похож был наш дом на детскосельские захламленные коммунальные квартиры!»

В воспоминаниях Крандиевского, в общем-то настроенного по отношению к отчиму неприязненно, хотя эта неприязненность и завуалирована, сквозит упрек. Но сказать тут можно одно: и эти деньги и этот дом Толстой действительно заработал своими тиражами. Если советские чиновники, партийные и государственные деятели жили, грубо выражаясь, за счет народа, то Толстой за свой счет. Своей роскошной жизнью Толстой походил только на одного другого писателя — Горького. А вместе с тем и резко отличался от него, и эта разница существенна.

«Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим, — писал Ходасевич о Горьком. — Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними».