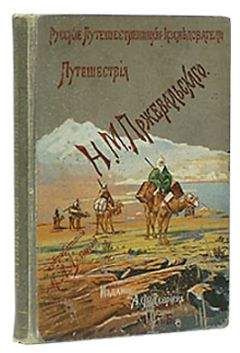

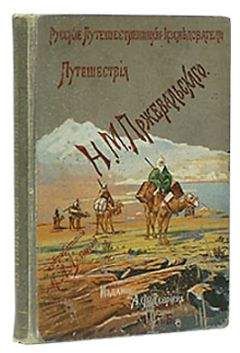

Николай Пржевальский - Путешествия в Центральной Азии

Мужчины носят бороды, которые, впрочем, очень невелики и редки. Роста мужчины большей частью среднего; женщины же несколько меньше. Последние носят маленьких детей не на руках, как обыкновенно это делается у нас, а привязывают их полотенцем за спину возле поясницы.

Замечательно, что женщины у корейцев не имеют имен, а называются по родне – например, мать, тетка, бабушка и пр.; у мужчин же сначала пишется и говорится фамилия, а потом имя.

Я считаю уместным поместить рассказ о посещении мной в октябре 1867 года пограничного корейского города Кыген-пу.

Этот город находится в 25 верстах от Новгородской гавани и расположен на правом берегу реки Туманги, которая имеет здесь около 100 сажен ширины.

Весь город, состоящий из трех или четырех сотен фанз, налепленных, как гнезда ласточек под крышей, выстроен на довольно крутом южном склоне горы, которая упирается в реку отвесным утесом.

Обождав до девяти часов утра, чтобы дать как следует проспаться тамошним жителям и, в особенности, их начальнику, я взял лодку, находящуюся на нашем пограничном посту, трех гребцов и поплыл вверх по реке к городу, до которого расстояние от нашего караула не более версты. Со мной был также переводчик – один из солдат, живущих на посту; хотя он весьма плохо говорил по-корейски, но все-таки с помощью пантомим мог передать обыкновенный разговор.

В то время, когда наша лодка плыла по реке, несколько раз показывались около фанз внизу и в крепости, наверху горы, белые фигуры корейцев и, пристально посмотрев, куда-то быстро скрывались. Но лишь только мы вышли на берег и направились к городу, как со всех сторон его начали сбегаться жители, большие и малые, так что вскоре образовалась огромная толпа, тесно окружившая нас со всех сторон. В то же время явилось несколько полицейских и двое солдат, которые спрашивали, зачем мы пришли. Когда я объяснил через переводчика, что желаю видеться с начальником города, то солдаты отвечали на это решительным отказом, говорили, что их начальник никого не принимает, потому что болен, и что даже если пойти доложить ему, то за это тотчас отрежут голову. Впрочем, все это было только одна уловка со стороны солдат, не желавших пустить нас в город; вместе с тем они требовали, чтобы мы тотчас же уходили на свою лодку и уезжали обратно.

Между тем толпа увеличивалась все более и более, так что полицейские начали уже употреблять в дело свои палочки, которыми быстро угощали самых назойливых любопытных.

Действительно, становилось уже несносным это нахальное любопытство, с которым вас рассматривают с ног до головы, щупают, берут прямо из кармана или из рук вещи и чуть не рвут их на части. Впрочем в толпе были только одни мужчины; женщин я не видал ни одной во все время своего пребывания в Кыген-пу. Не знаю, действовало ли здесь запрещение ревнивых мужей или кореянки, к их чести, менее любопытны, чем европейские женщины.

Между тем солдаты опять начали повторять свое требование, чтобы мы убрались обратно, и, наконец, видя наше упорство, спросили: имею ли я какую-либо бумагу к их начальнику, без чего уж никоим образом нельзя его видеть. Хотя со мной не было никакого документа в этом роде, но, по счастию, оказалось в кармане открытое из Иркутска предписание на получение почтовых лошадей, и я решился пустить в дело эту бумагу, на которой сидела большая красная печать – самая важная вещь для корейцев.

Взяв от меня это предписание, один из солдат начал рассматривать печать и потом вдруг спросил: почему же бумага написана не по-корейски?

На это я ему отвечал, что корейского переводчика теперь нет в Новгородской гавани, что он куда-то уехал, а без него некому было писать.

Убедившись таким аргументом и помявшись еще немного, солдат решился наконец доложить обо мне начальнику города. Для этого он сделал рукой знак, чтобы следовать за ним, и повел нас в особый дом, назначенный для приема иностранцев, которые до последнего времени состояли только из пограничных китайских властей.

Между тем толпа, не отстававшая ни на минуту и все более увеличивавшаяся, опять окружила нас со всех сторон и битком набилась даже под навес.

Мальчишки начали уже шкодничать, дергали нас исподтишка за фалды или за панталоны, а сами скрывались. Взрослые же корейцы по-прежнему ощупывали, обнюхивали или стояли неподвижно, не спуская с нас глаз.

Минут через десять после ухода солдат принесли несколько плетенных из травы циновок, которые разостлали на полу и одну из них покрыли небольшим ковром; все это было знаком, что начальник города согласился на свидание.

Спустя еще немного времени в крепости вдруг раздалось пение – знак шествия начальника, которого несли четыре человека на деревянных носилках. Впереди шли несколько полицейских, которые своими длинными и узкими палочками, или, скорее, линейками, разгоняли народ; потом четыре мальчика, исполняющие должность прислужников; за ними ехал на плечах своих подчиненных сам начальник города, и, наконец, человек десять солдат заключали шествие. Все это пело или, лучше сказать, кричало во всю глотку, что, вероятно, у корейцев делается всегда, когда только куда-нибудь несут начальника. Сам он сидел сложа руки и совершенно неподвижно на деревянном кресле, приделанном к носилкам и покрытом тигровой шкурой.

Вся толпа, до сих пор шумная, лишь только увидала шествие, мигом отхлынула прочь и, образовав проход, почтительно стала по бокам дороги; несколько человек даже поверглись ниц.

Взойдя на ступеньки приемного дома, носильщики опустили свои носилки. Тогда начальник встал с них, сделал несколько шагов внутрь здания и, поклонившись мне, просил сесть на тигровую шкуру, которую сняли с кресел и разостлали на циновках.

Сам он довольно красивый пожилой человек 41 года, по фамилии Юнь Хаб, и в чине капитана – «сатти» по-корейски.

В одежде начальника не было никаких особенных знаков отличия. Как обыкновенно у корейцев, эта одежда состояла из белого верхнего платья, панталон, башмаков и шляпы с широкими полями.

Прежде чем сесть на ковер, разостланный рядом с тигровой шкурой, назначенной собственно для меня, Юнь Хаб снял свои башмаки, которые взял и поставил в стороне один из находящихся при нем мальчиков.

В то же время возле нас положили бумагу, кисточку, тушь для писания и небольшой медный ящик, в котором, как я после узнал, хранится печать. Наконец принесли ящик с табаком, чугунный горшок с горячими угольями для закуривания и две трубки, которые тотчас же были наложены и закурены. Одну из них начальник взял себе, а другую предложил мне, но когда я отказался, потому что не курю, тогда эта трубка была передана переводчику-солдату, который, по моему приказанию, уселся рядом со мной.