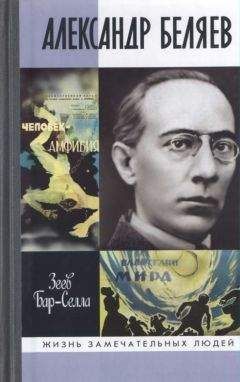

Светлана Беляева - Воспоминания об отце

После войны мама написала на Одесскую киностудию, надеясь узнать о судьбе принятого к производству сценария. Но никто не мог ответить ей ничего определенного. Архив не сохранился, не осталось и старых сотрудников. Собственно говоря, это и было ответом — сценарий бесследно исчез...

Когда началась война, мне не было и двенадцати лет. Известие о войне не испугало, ведь я знала о ней только по рассказам мамы и не могла представить себе всех невзгод и лишений, которые предстояло нам пережить. Думаю, что меня не осудят, если я скажу, что для меня и моих сверстников в этой перемене жизни было пока что только что-то новое, а потому интересное. Все мы перешли в какое-то новое измерение. На окнах появились бумажные кресты и черные светомаскировочные шторы. По вечерам в подъездах зажигались синие лампочки. Во дворе штаб ПВО установил дежурство домохозяек, которые должны были подавать сиреной сигналы воздушной тревоги и ее отбой.

По решению горисполкома была организована эвакуация детей в тыл. Я ни разу не расставалась с родителями и, когда узнала об эвакуации, очень испугалась, полагая, что меня могут насильно куда-то отправить одну. Мама меня успокоила, сказав, что не отдаст меня. Да и как можно было отправить меня, полулежачую? Правда, на мое счастье, мама достала костыли и я могла подняться с постели.

Союз писателей предложил отцу эвакуироваться со всей семьей, но мама не решилась и на это. После операции отец, и без того больной человек, совсем ослаб. Бабушка была сердечницей. Ехать при таком положении вещей в неведомые края было страшно.

Всю оставшуюся жизнь мама укоряла себя за этот отказ. Возможно, если бы мы уехали в эвакуацию, удалось бы сохранить отца. А так его смерть как бы лежала на ее совести.

Пока что мы жили еще в своей квартире, но это была уже совсем другая, непохожая на мирную, жизнь.

В кабинете отца висела большая географическая карта Советского Союза. Каждый день после передачи новостей отец поднимался со своего топчана — лежать на мягком он не мог из-за болезни позвоночника, и передвигал на карте флажки, обозначавшие линию фронта. С каждым днем он приближался к Ленинграду, забирая его в кольцо. Но отец был оптимистом, он уверял, что немцы до нас не дойдут.

Когда началась война, многие наши соседи уехали к родственникам в Ленинград, считая, что там они будут в безопасности. Кто знает, что с ними стало? Остались ли они в живых?..

Все чаще летали над городом немецкие самолеты, били зенитки. В доме, где мы жили, в наружной стене была большая трещина, и никто не знал, выдержит ли он, если где-то рядом упадет снаряд или бомба. Чтобы не подвергать себя опасности, мама решила перебраться в одну из доверенных ей квартир. Сколько я помню себя, отец редко принимал какие-то решения или решал проблемы. Все это лежало на плечах мамы и бабушки.

И вот мы на новом месте. Это в соседнем корпусе. Окна выходят прямо на нашу квартиру.

У знакомых, где мы поселились, были интересные безделушки, которые мне очень приглянулись. Хотелось все посмотреть и потрогать. Но мама, как в старые мирные времена, говорила мне:

— Только, пожалуйста, ничего не трогай!

Лето в сорок первом стояло удивительно жаркое и сухое. И осень наступила такая же сухая и ясная. Но то, что она «золотая», никого не радовало. Было что-то бесконечно грустное в пустынных дворах, засыпанных желтыми листьями.

Не слышно было детских голосов. Выйдешь во двор, постоишь, прислушиваясь, и кажется тебе, что тишина звенит, пока опять не грохнет где-то выстрел, разрывая тишину.

Как-то утром, когда мы сидели всей семьей за чаем, раздался непонятный гул. Он все нарастал и нарастал, все заполняя собой. Казалось, что воздух вибрирует. Мелко звенели подвески на люстре, дребезжали оконные стекла, качались стены. Со страхом глядели на них, ждали, что они вот-вот обрушатся и погребут нас. Первым опомнился отец. Выскочив из-за стола, он кинулся в переднюю, крикнув нам:

— Скорее ко мне!

Мы поспешили за ним и встали к противоположной стене. Только мама стояла у дверей, ходивших ходуном, и держала дверную ручку, словно была в силах удержать их. Вздрогнула земля, но разрыва не последовало. Потом наступила мертвая тишина, не нарушаемая никакими звуками. В помещении плавала такая густая пелена пыли и мела, что мы еле различали друг друга. Еще не осознав, что все кончилось, мы ринулись к входной двери. Но, открыв, остановились в нерешительности, так как оказались в еще более густом меловом тумане. Так как ничего не было видно, я решила, что лестница обрушилась, и страшно испугалась, когда мама стала спускаться вниз. В ужасе я схватила ее за рукав и потянула назад. Но мама была мужественной женщиной и, отстранив меня, продолжала спускаться. На ощупь добравшись до уличных дверей, она крикнула нам, что все в порядке. Отсутствовала она недолго, но ожидание было томительным. Вернувшись, она сообщила, что возле дверей нашего дома большая, в несколько метров шириной, воронка, в глубине которой, наполовину зарывшись, лежит огромная бомба. Если бы она взорвалась, от обоих наших домов остались бы одни руины.

Когда в квартире осела пыль, нашим глазам предстала печальная картина. Весь пол был покрыт кусками штукатурки и битого стекла. Люстра лежала на столе среди вдребезги разбитой посуды. А самое главное, в окнах не уцелело ни одного стекла. Оставаться в этой квартире было невозможно, и мы перебрались в другую, доверенную маме квартиру. Ее окна выходили на улицу, и все стекла остались целыми.

Три дня, начиная с четырнадцатого сентября, мимо наших окон в сторону Ленинграда сплошным потоком двигались войска, танки и прочая техника. Это было отступление... Артиллерия неистовствовала. Трудно было понять, кто и откуда стреляет. Где-то совсем близко, возможно даже в нашем дворе, перекликались пулеметы. К вечеру шестнадцатого сентября наши войска оставили Пушкин...

Семнадцатое сентября осталось в моей памяти на всю жизнь, так как оно делило нашу жизнь на «до» и «после». В этот день обстрел был особенно сильным, и отец стал уговаривать маму пойти в щель, как тогда называли дворовые убежища. Мама пыталась доказать отцу, что щель все равно не спасет. Все же отец настоял на своем. Когда мы открыли дверь убежища, в лицо нам пахнуло спертым воздухом с примесью керосинового перегара. Почти все убежище пустовало, только в конце его при свете керосиновой лампы какие-то незнакомые люди, устроившись на тюфяках, резались в карты. Было похоже, что они находятся здесь не один день. Мы сели на узкую скамейку, тянувшуюся вдоль всего убежища, и замолчали. Томительно тянулись минуты. Снаряды рвались сначала где-то вдали, потом разрывы стали приближаться. Все сильнее вздрагивала земля. С потолка сыпался струйкой песок. Ближе... еще ближе... И вот уже ахнуло совсем близко, должно быть в нашем дворе. Потом послышался свист и тупой тяжелый удар, после чего наступила тишина. Бездействие тяготило даже меня. Поднявшись, мама сказала: «Пойду, принесу хоть сухари и воду, а то выскочили, как полоумные, и ничего не взяли!»