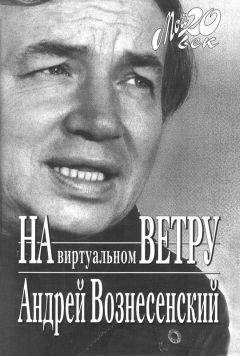

Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

Там не столько наша любовь, сколько через меня пропускается все наше с Андреем время… Отчего все-таки случилась с ним эта болезнь? Никто не мог ответить. Я же убеждена, что сказались и все эти его автомобильные аварии, и даже те скандальные крики Хрущева. Он физически тяжело перенес это тогда, недели две его рвало, и никто не мог понять, что с этим делать. Это сейчас кажется — ну, покричал, что с того? А тогда самодержцы были всесильны, и, если Хрущев говорил: „Вон из Советского Союза, господин Вознесенский!“ — значит, завтра его запросто могли выдворить прочь. А для Андрея Андреевича расстаться с Россией было так же невозможно, как расстаться со способностью писать стихи. В этом не было никакого пафоса — он так был устроен. Хорошо это или плохо, патриотично или нет, — он был создан из русского языка, русского воображения, русских метафор.

Я уверена, что внутри любой системы — кроме чисто фашистской — можно жить относительно свободной жизнью. Свобода же внутри нас. А то, что снаружи, — часто бывает слишком обманчиво. И Андрей, и я не позволяли себе подстраиваться под то, что противно, делать в жизни то, что нам претит.

Как-то приехал в Москву Уильям Джей Смит, очень крупная фигура в американской поэзии, — он переводил Вознесенского, — и Андрей Андреевич должен был выступить на пару с ним на вечере поэзии в американском посольстве. В этом самом посольстве он в это время был, когда вдруг меня вызывают к генералу КГБ Ильину, курировавшему Союз писателей. И он говорит мне: „Как ты могла разрешить Андрею, не отговорить его от этого выступления в американском посольстве, когда американцы только что провели испытания бомбы в Неваде?“ Я на него смотрю в недоумении — иногда извилины меня спасали — и говорю: „Виктор Николаевич, откуда же я знала, что американцы взорвали бомбу, если об этом нигде не писали?“ Он задумался. Я перешла в наступление: „Во-первых, я слышу это впервые от вас. А во-вторых, я никогда не буду этого делать“. Он удивился: „То есть как не будешь? Почему?“ — „Не буду, хоть режьте. Меня мама этому не учила“. И все. Никогда я не поддавалась на их уловки. Еще меня вызывали, когда я подписала письмо 63-х в защиту Синявского и Даниэля. После этого шесть лет не выпускали никуда за границу. Ну, не выезжала — ну и что?

К счастью или к несчастью, по предопределенности или случайно, — время изменилось совершенно. То, что могло быть препятствием в прошлом, — в век сайтов-блогов-твиттеров стало невозможным абсолютно. Самовыражаются все, как могут, для этого уже и таланты не требуются. Через минуту вы узнаете всё — что было и, нередко, чего не было. Какие тайны бытия? Закрытость исчезла из человеческих отношений, из человеческого творчества. Может ли человек жить и творить, может ли существовать поэзия, если исчезает тайна? Но такова реальность. Мир меняется технологически, технически и геополитически. А вместе с ним — перевернулась и шкала ценностей для живущего поколения, понимаете?

Не может быть ценным листок тетрадки, которую кто-то хранил, потому что там след слезы Мандельштама. Какая ценность в засушенных цветочках из тетрадок Марины Цветаевой, которые хранятся в РГАЛИ? Ничего этого не надо. Вообще есть попытка уйти из прошлого с такой скоростью, что когда-нибудь это все будет очень дорого стоить, наше время… Так же, как „моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед“, — настанет свой черед и этой слезе, и цветочку.

Не знаю, возможен ли беспристрастный, трезвый взгляд на прошлое — что в нем подлинно и ценно? Возможно, для этого прошлое должно стать исторической реликвией, достоянием времени, а не отражением твоих эмоций, счетов, обид и пристрастий твоих родителей. Взгляд у меня скорее пессимистичный — что из сегодняшнего времени останется через 50 лет? Хотя вот прошло два поколения, и время само стало возвращать интерес к Великой Отечественной войне — той, о которой первыми написали „Блокадную книгу“ Гранин и Адамович. Появился страх, что все уйдет и ничего не останется вообще. Время сытое, характеры технологичны, мозги рациональны. Дети растут в компьютерах, читают все меньше. Все это создает совсем другую основу, тут неоткуда взяться гениям. Чтобы они появились, нужны массивы красоты, природы и уединения…»

ПАРИЖ-2005. «Делегация была из пятидесяти поэтов и писателей. Мы приехали в Париж — это был март 2005 года, и Россия впервые стала почетным гостем на Книжном салоне, который проводился здесь в двадцать пятый раз. Для Андрея это была очень эмоциональная поездка. Париж он любил сильнее всех заграниц, впервые читал здесь свои стихи сорок с лишним лет назад, в 1996 году французская газета Le Nouvelle Observateur назвала Андрея „самым великим поэтом современности“. Но теперь он ехал больным, почти совсем без голоса, понимая, — приедет он сюда еще когда-то или нет, неизвестно…

Восемнадцатого марта писателей ждали на приеме в Елисейском дворце. И вот Путин с Шираком обходят всех… И Жак Ширак вдруг останавливается возле Андрея, который пытается встать, — мы его посадили, он долго стоять не мог. Но он все же приподнялся, и Ширак наклоняется к нему: „Ну что, поэт, вы помните, как я открывал ваш первый вечер в Париже, когда я еще был мэром?!“ Андрей отвечает: „Конечно, помню“… Как он мог не помнить — тогда все было впервые, знакомство с Эльзой Триоле, Арагоном, Сартром… Да, так вот Ширак и Путин разговаривают с Андрюшей, — а я вижу лица наших писателей… На лицах был шок, недоумение. Как же так, всем просто пожали руки — ну, имена их мало о чем говорили, а к Вознесенскому столько внимания…

А потом случилось вот что. В гостинице Андрей свалился, расшиб голову, залил кровью весь номер. Я в ночной рубашке в ужасе бегу вниз, там старичок, ночной дежурный, не понимает ни по-английски, ни по-немецки, а я от волнения забыла те пять фраз на французском, которые знала. И я просто беру его за руку, тащу в номер, — он видит лежащего на полу Андрея, которого я поднять не могу, и вызывает „скорую“.

„Скорая“ приезжает очень скоро, и мы едем с ним — он на носилках — в госпиталь. Там я вижу — перед нами штук одиннадцать носилок. В основном темнокожие люди. Один зарезал жену из ревности, другой что-то еще, — выяснилось, что дядька в гостинице вызвал городскую „скорую“ для тех, кого на улице подбирают…

Я подхожу к регистратуре, девушка видит, что я иностранка, и пациент — не совсем обычный для них. Объясняю, что он уже час истекает кровью. И его быстро укладывают, три молодых хирурга под местным наркозом начинают рану на голове шить. И вот уже у Андрея на полголовы повязка, которая медленно, но верно намокает кровью. Хирурги говорят: швы снять, не помню точно, ну, дней через пять.