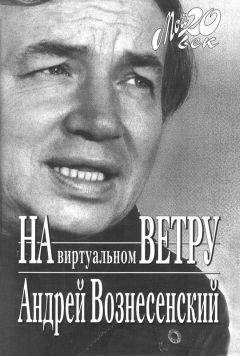

Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

И вот он появился, кутаясь в шейный платок, шмыгая носом и шепча что-то из последних сил. Ему было действительно плохо, температура, совсем не до меня, не до кофе и не до читательских вопросов. Я призналась, что по его, живого классика, видеомам я писала курсовик на первом курсе журфака. Он хмыкнул и заскучал. Разговор не клеился. Вопросы читателей кончились, и…

И тут я, ничтоже сумняшеся, чтобы заполнить паузу, сказала: „А я тут недавно пупок проколола. У меня теперь там пирсинг“.

Простуженный мэтр вдруг превратился в бодрого любопытного ребенка! Глаза загорелись. Кажется, волосы на его голове зашевелились от неведомых мыслей. „Дай посмотреть!“ — прошептал он. Я стыдливо заголила пузико.

Тут начался перформанс. На глазах у жующих сограждан поэт взял широкий черный маркер и нарисовал у меня на пупке глаз. Было щекотно. Я начала восторгаться и одновременно сокрушаться: такая красота, а вдруг сотрется, до редакции не донесу, зима же!

Поэт широким жестом извлек свой носовой платок. „Этот вроде еще чистый“, — вынес вердикт, изучив его тщательно. Нарисовал на нем еще один глаз и отдал прикрыть красоту на моем животе.

После чего на белом листе Вознесенский — вместо обычного в таких случаях автографа — „читателям газеты от поэта“ — нарисовал Венеру Милосскую без головы и конечностей. Все с тем же зрячим пупком. Он, кажется, тут же забыл про меня, воображение явно уносило его куда-то вдаль, в запредельные сферы, где летают пегасы и ангелы.

…Он, кажется, даже не заметил, когда я ушла. В дверях я обернулась: поэт одиноко сидел за столиком и что-то размашисто рисовал на листах бумаги.

„Прямую линию“ опубликовали со свистом. Глаз на моем пупке производил на всех неизгладимое впечатление. Хотя дома — муж ревниво косился.

Дырка в пупке давно уже зажила. Позже я узнала, что примерно в те же годы, когда я встречалась с великим поэтом, у него вышел сборник стихов „Девочка с пирсингом“. Да, я, естественно, прочла. Ничего общего у меня с лирической героиней. Наверное, не я одна была тогда „девочкой с пирсингом“. Но все равно приятно думать, что такая ерунда — мимолетный эксгибиционизм девчонки, пытавшейся разговорить живого классика, — тоже был источником для вдохновения…

В тебе живет сияние. Безжалостно

из тьмы пупок проколотый мигнет.

Меж топиком и джинсами, как жалюзи,

просвечивает солнечный живот».

Это только казалось: старый, больной. Это только казалось: откуда взяться чувству, которое «как спирт ударит нашатырный»?

Точно замочки, дырочки в мочках.

Сердца комочек чмокает очень.

Чмо нас замочит. Город нам — отчим.

Но ты меня очень, и я тебя очень…

Лето ли, осень, — всё фразу не кончим:

«Я тебя очень…»

Глава пятая

ХОТЯ Б МИНУТУ ЕЩЕ!

Рассказ Зои Богуславской

Май 2011-го, Переделкино. Дом русского поэта Вознесенского на улице Павленко. По цоколю дома по-прежнему бежали буквы, сплетаясь в кольцо: цокольцокольцо.

В жизни Андрея Вознесенского многое было закольцовано. И Россия, ходя по кругу, стала — Poesia. И стихи не костенели, переплывая в новый век: стиXXI.

Рыжая кошка Кус-кус закольцовывает свои зигзаги, приземляясь на стул поэта. Стул неказист и прикреплен под соснами к земле — чтобы не выписывал ненужные кульбиты, когда усаживался на него Андрей Андреевич.

«Привет, Кус-кус», — оттаяла Зоя. И объяснила: «Она у нас довольно своенравная особа. Но раньше часто сидела у Вознесенского на коленях. А теперь вот не у кого».

Прошел год, как ушел из жизни Андрей Вознесенский. Нелегкий год, который Зоя Богуславская прожила без него.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АНДРЮШИ. «В тот день, первого июня 2010 года, даже за полчаса до того, казалось, ничто не предвещало, что это случится именно сейчас. Сам он есть уже не мог, покормили, как было положено, измельченной пищей. Вдруг у меня на глазах он побелел, я вижу, что ему все хуже и хуже.

Я спрашиваю: «Что с тобой?»

А он мне: «Да что ты, не отчаивайся… Я — Гойя». И улыбнулся еле-еле.

И я ему в ответ: «Глазницы воронок мне выклевал ворон, слетая на поле нагое».

А он смотрит так пристально-пристально.

Еще вчера, тридцатого, из-за забора, из дома Пастернака, доносились звуки Шопена, исполнилось ровно полвека со дня смерти Бориса Леонидовича… Он прислушивался: «Что за музыка играет?» И я понимаю, что в его дурьей башке соединяется эта вот дата смерти Пастернака — и то, что и он умирает. И, чтобы хоть как-то увести его от этих мыслей, отмахиваюсь небрежно: «Ну что там — как обычно, музыкальный вечер».

Я же столько раз выводила его из этого состояния! И реанимация приехала довольно быстро. Пытались что-то сделать, но — ничего. Может, я что-то не так сделала? Я никак не могла поверить, что это — все. Позже установили, что случилась полная интоксикация организма — мгновенно. Спасти его было уже невозможно.

За три недели до этого дня, 12 мая, Андрюше исполнилось 77. Приехало много гостей, столы накрыли, все шумели и веселились. Андрей ничего есть не мог — покормили заранее. Зато он очень радовался — привезли с пылу с жару из издательства новую книгу его стихов — «Ямбы и блямбы»… Кто мог знать, что жить ему оставалось всего ничего.

После смерти Андрея у меня пропал сон. Дней десять, наверное, не сомкнула глаз. Как в бреду. Леня, сын, увез меня, чтобы хоть как-то привести в чувства. Потом я стала записывать все, что вспоминалось, на диктофон. Пять кассет наговорила сразу за несколько дней…

Столько ходило мифов, так они мне надоели. Про то, что он хотел быть похороненным в Переделкине, что умер от пятого инсульта, от четвертого инфаркта… У него не было никогда ни одного инсульта или инфаркта, вообще он был стопроцентно здоровый человек — если бы не эта болезнь. Может быть, поэтому мне удавалось 15 лет спасать его при таком смертельном диагнозе, поставленном в клинике Бурденко: атипичный Паркинсон. И ведь он так много работал все эти годы…

Понимаете, у него все пошло по этому треклятому Паркинсону: отказывали руки-ноги, потом голос, пропала чувствительность. Все это со страшными болями — отсюда его «Боль»: «Вижу скудный лес возле Болшева… / Дай секунду мне без / обезболивающего! Бог ли, бес ли, / не надо большего, хоть секундочку без / обезболивающего! / <…> Разум стронется. / Горечь мощная. / Боль, сестреночка, невозможная! / <…> „Вся душа — как десна воспаленная. / Боль — остра, / боль — страна / разоренная“…