Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

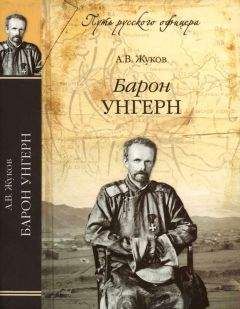

Эмигрантский журналист, видевший Унгерна только на фотографиях, замечает, что такие лица, “дышащие свирепостью и дикой волей”, были у викингов, “рубившихся на кровавых тризнах”. Оссендовский, напротив, говорит о лице, “похожем на византийскую икону”. Спокойный наблюдатель находит в нем родовые черты: лицо “достаточно ординарно, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского”. Он же добавляет: “Походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный”.

Очищение и кара. От Пруссии до Персии

В 1910 году один из дальних родственников Унгерна, служивший в Генеральном штабе, передал секретные документы австрийскому военному агенту Спанокки, был арестован, судим и сослан в Сибирь, но из-за этого случая никакого клейма изменников на Унгерн-Штернбергах, разумеется, не лежало. Как для большинства прибалтийских дворян, родиной для них была пусть не Россия, но Российская империя, и в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами. Один из кузенов Унгерна, Фридрих, после разгрома армии Самсонова под Сольдау в отчаянии бросился на пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Тем не менее многие чуткие натуры остро переживали двусмысленность своего положения немцев на русской службе, да и высокий процент немецких фамилий среди высшего офицерства придавал некоторую деликатность этой теме.

В забайкальском и монгольском окружении Унгерна людей с такими фамилиями окажется немало; ему, вероятно, психологически проще было находить с ними общий язык, при этом общность происхождения если и учитывалась, то считалась фигурой умолчания. Рассказывали, будто в Урге он приказал расстрелять человека, на людях неосторожно заговорившего с ним по-немецки. При всей недостоверности этой истории сам факт ее возникновения явно не случаен[28].

Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая “у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук” (С. Цвейг), обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в этой войне только вселенский кошмар и повальное безумие, признавали, что в порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых разверзнуться фронтов. В ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей судьбы. Эта война, как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира, и Унгерн, может быть, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как “очищение и кару”, надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала и избирательной урны. Кроме того, ему просто хотелось воевать, не важно, с кем и за что. “Это только теперь, за последние тридцать лет выдумали, чтобы воевать за какую-то идею”, – говорил он впоследствии.

Не подозревая о существовании Константина Леонтьева, “русского Ницше”, Унгерн мог бы повторить его признание: “Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны”. Самого Ницше он скорее всего читал или, по крайней мере, знал из вторых рук, как любой мало-мальски образованный человек тех лет. Особенно если учесть, что ему приписывали увлечение философией. Отголосок ницшеанства слышен и в том, как Унгерн объяснял причину своей симпатии к монголам: “У них психология совсем другая, чем у белых; у них высоко стоит верность, война; солдат – это почетная вещь, и им нравится сражение”. В то же время русским он не доверял потому, в частности, что они “из всех народов самые антимилитаристские”, и “заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо”.

Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без семьи, без профессии, с туманными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.

19 июля, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн-Штернберг сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной 2-й армии Самсонова, был ранен, но окружения и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где и как провел он первые месяцы войны, проверке не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов; тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был пятью годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего.

Нерчинский полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию. Весной и летом 1915 года, во время “великого отступления”, она составляла конный резерв 5-й армии Западного фронта и “моталась”, как вспоминал Семенов, по “угрожаемым участкам”, прикрывая отходящую на восток пехоту. Нередко казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранило, когда он собственноручно перерезал колючую проволоку перед вражескими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков, рисковавших жизнью ради его спасения.

В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт, в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов, через год покончивший с собой после неудачи корниловского выступления, а командиром Нерчинского полка – полковник Врангель, будущий преемник Деникина, главком Русской армии. В мемуарах он отзывается об Унгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был “тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида”. Всегда “оборванный и грязный”, барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеля он производил впечатление человека, который, “будучи воспитан в условиях культурного достатка”, совершенно “отрешился” от норм породившей его среды. Полковой командир тщетно “пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик”.