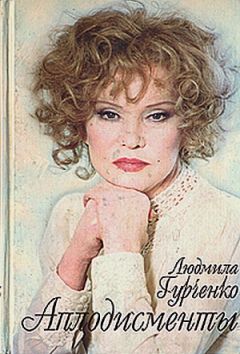

Людмила Гурченко - Аплодисменты

— А Лели — ей хоп хрен по диревни, рази ж я у пятьдесят лет во так во себя довев?! У ней же самой, щитай, почти што чистых сто кило, мамыньки радныи.

Действительно, мама — ни в одно зеркало, никаких возрастных переживаний, причитаний. Ее «это» словно и не коснулось. Папа же так искал свой эликсир, желанный рецепт молодости, что моя роль трехсотлетней героини опять с невероятной силой вернула меня к папе. Когда мама читала сценарий, она говорила: «Вот бы нашему папе такой рецептик… Да он бы за такое дело уж точно с церкви спрыгнул».

Сейчас меня интересует время от послеполудня до вечера. Сумерки. Замечательно красивое слово су-мерки. Си-рень. Мамина любимая сирень. Сиреневый бульвар, сиреневые сумерки. И быть в сумеречном возрасте совсем не обидно. Это время, к которому я приближаюсь… Да нет, я уже в нем. Рассвет и закат. Дети и старики. Старики! Как я люблю вас! Раньше я об этом не задумывалась, это было так естественно — старый человек. Это несправедливо! Это больно и обидно! Как прийти к согласию с внутренним протестом? Ведь так я не сыграю роли. Надо смириться с неизбежностью. А как с этим смириться, когда такой разгул природы, как мой отец, пришел к закату. Я прослеживаю в памяти, как он перестраивался к «вечеру», я вспоминаю его пестрые сумерки и вижу, что в конце жизни он стал мудрым, выдержанным, терпеливым. Все эти качества абсолютно отсутствовали в его «утре» и «слепом жарком дне». Значит в «вечере» есть прелесть. И он неизбежен. А значит, в конце картины это надо донести до зрителя:

Да, старость неизбежна, ну и что ж?

Осталась грусть, но страха больше нет.

Хоть спета наша песня, но зато

Чем тише, тем бесстрашнее куплет!

Смотри, смотри на этот мир,

до опьяненья, до восторга!

Смотри, смотри на этот мир!

Смотри, он твой, и он ничей!

Когда пора уйти, уходим, как ни горько,

но лишь запомнив все до мелочей!

Смотри, смотри на этот мир!

До опьяненья, до восторга!

Одна редкая, очень мудрая и прекрасная женщина накануне своего восьмидесятилетия сказала: «Знаете, я себя все время проверяю, что я еще могу, а чего уже, увы, нет». Как суметь почувствовать точное мгновение, когда мучительные «правды» необходимо облекать в простые трезвые слова. К этому время подводит каждую женщину. Моей героине триста тридцать восемь лет! За эти годы она переезжала из страны в страну, меняла имена и национальности. Она родилась гречанкой Элиной Макропулос на острове Крит. Шестнадцатилетней девушкой приняла эликсир своего отца, лейб-медика Макропулоса — средство, чтобы прожить триста лет, не старея! За эти времена она была и Эльзой Мюллер, и Екатериной Мышкиной, и Эллен Мак-Грегор, и цыганкой Эугенией Монтес, и «еще черт знает кем… Ну согласитесь, нельзя же под одним именем прожить триста лет!!!» — признается она.

Большая костюмерная телевидения. Я слышу, как между собой переговариваются старушки. Я не дышу, так мне интересно.

— Взяла с собой бриллианты и жемчуг на съемку, так меня сделали дворником. С моим-то лицом… Этот режиссер никогда ничего путного не поставит… А на Свердловской студии я была фрейлиной. Режиссер сходил с ума от моего профиля… А этот… да разве он видел настоящую интеллигенцию? Да ему элементарно недостает культуры отношений… Меня сделать дворником! Ах, если бы это мог слышать мой покойный Прокоп Алдакимыч…

— Какие у вас хорошие ноги, совсем без мозолей!

— Да, ноги лучше, чем лицо…

— А у меня наоборот, вы не находите? Разве теперь врачи? Вот раньше были врачи. У меня дочь и последний муж тоже были врачами, так что я кое-что повидала…

— А я из-за зуба болела пятнадцать лет. Говорят, что после гриппа… тройничный нерв, представьте себе…

— Нет, я к врачам не ходок!

— А вам сколько?

— А как вы думаете?

— Ну-у-у… лет… шестьдесят пять…

— Х-ха-ха-ха-ха-ха, — рассмеялась моя пожилая леди и громко крикнула: — Мне восемьдесят четыре!!!

Точно так же я отвечу на этот вопрос в картине.

Эти женщины особой закалки. Они даже друг перед другом не смеют показать своей усталости и возраста. Эти кокетливые старушки — профессиональные артистки массовых сцен. Многих встречаешь из картины в картину, в телевизионных фильмах. Они терпеливы и собраны. Поражаешься, откуда это у семидесятивосьмидесятилетних людей? Любовь к жизни, к искусству, к кино?!

Я вижу, как с возрастом жизнь теряет свои первоначальные краски и пестроту. Любишь только пастельные тона. А потом вдруг наваливается очень бурная, пестрая осень. «Еще листва, но это осень, осень», — поет Эмилия Марти. А потом вдруг все вокруг постепенно приобретает все более серые и мрачные тона. Как же героиня переносит свое внутреннее увядание? Ведь от своего долголетия Эмилия Марти получает удары-открытия. Молодая героиня Кристина поражена феерической виртуозностью и мастерством Эмилии Марти. Но она первая замечает, что актрисе на сцене «как-то… скучно… холодно». И циник Прус, на близость с которым Эмилия Марти решилась ради того, чтобы заполучить рецепт молодости, выносит ей приговор: «Я будто мертвую обнимал… я вообще не уверен, женщина ли вы…»

Придя в поисках рецепта в дом, где она, будучи Элен Мак-Грегор, лет восемьдесят назад испытала самую большую любовь в жизни к некоему Пепе, от которого у нее был сын — Грегор, она встречает в молодом человеке, Альберте Мак-Грегоре (с которым тут же по привычке готова завести любовную интрижку), своего правнука!

Она прабабушка! На сцене ей холодно и скучно! В любви она мертва! Вот расплата за долголетие. Значит, кокетство, женственность, влюбленность, чувственность — проявления актерские, чисто внешние, отработанные.

И здесь для меня как исполнительницы роли был тупик. Мюзикл без музыки, без пластики, без зажигательного темперамента, без соединения всех компонентов этого жанра — не мюзикл. Как при этом соблюдать внутренний холод и мертвость? Поначалу просто сломала голову. А потом… ведь Карел Чапек такой умный, загадочный и парадоксальный автор. Ведь не зря же в пьесе он оставил за кадром выступления Эмилии Марти на сцене. Наверное, он понимал, что сыграть гениальность, виртуозное мастерство, при этом внутри быть холодной и мертвой — невозможно. Так же точно, за кадром, он оставил и сцену любви с Прусом, начиная ее уже с результата — с открытия «мертвости» героини. Пусть это и в роли будет за кадром. А в кадре буду живым человеком, но с долей какого-то такого неуловимого отклонения, чтобы в конце фильма зрители вообще-то были готовы к тому, что с этой женщиной что-то «не так». Ах, вот оно что! Ей триста тридцать восемь лет. Интересно. Такого не бывает, конечно, да и нужно ли? Вот главный вывод роли. Мне хотелось с экрана сказать: «Не тлеть, а жить. Пусть коротко, но ярко, с полной отдачей жизни людям, миру!»