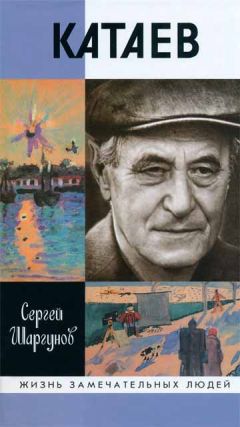

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

Зрачок Катаева меток, зол, жест молодцеват, лих. Взгляните, как свистящ его кавалерийский почерк…»

Между тем желание будоражить Лениным (или сочинительствовать для книжной серии «Пламенные революционеры», как в начале 1970-х Аксенов, Гладилин, Окуджава, Войнович или Трифонов с «Нетерпением» о Желябове и «Отблеском костра» о судьбе отца — старого большевика) было понятно: бурления в государстве затихали, сменяясь ровной предсказуемостью.

Если Хрущев пинал Сталина из года в год, из речи в речь, рассказывая про его дикость все новые истории под смех и аплодисменты, после падения «кукурузника» и о нем самом, и о разоблаченном им предшественнике публично старались не упоминать. Количество антисталинских публикаций быстро шло на убыль.

В преддверии XXIII съезда КПСС Катаеву, уже обжегшемуся на обращении к Хрущеву о «рецидивах сталинизма», предложили подписаться под схожим письмом Брежневу.

И он согласился. А Евтушенко, например, отказался…

14 февраля 1966 года «глубокоуважаемому Леониду Ильичу» было направлено жесткое послание о недопустимости каких-либо оправданий Сталина — с обещанием в противном случае всемирного возмущения и раскола внутри страны: «Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода — хотя бы и частичного — от решений о культе личности».

Подпись Катаева стояла третьей среди двадцати пяти «представителей интеллигенции». Рядом расписались Корней Чуковский, Константин Паустовский, Андрей Сахаров, Майя Плисецкая, катаевский родственник Андрей Колмогоров.

В КГБ письмо восприняли как деструктивную листовку.

В записке в ЦК глава госбезопасности Владимир Семичастный докладывал: «Главной целью авторов указанного письма является не столько доведение до сведения ЦК партии своего мнения по вопросу о культе личности Сталина, сколько распространение этого документа среди интеллигенции и молодежи. Этим, по существу, усугубляются имеющие хождение слухи о намечающемся якобы повороте к «сталинизму» и усиливается неверное понимание отдельных выступлений и статей нашей печати, направленных на восстановление объективного, научного подхода к истории советского общества и государства, создается напряженное, нервозное настроение у интеллигенции перед съездом. Следует отметать, что об этом письме стало известно корреспонденту газеты «Унита» Панкальди, а также американскому корреспонденту Коренгольду, который передал его содержание на США».

Почему Катаев подписался?

Мотивы вполне понятны и вряд ли оригинальны.

Он желал большей свободы — прежде всего для творчества, а не «чисток» и «проработок». При Сталине он терял знакомых и друзей и со страхом ждал ареста.

А с кем бы он был, дожив до 1990-х, как Леонов и Михалков?

В интервью 1983 года «Известиям» он предполагал, что его оценки будут меняться: «Меняются жизнь, люди, которые живут, их сознание, представления, вкусы. Писатель застает жизнь, современную ему, и он не вправе не считаться с ее ритмами, с убеждениями и пристрастиями своих современников».

Что бы сказал он накануне столетия в 1996-м, в разгар президентской кампании под лозунгом «Голосуй или проиграешь» среди нищеты одних, роскоши других, мора, вольницы, грохота новой пропаганды? Какими бы словами помянул схлынувшую советскую цивилизацию?

Был бы с «демократами»? Или с «красно-коричневыми», как сотоварищи по «Юности» Розов и Старшинов (не говоря об эмигрантах Максимове, Синявском, Зиновьеве)? Или не так? А как?..

Нет предрешенности…

Кстати, с 16 по 20 января 1966 года он гостил в городе, воспетом в романе «Время, вперед!», где авторские метафоры и цитаты из вождя сверкали единым сплавом… (Уже в 1969-м в «Кубике» он щегольнул чуть перефразированным сталинским: «Штучка посильнее «Фауста» Гёте…»[146]) «Как они верили! — спустя 35 лет попав в Магнитогорск, говорил Катаев о строителях завода. — Вот этот пафос труда, эта неиссякаемая вера, благодаря которой люди делали чудеса, захватила меня…»

21 февраля, через неделю после возникновения «антисталинского письма», он поэтично делился в «Правде» впечатлениями от Магнитогорска («сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве») и вспоминал эпоху 1930-х годов: «Это была пора стремительных рекордов… Я наяву увидел людей, опережающих время… Тогда, помню, я буквально упивался небывалой, неповторимой, быть может, единственной в истории человечества картиной вдохновенного труда целого народа… Хотелось, чтобы ни одна мелочь не была забыта для Истории».

Часть восьмая

«Писать как хочется, ни с чем не считаясь…»

«Святой колодец»

По словам Евгении, отец поехал в Польшу на какие-то «литературные встречи». Там ему было невесело, и в гостинице он начал писать, сам не понимая, что пишет.

Когда прочитал ей первые страницы, она спросила: «Папа, что это?»

Что это — поначалу не поняли и «волчата»…

Гладилин вспоминал: «В 1963 году зав. прозой «Юности» Мэри Озерова сказала мне и Аксенову: «Катаев чувствует себя забытым. Вы бы навестили старика, ему будет приятно». Мы отправились в Переделкино. Катаевская дача показалась нам заброшенной и печальной: забор полуобвалился, свет в одном окне. Мы вошли. Эстер, жена Катаева, нянчила внучку. Нашему приезду очень обрадовались. Катаев сразу спустился из своей комнаты, Эстер зажгла все лампы, накрыла стол, и мы за милой беседой, коньячком и закусоном прекрасно провели вечер. Катаев выглядел бодро, острил, пил, не отставая от нас. Эстер предложила: «Валя, прочти ребятам несколько страниц из твоей новой книги».

Катаев пишет новую книгу! А мы-то думали… «Валентин Петрович!» — взмолились мы. Катаев не заставил себя упрашивать, сбегал наверх, принес рукописные страницы и прочитал что-то о старике, который долго моет разноцветные бутылки в переделкинском пруду. Выслушав, мы сказали соответствующие слова и заспешили к последней электричке. До станции шли молча. И лишь на перроне переглянулись. «Да-а, — протянул Аксенов, — по-моему, Валентин Петрович малость сбрендил». «Впал в маразм», — подхватил я. И в вагоне мы рассуждали о типичной судьбе советского классика: дескать, все они — авторы одной-двух хороших книг, а уж годам к шестидесяти им писать нечего или пишут бред собачий».

Как-то в новогоднюю ночь, вспоминает Павел, отец «чуть заплетающимся от выпитого бордо языком принялся читать еще утром написанные строчки»: «Я вслушивался в папино чтение и, когда он закончил, схватил его руку с мозолями на крепких, точно из кости вырезанных пальцах, соприкасающихся с авторучкой, и со слезами восторга на глазах поцеловал ее…»

После выхода «Святого колодца» Гладилин осознал, какую вещь он посчитал «маразмом»: «Катаев возродился, как феникс из пепла… Мэтром русской литературы».

Не отставал и Аксенов: «Семидесятилетие для него оказалось не унылым тупиком, а вершиной жизни».

«Фурор, — вспоминала реакцию литературной среды журналист, дочь главреда «Знамени» Надежда Кожевникова. — Явлено было чудо: новый, никому до того не известный писатель. С той же фамилией, всем знакомой, но ошарашивающий бьющей наповал новизной».

Даже Эренбург, не уважавший Катаева-человека, как пишет его биограф историк Борис Фрезинский, «с восторгом читал «Святой колодец», чего не скрывал».

Размышляя о причинах этого творческого переворота, Гладилин предполагал, что все дело в больнице: «Ведь у него была на операционном столе клиническая смерть… Что такое «Святой колодец»? Это взгляд на жизнь после смерти».

Сценарист Алексей Спешнев вспоминал, как встретил по-европейски нарядных Катаевых.

«— Какие-то вы очень хорошенькие, — заметил я.

— Это я хорошенький, — заявил Валентин Петрович.

— Почему именно вы?

— Перестал врать.

Я все понял.

Несколько лет назад Катаев перенес тяжелую операцию, был на грани смерти и после этого как художник неузнаваемо переменился».

А Александр Гладков записал в дневнике: «И.Г. (Эренбург. — С.Ш.) говорит, что Катаев ему сказал, что он после операции дал клятву изменить жизнь: не дружить с подлецами… и писать, что хочется…»

«В «Святом колодце» Катаев художественно осознал свою жизнь как небытие, — писал критик Станислав Рассадин, — как жуткую фантасмагорию, осложненную псевдозаботами и псевдожеланиями».

Клинической смерти не было, — утверждает родня Катаева. Но Гладилин почувствовал что-то важное и верное.

Смерть Катаев пережил. Еще в юности. И с тех пор нес в себе сладкий яд галлюцинозной, физиологически точной, но одновременно распадно-бредовой, пограничной — между явью и небытием — прозы, так что даже в образцово-румяных текстах этот сладкий яд прорывался фонтанчиками.